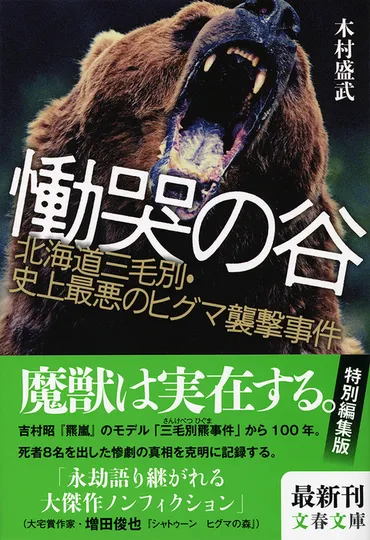

三毛別羆事件とは? 獣害史上最悪のヒグマ襲撃事件を徹底解説!(事件、ヒグマ、北海道)?三毛別羆事件の全貌:記録と記憶、そして現代への教訓

1915年、北海道を震撼させた「三毛別羆事件」の全貌を記録。冬眠に失敗した巨大ヒグマが村を襲い、7名が犠牲に。生存者の証言と詳細な調査で、事件の凄惨さを克明に描き出す。ヒグマの生態、人間の無力さ、そして記録することの重要性。現代にも通じる自然との共存の課題を突きつける、衝撃のノンフィクション。

命を賭けた追跡:伝説のマタギとヒグマの最期

巨大ヒグマ討伐劇!犯人は?誰が?どんな結末?

山本兵吉が2.7m、380kgのヒグマを射殺。

事件は、住民の生活圏と野生動物の生息域が衝突した結果。

警察やマタギが駆除に挑むも失敗。

最終的に伝説のマタギ、山本兵吉によってヒグマは倒されました。

✅ 三毛別羆事件は、1915年に北海道苫前郡三毛別で発生した、エゾヒグマによる史上最悪の熊害事件。7名が死亡、3名が負傷した。

✅ 事件は、住民がヒグマに襲われるという形で始まり、警察やマタギによる駆除が試みられるも失敗。最終的に猟師の山本兵吉によってヒグマは倒された。

✅ 事件は、開拓による人間の生活圏と野生動物の生息域の衝突が原因。事件解決後、ヒグマの死骸からは、過去にも人食い事件を起こしていたことが判明した。

さらに読む ⇒夜明け前出典/画像元: https://starfort.cocolog-nifty.com/voorlihter/2024/12/post-1a3b51.html山本兵吉の執念と、ヒグマの巨体の描写は、まさにクライマックスですね。

事件解決後、開拓が放棄されたという事実も、深く考えさせられます。

事態を重く見た北海道庁は討伐隊を派遣し、伝説のマタギ・山本兵吉が中心となってヒグマの追跡を開始しました。

山本は、過去に撃ち損じた個体であると確信し、執拗な追跡の末、ついにヒグマを発見。

体長2.7メートル、体重380キロの巨体を射殺しました。

事件後、六線沢の開拓は放棄され、事件現場には当時の民家を再現した展示施設が作られました。

三毛別羆事件は、人間の無力さ、自然との共存の難しさ、そして命を懸けてヒグマに立ち向かった人々の姿を今に伝えています。

山本兵吉という人物、そしてヒグマとの壮絶な戦いについて、もっと詳しく知りたいと思いました。事件の背景や、当時の人々の生活についても、更なる情報があれば嬉しいです。

現代の脅威:ヒグマと人間のあつれき

北海道で深刻化する問題とは?ヒグマの何?

市街地への侵入(アーバンベア問題)!

現代でも、ヒグマによる人身被害は後を絶たず、市街地への出没も問題となっています。

人とヒグマのあつれきは深刻化しており、有効な対策が求められています。

✅ 2021年に札幌市東区の住宅街で発生したヒグマによる人身事故から3年が経過し、市街地へのクマ出没が社会問題となっている。

✅ クマの生息域と人間の生活圏の境界線が薄れていることが背景にあるが、多くの自治体は有効な被害抑止策を打てていない。

✅ 地元住民は事故を振り返り、出没時の連絡体制を整備するも、出没を防ぐ具体的な対策には限界がある。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1025654/ヒグマの市街地侵入(アーバンベア問題)は、現代の大きな課題ですね。

個体数増加、分布拡大、人への慣れが背景にあるという分析も、非常に興味深いです。

現代においても、ヒグマによる被害は深刻化しています。

WWF(世界自然保護基金)の活動基礎情報によると、日本に生息するヒグマとツキノワグマは、農業や林業に被害をもたらし、人身被害も引き起こしています。

知床半島では、ヒグマ管理計画に基づき個体数の維持が図られていますが、有害捕獲数の増加や市街地への侵入など、人とヒグマのあつれきは深刻化しています。

近年、北海道ではヒグマの市街地侵入(アーバンベア問題)が深刻化しており、個体数増加、分布拡大、人への慣れが背景にあります。

札幌市では、2000年代初頭から市街地周辺での目撃情報が増加し、2021年には人身被害も発生。

緊急対応体制の整備と発生抑制対策の両立が求められています。

現代のヒグマ問題について、具体的な事例や対策について知ることができて良かったです。過去の事件から学び、現代の問題解決に活かす姿勢が大切ですね。

記録と記憶:自然との向き合い方

三毛別羆事件から学ぶ教訓とは?記録の重要性とその先は?

人間の無力さ、自然との共存、そして記録の重要性。

事件の真相究明と記録の重要性を伝える本書。

ヒグマに関する知識、人間の生存に対する脅威、そして記録することの重要性を訴える作品です。

✅ 本書は、北海道開拓時代に起きた三毛別ヒグマ事件を詳細に記録したノンフィクションであり、巨大ヒグマによる凄惨な襲撃と人間の抵抗を描いている。

✅ 著者は、この事件をモチーフにした小説を執筆し、自身の北海道大学への進学が、ヒグマ研究グループ(クマ研)に憧れたことによるものだったと述べている。

✅ 本書では、クマ研のメンバーの現在が紹介され、山中正実氏をはじめ、多くのメンバーがヒグマに関連する仕事に就き、研究を続けていることが明かされている。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/articles/-/1880ヒグマとの共存の難しさを改めて感じます。

記録を残し、後世に伝えることの重要性も、深く心に響きます。

著者は事件の真相究明と記録の重要性を理解し、遺族からの協力を得て、事件の詳細をまとめました。

本書は、ヒグマに関する知識、人間の生存に対する脅威、そして記録することの重要性を訴える作品となっています。

知床半島ヒグマ管理計画では、科学的なデータに基づいてヒグマの保全管理が推進されていますが、ヒグマとのあつれきを低減しつつ、生態系ネットワーク構築におけるヒグマの市街地侵入を未然に防ぐための予防策を確実に実施することが重要です。

三毛別羆事件は、人間の無力さ、自然との共存の難しさ、そして記録することの重要性を今に伝えています。

記録と記憶、そして自然との向き合い方について、深く考えさせられました。過去の事件から学び、未来に活かす、その大切さを改めて感じます。

三毛別羆事件は、自然の脅威、人間の無力さ、そして記録することの重要性を教えてくれます。

過去の教訓を活かし、未来へと繋げていくことが大切ですね。

💡 1915年に起きた三毛別羆事件は、7名が死亡した獣害史上最悪の事件でした。

💡 事件は、ヒグマの生態、人間の無力さ、そして自然との共存の難しさを示しています。

💡 現代でも、ヒグマによる被害は続いており、過去の教訓を活かした対策が求められています。