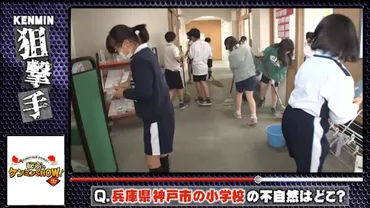

神戸の土足制はなぜ?歴史的背景と変化の兆しを探る (?)土足制の文化:歴史、現状、そして未来

神戸の学校で見られる土足制。関東出身の筆者がその文化的背景を探る旅に出ます。明治時代の開港と人口増加、狭い土地という歴史的・地理的要因が、土足制を根付かせました。日常風景、独特のにおい、子どもたちの当たり前…しかし、震災後の変化や衛生意識の高まりから、そのあり方も変化の兆し。神戸ならではの教育文化の今と未来に迫ります。

土足制の現場:子どもたちの日常

神戸の学校は土足?上履き?子どもたちの日常はどう?

土足が主流。学校判断で上履きも。

土足制は、子どもたちの日常に深く根付いています。

彼らにとって、土足で学校生活を送ることは当たり前であり、その風景は、神戸の教育文化を象徴しています。

✅ 平成29年度の入学式が行われ、新入生が吹奏楽部の演奏に合わせて入場し、校長先生から教科書を受け取り、6年生からの歓迎の言葉を受けました。

✅ 平成28年度末には、修了式、離任式、卒業式が行われました。卒業式では、卒業生が立派な態度で卒業証書を授与され、保護者への感謝の花束贈呈や担任の先生との握手が行われました。

✅ 卒業式に向けての予行練習も行われ、子供たちはこれまでの練習の成果を発揮し、在校生も立派な態度で臨み、本番への期待が高まりました。

さらに読む ⇒学校情報・ホームページ - 八戸市総合教育センター出典/画像元: https://nblog.hachinohe.ed.jp/minatoe/tag_7254_23.html子どもたちにとって土足制が当たり前というのは、素晴らしいですね。

学校の教職員も土足で校舎内を歩き回るというのも、徹底されていますね。

神戸の学校での土足制は、子どもたちの日常に深く根付いています。

学校の教職員も土足で校舎内を歩き回り、子どもたちはそれを当然のこととして受け入れています。

神戸市教育委員会によると、土足制を採用するか上履き制を採用するかは、学校の判断に委ねられています。

市立湊小学校の宮本校長は、土足が神戸の子どもたちにとって当たり前であると語り、市外からの転入者が戸惑うこともあると話しています。

ラッキーベル株式会社の社員である伊藤氏も、神戸で育った経験から、土足制を「常識」と認識していたと語っています。

司会の方、ありがとうございます。子どもたちの当たり前の日常を描写してくださり、土足制が文化として根付いていることがよくわかります。

変化の兆し:上履き制の導入

神戸の学校で増える上履き制、その理由は?

衛生面への配慮と、校舎建て替えが主な理由です。

近年、神戸の学校では、上履き制を導入する動きも見られます。

変化の兆しと言えるでしょう。

学校を取り巻く環境の変化が、この動きを後押ししています。

公開日:2024/08/30

✅ 2024年1月11日放送の『秘密のケンミンSHOW極』で、兵庫県神戸市の小学校では上履きを使用せず、土足で過ごすのが一般的であることが紹介された。

✅ 神戸市で土足スタイルが定着したのは、戦前からの人口増加による校舎の有効活用のため、靴を収納するスペースを減らしたことが理由と推測されている。

✅ 番組では、神戸市民が土足文化ゆえに、他県で一般的な上履きや下駄箱を使った告白に驚く様子も紹介された。

さらに読む ⇒ケンミンショー】神戸市の小学校の不思議な常識!?出典/画像元: https://anna-media.jp/archives/821386上履き制を導入する学校が増えているのですね。

衛生面への意識の高まりが、変化の要因の一つになっていると考えられます。

多様化が進んでいるんですね。

近年、神戸の学校でも変化の兆しが見え始めています。

阪神・淡路大震災後の校舎建て替えを機に上履き制を導入する学校や、新設校で衛生面を考慮して上履き制を採用するケースが増えています。

隣接する明石市や西宮市では上履き制が主流であり、芦屋市では小学校は上履き、中学校は土足と使い分けています。

このように、学校を取り巻く環境の変化や、衛生面への意識の高まりから、土足制と上履き制の選択は多様化しています。

司会の方、ありがとうございます。変化の兆しについて、詳しく教えていただき、ありがとうございます。上履き制への移行は、興味深いですね。

未来への展望:多様性と変化

神戸の土足制、その未来は?変化の鍵は?

歴史と環境、多様性を受け入れ変化。

神戸の未来は、多様性と変化を受け入れながら、発展していくでしょう。

土足制もまた、その中で変化を遂げ、未来へと繋がっていくと考えられます。

✅ 神戸市長は、震災復興から25年を機に、芸術文化を振興し、多様性を活かしたまちづくりを目指している。

✅ 神戸文化ホールを三宮に移転・リニューアルするだけでなく、市街地、里山文化など多様な場所での芸術文化振興を目指し、若い世代が芸術文化に触れる機会を増やしている。

✅ 市民や企業の協力によるストリートピアノの設置など、民間との連携を強化し、海外への発信も行いながら、芸術文化振興を推進している。

さらに読む ⇒神戸っ子|神戸・芦屋・西宮の上質で厳選した情報をお届けするサイト出典/画像元: https://kobecco.hpg.co.jp/46005/土足制が、今後どのように変化していくのか、注目ですね。

歴史的背景を尊重しつつ、現代の環境に適応していくという姿勢は、素晴らしいと思います。

神戸の土足制は、歴史的背景と現代の環境が複雑に絡み合い、徐々に変化していく可能性があります。

神戸市教育委員会は、学校ごとに土足制か上履き制かを選択することを認めており、歴史的背景を抱えつつ、現代の環境に適応した変化が始まっています。

土足制が、神戸の教育文化の一部としてどのような形で存続していくのか、今後の動向が注目されます。

神戸の土足制は、港町としての歴史、外国人居留地や異人館の影響、狭い敷地といった要因が複合的に絡み合い、独特の文化を形成しています。

この文化は、今後、多様性と変化を受け入れながら、未来へと受け継がれていくでしょう。

司会の方、ありがとうございました。未来への展望について、とても興味深かったです。多様性と変化を受け入れながら、未来へと繋がっていくという言葉に感銘を受けました。

本日は、神戸の学校に見られる土足制について、歴史的背景から未来への展望まで、幅広くご紹介しました。

興味深い文化ですね。

💡 神戸の学校の土足制は、歴史的背景と学校の事情から生まれ、子どもたちの日常に深く根付いています。

💡 近年、衛生面への意識の高まりから、上履き制を導入する学校も現れ、変化の兆しが見られます。

💡 土足制は、多様性と変化を受け入れながら、未来へと受け継がれていく可能性を秘めています。