総力戦研究所の真実:日本はなぜ破滅に向かったのか?(開戦までの軌跡を徹底解説)?日米開戦を予見し、日本必敗を結論づけた秘密機関

太平洋戦争開戦直前、日本のエリートたちが集い、日米開戦の行方をシミュレーションした「総力戦研究所」。徹底的な分析の結果、敗北を予測するも、軍部はそれを無視し開戦へ。結果は研究所の予測通りとなった。現代の「総力戦」時代にも通じる、客観的な分析と真実を受け入れることの重要性を問いかける、知られざる歴史の教訓。

無視された警告:指導部の誤算と開戦

東條英機は、どんな理由で机上演習を無視した?

精神論と日露戦争の勝利を重視した。

総力戦研究所の警告は、当時の指導部に無視され、日本は日米開戦へと突き進みました。

指導部の誤算と、その後の日本の運命について解説します。

公開日:2025/08/16

✅ 東條英機は、陸海軍が日本必敗を認識していたにも関わらず、参謀本部の強硬な主張と統帥権の制度的問題により日米開戦に突き進んだ。

✅ 参謀本部は日米開戦を主要な戦略としておらず、短期決戦でアメリカの戦意を喪失させられると考えていたが、自由主義とデモクラシーを過小評価していた。

✅ 日本は、長期戦に耐えうる国民の協力体制を構築できず、自由主義とデモクラシーという国家の最強の武器を理解していなかったため、最終的に敗戦に至った。

さらに読む ⇒アゴラ 言論プラットフォーム出典/画像元: https://agora-web.jp/archives/250816035530.html東條英機の判断が、その後の日本の運命を大きく左右したわけですね。

客観的な分析よりも精神論が優先された背景には、当時の日本の特殊な状況があったのかもしれません。

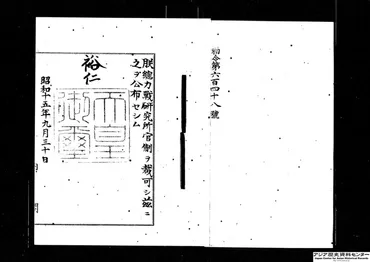

研究所の研究結果は、近衛文麿首相や東條英機陸相ら政府・軍部首脳に報告された。

しかし、東條英機は机上演習の結果を重視せず、机上の空論として一蹴した。

彼は日露戦争の勝利を例に挙げ、戦争の意外性や精神力を重視する発言をし、机上演習の経過を口外しないよう指示した。

この態度が、客観的な分析よりも精神論や意外性を重視する当時の指導部の空気を象徴していた。

この提言は無視され、日本は日米開戦へと突入。

結果として、研究所の予測は、東京大空襲やソ連参戦など、ほぼ的中することとなった。

指導部がなぜ研究所の提言を無視したのか、その背景にある思想や政治的な駆け引きについても、もう少し掘り下げていただけると、より理解が深まると思います。

教訓と現実:戦争回避への道

戦争シミュレーション、何故「動と反動」が重要だった?

相手の反応を考慮する、歴史から学ぶため。

総力戦研究所では、多様な教育プログラムが実施され、人材育成も行われました。

その教育内容と、所長のユニークな指導方法についてご紹介します。

公開日:2020/07/24

✅ 日中戦争が泥沼化する中、総力戦研究所では、現役軍人や外部講師による講義、地方視察など、多様なカリキュラムが実施された。

✅ 飯村所長は、語学力を活かした戦術の専門家であり、授業冒頭の口頭試問や『宮本武蔵』を題材とした宿題など、ユニークな教育方法で研究生を指導した。

✅ 当初は戸惑いがあった体育の時間は、最終的には研究生たちの連帯感を高めることに繋がり、飯村所長の創意工夫によって研究所内には明るい雰囲気が醸成された。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/2321?page=2飯村所長のユニークな教育方法が、研究所内に明るい雰囲気を作り出したのは興味深いですね。

歴史から学ぶ重要性を説いたという点も、非常に印象的です。

総力戦研究所の所長である飯村元陸軍中将は、海軍軍縮問題から米国との戦争を喧伝する意見に対し、その困難さを知ってもらうためにシミュレーションを行ったと語っている。

彼はまた、行動に対する相手の反応を考慮する重要性、すなわち「動と反動」の原則に基づいた考察の重要性を説き、歴史から学ぶべきだと強調している。

この研究所の失敗は、権力者にとって都合の悪い真実が無視されたことに起因すると指摘されている。

NHK朝ドラ『虎に翼』で描かれた星航一のモデルとなった三淵乾太郎もこの研究所に所属していた。

NHKの朝ドラのモデルになった方々も、この研究所に関わっていたんですね。時代背景と照らし合わせると、さらに興味深いです。当時の社会情勢についても、もう少し触れていただけると嬉しいです。

未来への示唆:現代社会における総力戦の概念

現代の「総力戦」とは?過去の教訓を活かせる?

経済、情報、外交…多岐にわたる競争。活かせる。

現代社会においても、総力戦研究所の教訓は活かせるはずです。

現代の「総力戦」とは何か、そして私たちが未来のためにできることを考えます。

公開日:2024/08/20

✅ NHK朝ドラ「虎に翼」で取り上げられた「総力戦研究所」は、日米戦争をシミュレーションした結果、日本必敗という結論を出していた。

✅ 当時の陸相・東條英機は、机上演習の結果を重視せず、戦争の継続を決定した。

✅ 記事は、現代社会においても「総力戦研究所」のような分析力と判断力を市民が持ち、問題に対して声を上げる必要性を訴えている。

さらに読む ⇒田中優の゛持続する志゛出典/画像元: https://tanakayu.com/souryokusenkenkyuujo/終戦から80年近くが経った今も、総力戦研究所の教訓が現代社会に通じるというのは、非常に考えさせられますね。

客観的な分析と、権力者に都合の悪い真実を受け入れる勇気を持つことの大切さを改めて感じました。

終戦から80年、そして77年が経過した現在、総力戦研究所の教訓は現代社会にも通じるものがある。

現代の「総力戦」は、経済、情報、サイバー、外交、世論形成など多岐にわたる分野での競争を意味する。

総力戦研究所が示した「総力戦」の概念と、その失敗から学ぶ教訓は、今日の日本の課題解決に活かせる可能性がある。

歴史を振り返り、客観的な分析と、権力者に都合の悪い真実を受け入れる勇気を持つことが、平和な未来を築くために不可欠である。

現代の「総力戦」という概念について、具体的にどのような分野での競争を指すのか、もう少し具体的に教えていただけると、より理解が深まります。

本日は、総力戦研究所を通して、歴史から学ぶことの重要性を再認識しました。

客観的な分析と、未来を見据えることの大切さを、改めて感じました。

💡 総力戦研究所は、日米開戦を前に日本の敗北を予測し、詳細な分析を行ったが、その警告は無視された。

💡 指導部の誤算と精神論の重視が、日本を敗戦へと導いた。客観的な分析の重要性を示唆している。

💡 現代社会においても、総力戦研究所の教訓は活かせる。客観的な分析と真実を受け入れる勇気が、平和な未来を築くために不可欠。