邑久光明園の歴史:始まりから現在、そして未来への展望とは?ハンセン病療養所の過去と現在

明治時代に始まったハンセン病患者の隔離施設「光明園」。室戸台風による壊滅、岡山県への移転、そして隔離政策の時代を経て、患者の尊厳を守り、地域との共生を目指す姿を描く。入所者の高齢化という課題に立ち向かいながら、CT共同利用やイベント開催など、未来へ向けた取り組みを紹介。歴史的資料の公開や啓発活動、イメージキャラクター「こみょたん」も登場。過去を乗り越え、地域との繋がりを深め、未来を照らす光明園の物語。

💡 邑久光明園は、かつてハンセン病患者の療養施設として利用されていた場所です。

💡 1909年の外島保養院開設から、室戸台風による被害、そして再建と移転、隔離政策の終焉について。

💡 現在、入所者の高齢化という課題に直面しつつも、地域社会との連携を強化し、未来へと歩みを進めています。

それでは、まず光明園の歴史を辿り、そこから現在、そして未来への展望について見ていきましょう。

外島保養院から光明園へ:始まりと再建

なぜ岡山県に光明園が?外島保養院の悲劇と?

室戸台風被害と大阪府内での代替地不在。

本章では、光明園の前身である「外島保養院」の設立から、室戸台風による被害、そして岡山県長島への移転と再建について解説します。

✅ かつて「外島保養院」と呼ばれた療養所は、海抜ゼロメートル地帯に建設され、約600人の患者が生活していたが、室戸台風による水害で大きな被害を受けた。

✅ 外島保養院は、1907年に制定された癩予防法に基づき全国に建設された5つの公立療養所の1つであり、2府10県の合同療養所として1909年に開院した。

✅ 療養所は当初、高槻市周辺に建設予定だったが、最終的に尼崎郊外の海抜ゼロメートルの湿地帯である外島に決定し、飲料水の確保や電気の供給に苦労した。

さらに読む ⇒ハンセン病制圧活動サイト Leprosy.jp出典/画像元: https://leprosy.jp/people/plus10/外島保養院が辿った運命は、ハンセン病患者を取り巻く過酷な環境と、自然災害の脅威を物語っていますね。

明治42年(1909年)、2府10県のハンセン病患者を隔離する目的で外島保養院が開設されました。

しかし、1934年の室戸台風により壊滅的な被害を受け、多くの犠牲者を出しました。

代替地が大阪府内で見つからず、1935年に大阪府は復興地として岡山県長島を選定。

1938年、外島保養院の代替として、岡山県に移転し「第三区府県立光明園」として再建されました。

309名の患者が分散委託先から帰園し、新たなスタートを切りました。

外島保養院の歴史は、日本の近代史における負の側面を浮き彫りにしていますね。詳細な解説、ありがとうございます。

時代背景と法整備:隔離政策の終焉

隔離政策から転換!光明園の大きな変化とは?

治療法の進歩と隔離政策の廃止です。

ここでは、ハンセン病に対する社会的な認識の変化と、隔離政策の変遷について見ていきます。

そして、薬害問題についても触れます。

公開日:2024/06/24

✅ ハンセン病はらい菌による感染症で、かつて「らい病」と呼ばれ、皮膚や末梢神経に影響を及ぼす。

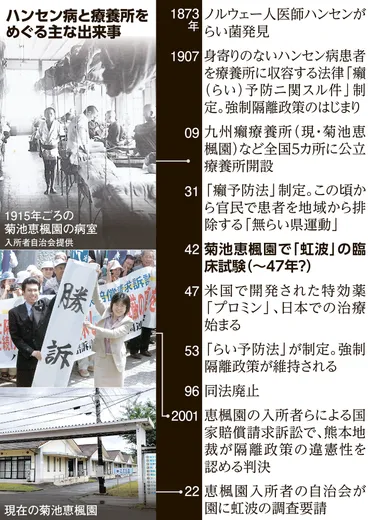

✅ 熊本県の国立療養所「菊池恵楓園」で、開発中の薬がハンセン病患者に繰り返し投与され、強い副作用や死亡例が確認された後も試験が継続されていた。

✅ この記事は、ハンセン病の歴史と、戦後も続いた差別的な隔離政策、そして薬の投与実験について報じている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS6S2412S6SUTFL012M.htmlハンセン病治療の進歩と隔離政策の終焉は、患者の人権回復に向けた大きな一歩だったと思います。

1953年には「らい予防法」が施行され、隔離政策が法的に定められました。

しかし、ハンセン病の治療法の進歩と、その後、隔離政策の廃止を経て、光明園は大きな転換期を迎えることになります。

隔離政策の廃止は、本当に意義深いですね。当時の人々の苦悩や葛藤を想像すると胸が痛みます。

次のページを読む ⇒

高齢化進む光明園。尊厳を守り、地域と連携し未来へ。「こみょたん」も活躍!歴史を語り、夏祭り等で交流。支援を呼びかけ、共に生きる未来を。