竹取物語の作者は本当に謎なのか?文屋説とは!?

竹取物語の謎に迫る!かぐや姫の正体は?宇宙人?それとも実在の人物?歴史と伝説が織りなす、驚きの真実!

💡 竹取物語の作者は、長い間不明とされてきたが、近年では文屋説が有力視されている

💡 竹取物語は、後宮の女性の様子や貴族社会への皮肉を込めた物語である可能性が高い

💡 紫式部と竹取物語には、深い関係があることが明らかになっている

それでは、竹取物語の作者と作品に込められた意味について、詳しく見ていきましょう。

竹取物語の作者と作品に込められた意味

竹取物語の作者は誰だと考えられていますか?

文屋です

竹取物語は、平安時代の人々の暮らしや文化を知る上で貴重な資料として、現代でも多くの人に親しまれていますね。

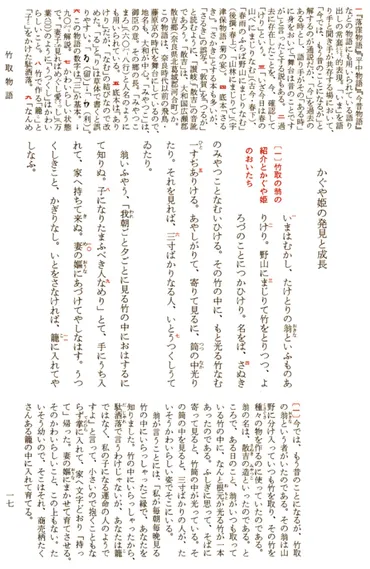

✅ 「竹取物語」は、平安時代に書かれた日本最古の物語文学の一つであり、竹から生まれたかぐや姫が、美しい女性に成長し、五人の貴公子の求婚を退け、最後は月へ帰っていくという物語です。

✅ 「竹取物語」は、日本の文学史において重要な位置を占め、多くの作品に影響を与えており、『源氏物語』の中でも「竹取物語」のことが言及されています。

✅ 「竹取物語」は、現代でも様々な形で翻案され、映画、アニメ、歌舞伎などの作品が制作されています。また、日本の文化に深く根ざしており、かぐや姫は日本の象徴的な存在となっています。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=528竹取物語は、後宮の女性の生活や貴族社会の風俗をリアルに描写している点がとても興味深いですね。

竹取物語は、800年代後半の作者不詳の物語で、古典の双璧とされ、小町、衣通姫、万葉集の翁などの要素が組み合わされていると考えられる。

物語は、光を放ち、多くの男性を拒絶する美しいかぐや姫を中心とした物語となっている。

従来、作者は不明とされてきたが、文屋が作者であるという説が有力である。

文屋は小町の歌の作詞者であり、縫殿という職務を通して後宮の女性と深く関わっていたことから、竹取物語や伊勢物語などの女心を題材にした作品を生み出したと考えられている。

また、文屋は貴族社会の序列に属していないため、帝や貴公子を滑稽に描くことによって、貴族社会への不満を表現したとも考えられる。

これらのことから、竹取物語は、文屋によって書かれた、後宮の女性の様子や貴族社会への皮肉を込めた物語であると推測できる。

なるほど、文屋説は確かに説得力がありますね。後宮の女性と深く関わっていた文屋が、竹取物語のような作品を生み出したというのは、納得できます。

紫式部と和歌、そして竹取物語との関係

紫式部は日記の中でどんな歌を詠んでいた?

公的な場での歌

紫式部の和歌は、彼女の心の内面を表す貴重な資料ですよね。

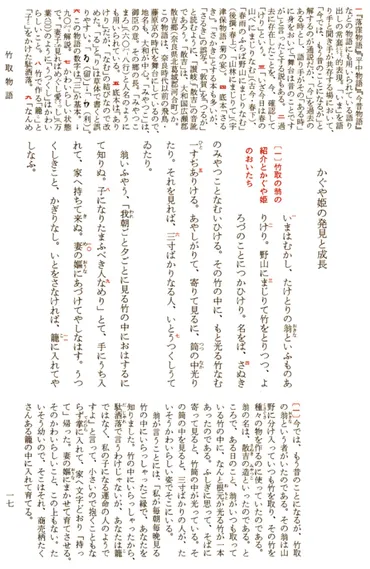

✅ 本書は、平安時代の代表的な文学作品である「竹取物語」「伊勢物語」「堤中納言物語」「土左日記」「更級日記」を、人気作家による新訳・全訳で収録したものです。

✅ 各作品の魅力を現代の読者にわかりやすく伝えるために、それぞれの作家が独自の解釈と表現で作品を再構築しています。

✅ 古典文学に親しむ機会が少ない人や、現代の視点で古典文学を再解釈したい人におすすめの一冊です。

さらに読む ⇒河出書房新社出典/画像元: https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309728735/日記と式部集、そして源氏物語の和歌を比較することで、紫式部の心の変化が読み取れるのは、とても興味深いですね。

紫式部日記に収録されている18首の歌は、宮中での公的な場で詠まれた歌であり、私的な歌は紫式部集に126首収録されている。

日記と式部集、そして源氏物語の計795首の歌を比較すると、紫式部は公的な場での歌では、道長に強く要求されない限り、自身の強い独自性を押し出しませんでした。

そのため、日記の18首は、紫式部にとって迷惑で面倒な出来事だったと考えられます。

和歌の王道は四季と恋歌であり、賀は一巻のみ22首と少数です。

これは、紫式部に対する公任・赤染の知名度や影響力の差、つまりメジャーとマイナーの差を表していると考えられます。

日記、式部集、そして源氏の三位一体の構成は、竹取物語、伊勢物語、そして源氏物語とパラレル関係にあり、日記の和歌は竹取物語のかぐや姫の歌風であるとされています。

源氏物語は竹取物語と伊勢物語の融合という形式分類から、日記の18首は竹取物語の15首、式部集の126首は伊勢物語の125段と対をなしていると考えられている。

紫式部は、公的な場では自分の個性を抑え、私的な場では自分の気持ちを率直に表現していたんですね。

竹取物語に隠された歴史と伝説の真実

「竹取物語」のかぐや姫は、一体誰だったのか?

謎が多い

藤原不比等は、日本の歴史に大きな影響を与えた人物ですね。

✅ 藤原不比等は、飛鳥時代から奈良時代初期にかけての公卿・政治家で、聖武天皇と孝謙天皇の2人の天皇の外祖父にあたります。彼は、草壁皇子から元正天皇までの4代の天皇に仕え、大宝律令や日本書紀の編纂に関わり、文武天皇から元正天皇までの3代の天皇の擁立に貢献しました。

✅ 不比等は、大宝律令編纂や文武天皇の擁立など、政治の中心的な役割を果たし、藤原氏の繁栄の基礎を築きました。彼は、娘の藤原宮子を文武天皇の夫人とし、さらに娘の光明子を聖武天皇に嫁がせることで、皇室との関係を強固にしました。

✅ 不比等は、天智天皇の落胤であるという説があり、いくつかの史料にその記述が見られます。この説が真実であれば、不比等の政治力や皇室とのつながりの深さについて、新たな解釈が必要となるでしょう。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%B8%8D%E6%AF%94%E7%AD%89竹取物語の舞台が筒木である可能性は、とても興味深いですね。

「竹取物語」は、かぐや姫の誕生、竹取翁の富を得る話、求婚者への難題、帝の求婚、かぐや姫の昇天、地名起源など、複数の要素から成り立っています。

史実の可能性としては、讃岐の天川神社に伝わる酒の女神伝説が挙げられます。

この伝説では、美しい姫が酒造りの腕前に優れ、その酒は病気を治し、長寿をもたらすとされています。

彼女は天に帰りますが、その伝説は「竹取物語」のかぐや姫の原型ではないかと考えられています。

一方、藤原不比等の時代と「竹取物語」の時代が重なり、かぐや姫が聖武天皇の母である藤原宮子ではないかとする説も存在します。

宮子の出自は謎に包まれており、海人の娘とする説や、道成寺との関係から、宮子が海人出身である可能性が指摘されています。

さらに、「竹取物語」の舞台が筒木である可能性も指摘されており、神功皇后伝説や渡来人の影響が、物語に反映されていると考えられています。

「竹取物語」は、史実と伝説、そして物語が複雑に絡み合った作品であると考えられます。

様々な解釈が生まれ、現代でも多くの人々に愛されているのは、その神秘性に富んだ物語だからと言えるでしょう。

竹取物語は、歴史と伝説が複雑に絡み合った作品であるということがよく分かりました。

竹取物語:古代の宗教と信仰が織りなす物語

「竹取物語」は単なる物語?

歴史的信仰の物語

輝夜姫は、美しく、機知に富んだ女性の象徴ですね。

✅ 輝夜姫は、日本の古典文学作品「竹取物語」の主人公である。月宮から地上に降りてきた天女で、罪を償うために地上で修行をする。竹の中から発見され、竹取翁とその妻に育てられる。

✅ 輝夜姫は美しく、多くの王公貴族や天皇までもが求婚するが、輝夜姫はすべて拒否する。その後、月夜に天人が輝夜姫を月へ連れ帰る。輝夜姫は養父母と別れ、天衣をまとい、月へ帰っていく。

✅ 輝夜姫に関する有名な物語には、仏前の石鉢、蓬莱の玉枝、龍首の珠、天の羽衣などがある。輝夜姫は、物語の中で美しさだけでなく、機知に富み、養父母への深い愛情を持つ女性として描かれている。

さらに読む ⇒中文百科全書_中文知識百科_中文百科網站出典/画像元: https://www.newton.com.tw/wiki/%E7%AB%B9%E5%8F%96%E5%85%AC%E4%B8%BB/6298773竹取物語は、古代の宗教的な教えや信仰が反映された物語だったとは、驚きですね。

「竹取物語」は、日本で最も古い物語の一つであり、竹から生まれた美しい姫、赫夜姫の物語です。

しかし、この物語は、単なる作り話ではなく、歴史上の事実を伝えている可能性があります。

物語は、後世に伝わるにつれて脚色され、元の姿が変わってしまいました。

しかし、元々の物語は、巫女や座頭などの宗教的な人物が語り継いできた「説教」だった可能性があります。

特に、座頭は、鹿児島神宮から授けられた官位を持つ、高い地位の人々であり、八幡信仰を広めるために全国を旅していました。

巫女もまた、鹿児島神宮から派遣され、歌や舞で人々を集めて説教をしていました。

有名な舞姫、静御前も、八幡につかえた巫女であり、白拍子と呼ばれる、歌や舞で人々を集めて説教をする巫女の一人でした。

つまり、「竹取物語」は、単なる架空の物語ではなく、古代の宗教的な教えや信仰が反映された、歴史的な物語だったと考えられます。

座頭が八幡信仰を広めるために全国を旅していたとは、知らなかったです。

かぐや姫の正体を探る:歴史と伝説のミステリー

かぐや姫の正体は何だったのか?

謎が多い

迦具夜比売命は、竹取物語のかぐや姫のモデルとして、とても興味深い人物ですね。

公開日:2024/07/11

✅ 迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)は、『古事記』にのみ登場する女性で、第9代開化天皇の曾孫であり、第11代垂仁天皇の妃です。彼女は、生没年不詳で、詳細な記録は残されていません。

✅ 迦具夜比売命の祖父の母親は丹波竹野媛(たにわの たかのひめ)といい、「竹」に関連する名前であることから、かぐや姫の竹と関係があるのではないかと推測されています。しかし、その関係性は不明です。

✅ 迦具夜比売命の名前は、「めぐりあい、そなわる夜」という意味を持つと解釈されていますが、確定的な意味は分かっていません。また、漢字が当て字である可能性もあり、音から「香しい夜の姫」といった解釈も考えられます。

さらに読む ⇒歴史屋出典/画像元: https://rekishiya.com/kaguyahime_kojiki/竹取物語は、完全な創作ではなく、現実の人物や出来事を反映している可能性があるんですね。

この記事は、竹取物語の主人公であるかぐや姫の正体について考察しています。

まず、かぐや姫のモデルとして、日本神話の『迦具夜比売命(かぐやひめのみこと)』が挙げられています。

この人物は、竹に関連する名前を持つ祖父母を持つことから、かぐや姫との関連性が示唆されています。

次に、竹取物語に登場する5人の貴族のうちの3人、阿倍御主人、大伴御行、石上麻呂は実在の人物であることが説明されています。

さらに、残りの2人、車持皇子と石作皇子のモデルとして、それぞれ藤原不比等と多治比嶋が挙げられています。

これらのことから、竹取物語は完全な創作ではなく、現実の人物や出来事を反映している可能性が示唆されています。

しかし、かぐや姫の正体は依然謎に包まれており、宇宙人説など様々な解釈が存在しています。

この記事では、かぐや姫のモデルが実在した可能性を提示することで、読者に新たな視点を与えるとともに、昔話の裏側に隠された真実を探求する面白さを伝えています。

かぐや姫の正体が宇宙人という説も、面白いですね。

竹取物語は、作者や時代背景、そして物語の内容など、様々な謎に包まれた作品ですが、その魅力は尽きることがありませんね。

💡 竹取物語の作者は、文屋である可能性が高い

💡 竹取物語は、後宮の女性の様子や貴族社会への皮肉を込めた物語である可能性がある

💡 竹取物語は、歴史と伝説、そして物語が複雑に絡み合った作品である