『南方抑留:日本軍兵士、もう一つの悲劇』とは? 過酷な抑留生活と知られざる歴史を紐解く。林英一氏の著書『南方抑留:日本軍兵士、もう一つの悲劇』が明らかにする、東南アジアでの日本兵の過酷な抑留

シベリア抑留の影に隠れた『南方抑留』の真実を暴く!本書は、ジャワ、シンガポール、ビルマなど各地の抑留の実態を、兵士たちの生々しい日記を通して描く。飢餓、暴力、差別…連合国軍による過酷な労働の実態を、一次資料を基に克明に記録。戦後80年、知られざる悲劇に光を当て、戦争の現実と平和への問いを投げかける、衝撃のノンフィクション。

エゴ・ドキュメントの重要性

兵士の内面変化を読み解くには?

日記などの一次資料が重要です

本書は、エゴ・ドキュメント、つまり兵士の日記などの一次資料を重視しています。

林英一氏の研究は、抑留の実態を等身大の兵士たちの目線で捉えようとしており、その重要性を伝えています。

✅ 戦後80年、シベリア抑留に比べて研究が少ない「南方抑留」に焦点を当て、林英一氏が著書『南方抑留:日本軍兵士、もう一つの悲劇』を刊行した。

✅ 林氏は、元残留日本兵との出会いをきっかけに研究を始め、抑留経験者の日記などの資料(エゴ・ドキュメント)を分析し、等身大の兵士たちの目線で抑留の実態に迫ろうとした。

✅ 吉田裕氏は、林氏の研究への刺激を受け、一次資料に加え、兵士の日記から感情の起伏を読み解くことで、歴史研究に新たな視点を提供していることを評価した。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/51492本書が一次資料を重視し、個人の内面変化を明らかにする点に、歴史研究の深さを感じます。

研究者の方々の地道な努力に頭が下がります。

本書の大きな特徴は、エゴ・ドキュメント、つまり兵士の日記などの一次資料を重視している点です。

一橋大学名誉教授の吉田裕氏との対談でも、日記に残された感情の揺らぎや自己変容を読み解くことの重要性が語られています。

これらの資料は、一次資料が少ない中で、個人の内面変化を明らかにする貴重な情報源となります。

林氏は、帰還者たちの記憶ミュージアムとの協働を通して、抑留研究の重要性に気づき、兵士たちの等身大の視点から抑留の実態に迫ることを目指しました。

エゴ・ドキュメントを重視する姿勢は、歴史研究において非常に重要です。一次資料から読み解くことで、より深く歴史を理解できるはずです。

食料事情と階級格差

日本兵の食料事情は?将校と兵士の食事格差は?

カロリー不足、食料格差があり、士気低下。

本書では、抑留中の食料事情についても触れられています。

食料格差が将校と兵士の間に存在した実態は、自国や軍隊への信頼を損ねる要因となりました。

✅ 元海軍兵士である浦正造氏の証言として、昭和18年にパプアニューギニアのラバウルへ派遣され、最前線であるショートランド島での激しい戦闘を経験したことが語られている。

✅ 食糧不足の中、ラバウルからブカまでの撤退行で飢餓に苦しみ、現地での機銃掃射や食料確保の困難さを乗り越え、ラバウルに戻った後も食糧不足と塹壕掘りに従事した。

✅ 終戦後、ラバウルには豪州軍が上陸し、現地人部隊の行進を見た際に敗戦の現実を痛感した。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20130815_205103.html?DETAIL食料格差によって、兵士たちの士気が低下したという事実は、非常に重要な視点だと思います。

戦争における組織運営の難しさも感じます。

本書では、抑留中の食料事情についても詳しく触れられています。

日本軍兵士の摂取カロリーが、米軍や英軍に比べて極端に低かったことが指摘されています。

ラバウルにおいては、食料格差が存在し、将校と兵士の間で食事の内容に大きな差がありました。

将校たちは贅沢な食事をしていた一方で、下士官や兵士は満足な食事にありつけなかったのです。

この食料格差は、自国や軍隊への信頼を損ね、上官と部下の関係を悪化させる要因となりました。

食料事情が、兵士たちの精神状態に大きく影響を与えたことが印象的でした。戦争における食料の重要性を再認識しましたね。

未来への問いかけ

南方抑留、その知られざる実態とは?

シベリアに隠れた悲劇、歴史的視点と当事者の声。

本書は、戦後80年の節目に刊行され、シベリア抑留の影に隠れてきた南方抑留の実態を明らかにしようとしています。

歴史的視点と当事者の声を交え、抑留の実態を浮き彫りにしています。

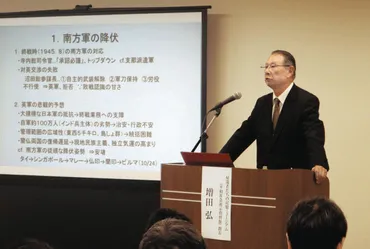

✅ 太平洋戦争後、東南アジアなどに残された旧日本軍兵士や民間人ら約80万人が南方で抑留され、重労働を強いられた。その実態は人々の記憶から薄れつつあり、研究者らがその歴史を掘り起こすシンポジウムを開催した。

✅ 英国は「現地再建」を名目に、劣悪な環境下で日本人抑留者に荷役や道路建設などの労働を課し、多くの死者や病人を出す。一方、帰国を進める動きもあり、最終的には1948年1月に送還が完了した。

✅ 現在、南方抑留に関する記録は個人の日記や回顧録が中心で、研究者らは戦勝国の政府文書を調査・分析し、全体像の解明を進めている。歴史の空白を埋め、負の歴史を後世に伝える意義を強調している。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/969392シベリア抑留に比べて、南方抑留はあまり知られていないだけに、本書の意義は大きいと感じました。

戦争の悲劇を後世に伝えるためにも、重要な記録となるでしょう。

本書は、戦後80年の節目に刊行され、シベリア抑留の影に隠れてきた南方抑留の実態を明らかにすることを目指しています。

地理的要因、統治国の多様性、冷戦の影響などにより、シベリア抑留に比べ世間の注目度が低い南方抑留ですが、本書は、戦後80年を迎えるにあたり、この知られざる悲劇に光を当て、歴史的視点と当事者の声を交え、抑留の実態を浮き彫りにする貴重な記録となっています。

そして、抑留された日本人と抑留した英国人との和解は可能か?という問いを投げかけ、読者に戦争の現実を理解し、平和を希求する姿勢を促しています。

本書が、南方抑留に関する研究をさらに深めるきっかけになることを期待しています。歴史を学ぶ上で、このような地道な努力は不可欠です。

本書は、知られざる南方抑留の歴史を浮き彫りにし、戦争の悲劇と平和への願いを伝えている、貴重な記録です。

💡 本書は、南方抑留の実態を、兵士たちの日記を通して明らかにし、過酷な抑留生活を描き出している。

💡 抑留者たちの多様な感情や行動、帰国への希望などを、日記や証言を通して浮き彫りにしている。

💡 食料不足や、連合国軍による労働、そして地域による待遇の違いなど、様々な視点から南方抑留を描いている。