三毛別羆事件とは? 惨劇の真相とヒグマ問題への教訓(?)三毛別ヒグマ事件の記録と教訓

1915年、北海道三毛別で起きた史上最悪のヒグマ襲撃事件。7名死亡、3名負傷という惨劇は、吉村昭の『羆嵐』で克明に描かれた。人間の無力さとヒグマの脅威を突きつけ、その教訓は現代のヒグマ問題にも繋がる。食料不足、駆除、共存…過去の事件から学び、持続可能な社会を築くために、今、私たちができることとは?

人間とヒグマの歴史:共存への課題

ヒグマと人間の関係、何が変化し問題となった?

駆除から個体数増加、そして被害の深刻化。

鬼滅の刃の世界観にも影響を与えた可能性のある三毛別羆事件。

人間とヒグマの歴史的背景を通じて、共存への課題を考察します。

✅ 『鬼滅の刃』の世界観に影響を与えた可能性のある出来事として、大正時代に北海道で起きた「三毛別羆事件」が挙げられ、作中に登場する巨大なクマの描写と類似点が見られると筆者は推測している。

✅ 三毛別羆事件は、1915年12月に北海道苫前町で発生し、ヒグマが複数の家を襲い、死者が出た事件であり、猟師によって射殺されたヒグマは体長9尺、体重380キロの「穴持たず」であった。

✅ 筆者は、鬼滅の刃に登場するクマと三毛別羆事件のヒグマの類似点、特に「穴持たず」であること、体長、白紋様の有無などから、作品のモチーフとして事件が影響を与えた可能性が高いと考察している。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/80ed01692ba04c2be35ed3db8044a5fa86faff15鬼滅の刃との関連性も興味深いですね。

ヒグマと人間の関係性の変遷が、事件の背景として描かれており、現代の問題にも通じるものがあります。

事件の背景には、140年以上にわたる人間とヒグマの関係の変遷がありました。

明治時代、開拓の妨げとなるヒグマは害獣として駆除され、報奨金制度が導入されました。

その結果、三毛別羆事件のような、人間が食料として認識される恐ろしい事件も発生しました。

昭和時代には、人間の行動がヒグマに危険な学習を与える事件も起きました。

1966年から1989年まで実施された春グマ駆除はヒグマの個体数を抑制しましたが、1990年に廃止されたことでヒグマの個体数は急増し、分布域も拡大しました。

その結果、令和3年には死傷者が記録上最多となり、農業被害も深刻化しています。

明治時代の報奨金制度や、昭和時代のヒグマの個体数管理など、歴史的背景が詳細に解説されています。現代のヒグマ問題に繋がる部分も多く、興味深いですね。

ヒグマの食性:デントコーンと共存問題

なぜヒグマと人間の軋轢が増加?デントコーンが原因?

食糧不足でデントコーンを食べるため、軋轢が増加。

ヒグマの食性に関する解説を通して、デントコーンとの関係性や、現代のヒグマ問題について考察します。

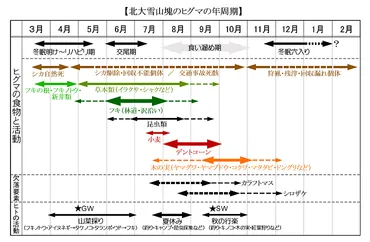

✅ 北海道ではヒグマは危険な存在として捉えられがちだが、実際は多様な食性を持つ。季節に応じて様々なものを食べ、食物への対応能力が高い。

✅ ヒグマは本来肉食に適した消化器系を持つが、現在は草食に近い雑食性となっている。しかし、シカやサケなど動物性の食物には強い執着を示し、栄養摂取効率を重視する。

✅ ヒグマの糞は食べたものによって大きく異なり、消化度合いによって色や匂いも変化する。植物性のものを食べた場合は、消化不良による特徴的な香りがすることがある。

さらに読む ⇒羆塾(ひぐまじゅく)トップ――ヒトとヒグマの共生を目指してin北海道出典/画像元: http://www.beardog.jp/basic_nennshuuki.htmlヒグマの食性と人間活動の関係性が、現代のヒグマ問題に深く関わっていることがよくわかります。

デントコーンが問題の一因となっているとは。

ヒグマの食性と人間活動の関係は、現代のヒグマ問題に深く関わっています。

本来、ヒグマは7月下旬からのカラフトマスやシロザケの遡上時期に食い溜めを行います。

しかし、近年ではサケの遡上阻害や草本の硬化により、食物欠乏期が生じ、デントコーンが主要な食料源となっています。

デントコーンはヒトとヒグマの軋轢の原因であり、防除策の遅れによってヒグマの餌場と化し、捕獲数の増加に繋がりましたが、農業被害の軽減には繋がっていません。

秋には、木の実を食べ歩く「秋の縦走」が始まり、オスの成獣は広範囲を移動します。

冬眠穴の場所を特定するのは難しく、犬の訓練でヒグマが冬眠穴を避けるようにすることも試みられています。

春はヒグマの活動が活発になる時期であり、山菜採りなどの際には注意が必要です。

ヒグマの食性について、ここまで詳しく知ることができて勉強になりました。デントコーンとヒグマの関係性、防除策の遅れなど、現代の課題が浮き彫りになっていますね。

未来への教訓:共存への道

三毛別羆事件、教訓を活かしヒグマ問題解決へ?

救助遅れ、執拗な襲撃…教訓を活かす必要あり。

事件の教訓を活かし、人間とヒグマの共存に向けた未来について考察します。

公開日:2015/07/17

✅ 著者は、北海道の車中泊旅行で、留萌市黄金岬キャンプ場での車中泊や、車の模様替えの様子を説明しています。

✅ その後、1915年に発生した三毛別羆事件の復元現場を訪れ、当時の雰囲気を味わったこと、熊に対する恐怖心から熊鈴と熊撃退スプレーを携帯したことを述べています。

✅ 最後に、苫前町郷土資料館を訪れ、資料館が昔の町役場の建物を改装したものであることなどを紹介しています。

さらに読む ⇒からあげ隊長の日記出典/画像元: https://karaage.info/3976/事件の教訓を活かし、未来へ繋げる姿勢が重要ですね。

過去の教訓を活かし、持続可能な社会を目指すという視点に、深く共感しました。

事件の教訓は、現代のヒグマ問題の解決に活かされるべきです。

三毛別羆事件は、救助要請の遅れとヒグマの執拗な襲撃が惨劇を拡大させた象徴的な出来事です。

一方、家族の状況を知らない斉藤石五郎は、妻と子供たちの保護のため山道を歩き続けました。

現在、人間とヒグマの共存に向けた新たな対策が求められており、過去の教訓を活かしながら、持続可能な社会を目指していく必要があります。

苫前町では、この悲劇を風化させないために、後世に語り継いでいます。

今回の事件は、単なる過去の出来事ではなく、私たちの現在と未来に繋がる重要なテーマなのです。

苫前町でこの悲劇を風化させないための取り組みは、素晴らしいですね。過去の出来事を未来に繋げるという視点、非常に大切だと思います。

本日は、三毛別羆事件を通して、過去の教訓を活かし、人間とヒグマの共存について考える良い機会となりました。

💡 1915年に起きた三毛別羆事件は、7人が死亡した史上最悪のヒグマ襲撃事件である。

💡 事件の真相を解明する過程や、ヒグマの生態、人間との関係性を多角的に考察した。

💡 現代のヒグマ問題との関連性から、未来への教訓、持続可能な共存への道を探った。