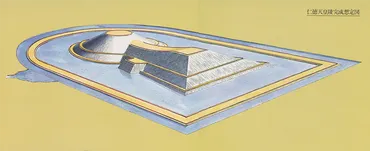

巨大古墳の謎に迫る!仁徳天皇陵と前方後円墳の秘密とは?仁徳天皇陵、箸墓古墳、前方後円墳、古墳時代

巨大な古墳が語る古代日本の物語。3世紀から7世紀にかけて築かれた前方後円墳は、ヤマト王権の象徴。日本最大の大仙陵古墳、圧巻の規模!世界三大陵墓の一つとして世界遺産登録。天皇の威信をかけた国家的事業は、技術革新と社会の安定をもたらした。仁徳天皇の仁政、朝鮮半島からの影響、そして前方後円墳の終焉。古代日本の謎に迫る、壮大な歴史ロマン。現代の測量技術で、さらなる発見も期待!

古墳建設技術と社会への影響

古墳建設、当時の最先端技術とは?国家発展にどう貢献?

測量・土木技術、インフラ整備、生産力向上に貢献。

古墳建設に使われた技術と、その影響について解説します。

古墳造営には、高度な土木技術と膨大な労働力が投入され、それは社会全体に様々な影響を与えました。

当時の技術水準と社会構造に迫ります。

公開日:2023/11/21

✅ 古墳時代には、ヤマト王権が権力を示すため、各地の豪族の知識や技術を活用して巨大な前方後円墳を造営し、その形状は王や豪族の地位を示す指標となった。

✅ 国内最大の古墳である大仙陵古墳に見られるように、古墳建設は国家プロジェクトであり、海外との交易を有利に進めるため、高度な土木技術と膨大な労働力が投入された。

✅ 古墳建設には、土木技術の向上や全国への普及という役割があり、造営を指揮した氏族は土木技術を地方に伝え、農地開拓にも貢献した。

さらに読む ⇒TOPCON出典/画像元: https://www.topcon.co.jp/media/infrastructure/ancient-tomb/古墳建設は、当時の最先端技術を駆使した一大プロジェクトであり、社会のインフラ整備にも貢献したことがわかります。

土木技術の向上は、農地開拓にも繋がり、国家の生産力向上に貢献したことは興味深いですね。

古墳の建設は、当時の最先端技術を駆使した一大プロジェクトでした。

測量技術、土木技術、そしてスキクワやモッコなどの道具が使用され、多くの労働力と氏族による現場監督体制を通じて進められました。

古墳の建設は、治水、灌漑、道路整備といったインフラ整備にも応用され、国家の生産力向上にも貢献したのです。

この時代には、朝鮮半島からの技術や労働力の流入も活発で、古墳の副葬品や石室の形式にも変化が見られました。

仁徳天皇は、治水事業や租税免除などの仁政を行い、国の発展に貢献しました。

古墳建設が社会の発展に大きく貢献したことがよくわかりました。当時の技術水準や労働力の投入量など、もっと詳しく知りたいです。

前方後円墳の変遷と終焉

前方後円墳の巨大化は何を象徴?築造終焉の理由は?

権力と願い。権力構造の変化。

前方後円墳の変遷、そしてその終焉に至るまでの過程を解説します。

前方後円墳は、時代の変化とともにその形を変え、最終的には消滅しました。

その背景にある権力構造の変化を考察します。

![大仙陵古墳(仁徳天皇陵) [大阪府]](https://gone-hidden.com/imgs/gh/2896/4.webp)

✅ 大仙陵古墳は、大阪府堺市にある日本最大の前方後円墳で、第16代仁徳天皇の陵墓として知られています。

✅ 古墳は5世紀前半から半ばに建設され、15年かけて2000人以上を動員したと推定されており、現在は緑豊かな景観となっています。

✅ 実物からは全体像が掴みにくいため、Googleアースなどで見るのがおすすめで、様々な異説が存在し、古代遺跡の転用や宇宙との関連性も指摘されています。

さらに読む ⇒人文研究見聞録出典/画像元: https://cultural-experience.blogspot.com/2015/02/blog-post_180.html前方後円墳の築造が終焉を迎えたのは、権力構造の変化が影響していることが示唆されます。

前方後円墳の形状や規模が、時代の流行を反映していたという点も興味深いですね。

前方後円墳は、3世紀から7世紀初頭にかけて、その形状や構造に時代の流行が反映され、巨大化していきました。

後円部には、被葬者が統治した共同体の再現や豊作への願いが込められ、方形の区画や円筒埴輪が用いられました。

しかし、7世紀初頭には前方後円墳の築造は終わり、権力構造の変化に伴い、大王の古墳も方墳へと変化しました。

仁徳天皇陵は、その規模と形状から、当時の日本の国家プロジェクトを理解する上で重要な手がかりとなります。

前方後円墳の終焉、興味深いですね。権力構造の変化が影響しているとは、歴史の移り変わりを感じさせます。今後の調査に期待ですね!

仁徳天皇陵への旅:歴史と技術の探求

仁徳天皇陵で何がわかる?古代日本の姿とは?

歴史、技術、政治背景。祖先の偉業です。

仁徳天皇陵への旅を通して、歴史と技術の融合を探求します。

現代の技術と比較しながら、古代の人々がどのようにしてこの巨大な建造物を造ったのか、その謎に迫ります。

✅ 仁徳天皇陵は、5世紀初頭に築造された世界最大級の前方後円墳であり、高度な土木技術を用いて建設された。

✅ 建設には、大規模な掘削、客土、葺石、埴輪の設置など、膨大な量の作業が必要であり、専門的な労務管理システムのもと、多くの人々が動員された。

✅ もし現代人が建設すると仮定した場合、建設機械やコンピュータを駆使しても、総工費や工期は相当なものになると推測される。

さらに読む ⇒大林組出典/画像元: https://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi/detail/digest_kikan_20_idea.html仁徳天皇陵の建設は、現代の技術をもってしても容易ではないでしょう。

最新測量技術によって、古墳の全貌が明らかになることに期待したいですね。

古代日本の技術力の高さに驚かされます。

仁徳天皇陵を訪れることは、当時の日本の歴史と技術、そして政治的背景を理解する旅となります。

その壮大さは、まるで蟻が巨大な墓を作るようなものであり、私たちの祖先が成し遂げた偉業を実感できます。

最新測量技術によって、古墳の全貌が明らかになることも期待されており、その謎に迫ることで、古代日本の姿がより深く理解できるようになるでしょう。

仁徳天皇陵への旅、とてもワクワクしますね!もし現代人が造るとどうなるか、想像するだけでも面白いです。当時の人々の技術力に改めて感銘を受けました。

今回の記事では、巨大古墳、特に仁徳天皇陵に焦点を当て、古代日本の技術力と権力構造、そしてその変遷について解説しました。

💡 箸墓古墳と仁徳天皇陵は、日本を代表する前方後円墳であり、それぞれの特徴と歴史的意義を解説しました。

💡 古墳建設に使われた技術、当時の社会への影響、そして前方後円墳の変遷について解説しました。

💡 仁徳天皇陵への旅を通して、歴史と技術の融合を探求しました。