徳川家治と田沼意次、そして蔦屋重三郎の関係とは?大河ドラマ『べらぼう』から読み解く家治の時代?大河ドラマ『べらぼう』と家治の治世

10代将軍・徳川家治。名君を期待されたが、田沼意次に政治を委ね「田沼時代」を築く。重商主義政策は蔦屋重三郎の出版活動を活発化させた一方、晩年は天明の大飢饉に見舞われる。死後、毒殺説も浮上し権力闘争の末、田沼は失脚。家治は実権を奪われ、政争の道具となった悲劇の将軍。彼の治世は、政治・経済・文化が複雑に絡み合う激動の時代だった。

💡 徳川家治は、10代将軍として父の遺言に従い、田沼意次を重用し、重商主義政策を推進しました。

💡 家治の時代は、将棋や絵画に没頭するなど、趣味の世界を追求する一方で、政治の実権は田沼意次に委ねられました。

💡 大河ドラマ『べらぼう』では、家治の死を巡る陰謀や権力闘争が描かれ、その背景には時代を動かす様々な要素が絡み合っています。

それでは、徳川家治の生涯を振り返りながら、彼の時代背景や重要人物との関係について解説していきます。

聡明なる将軍の誕生と祖父の期待

徳川家治、幼少期から才能開花?誰に期待された?

祖父吉宗に才能を見出され、次期将軍を期待。

徳川家治は、8代将軍徳川吉宗の孫として生まれ、幼少期から英才教育を受けました。

吉宗は家治に大きな期待を寄せ、帝王学や武芸を授けました。

聡明な家治は、吉宗の教えを吸収し、将軍としての資質を高めていきました。

✅ 徳川家治は、祖父である徳川吉宗から寵愛を受け、文武両道に長けて育ち、10代将軍に就任。

✅ 正妻である倫子女王を深く愛し、将軍家でありながらも彼女を大切にした。

✅ 政治には田沼意次に任せることが多く、趣味に没頭。その背景には、時代の状況が家治の政治能力を超えていた可能性が考えられる。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/2559家治は、祖父である吉宗から寵愛を受け、文武両道に長けていたのですね。

しかし、政治の実権は田沼意次に委ねられ、吉宗の期待に応えられたのか、少し疑問に感じます。

10代将軍徳川家治は、9代将軍徳川家重の長男として生まれました。

幼少期から祖父である8代将軍徳川吉宗に才能を見出され、帝王学や武芸の手ほどきを受けました。

聡明な家治は、吉宗の教えを吸収し、鉄砲の腕前も達人級でした。

吉宗は家治に名君としての期待を寄せていました。

徳川吉宗が家治に名君としての期待を寄せていたというのは興味深いですね。幼少期の教育が、その後の人生にどう影響したのか、さらに詳しく知りたいです。

田沼意次との出会いと重商主義政策

田沼意次はどんな政策で幕府財政を強化した?

重商主義政策、株仲間公認、冥加金徴収。

徳川家治は、将軍就任後、父の遺言に従い田沼意次を重用し、幕府の政治を大きく変えることになります。

田沼意次は、重商主義政策を推進し、経済発展による財政再建を目指しました。

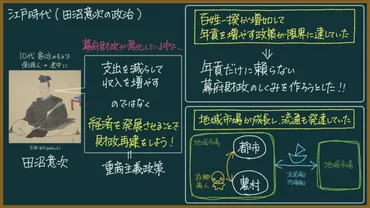

✅ 田沼意次は、10代将軍徳川家治のもとで幕府の政治を主導し、経済発展による財政再建を目指した。

✅ 田沼政治が行われた背景には、百姓一揆の増加と年貢増収の限界、および地域市場の成長と流通の発達があった。

✅ 田沼意次は、民間の経済活動を活発化させるため、新たな貨幣(南鐐二朱銀)の発行や、株仲間の公認による商業の振興などを行った。

さらに読む ⇒モチオカの社会科マガジンα|中高の社会科をマスターしよう!出典/画像元: https://social-studies-magazine.com/history-edo-shogunate-tanumaokitsugu田沼意次の重商主義政策は、幕府の財政を立て直すために重要だったのですね。

株仲間の公認や貨幣の発行など、様々な改革を行ったというのは驚きです。

1760年、家治は将軍の座に就き、父の遺言に従い吉宗が重用した田沼意次を重用しました。

家治は田沼の才能を認め、要職に任命。

田沼は最終的に5万7000石の大名にまで昇進しました。

家治は自ら政治を行うよりも田沼に政策を委ね、「田沼時代」と呼ばれる政治体制を築きました。

田沼意次は吉宗の倹約・増税政策の限界を認識し、重商主義政策を推進。

株仲間を公認し、冥加金や運上を徴収、専売制の拡充を図り、幕府の財政基盤を強化しました。

これが後の蔦屋重三郎の出版活動を活発化させるきっかけとなります。

田沼意次の政策は、現代の経済にも通じるものがあり、とても興味深いです。株仲間の公認が、後の出版活動に繋がったというのも面白いですね。

次のページを読む ⇒

徳川家治の死の真相!毒殺説が囁かれる中、権力闘争勃発。田沼失脚、寛政の改革へ。将軍の悲劇と、蔦屋重三郎が彩る文化・経済の激動の時代。