蔦屋重三郎(蔦重)とは?吉原からメディア王へ!出版プロデューサー蔦重の生涯を徹底解説!吉原生まれの出版プロデューサー、蔦屋重三郎の生涯

2025年大河ドラマ『べらぼう』は、吉原生まれの出版プロデューサー・蔦屋重三郎の破天荒な生涯を描く!吉原遊郭を舞台に、ガイドブック編集から出版業界へ。喜多川歌麿、東洲斎写楽といったスター絵師を見出し、江戸のエンターテインメントを革新!「寛政の改革」の苦難を乗り越え、浮世絵文化を牽引した蔦重の、夢と情熱に満ちた人生譚。北斎との意外な関係も明らかに!

💡 蔦屋重三郎は、吉原遊郭のガイドブック編集からキャリアをスタート。メディア戦略にも長けていた。

💡 吉原の人脈を活かし、黄表紙や洒落本を出版。文化人との交流を深め、エンターテイメントを発信。

💡 喜多川歌麿や東洲斎写楽といった浮世絵師をプロデュース。彼らの才能を最大限に引き出した。

本日は、江戸時代の出版プロデューサー、蔦屋重三郎の生涯を紐解きます。

吉原遊郭から出版業界へ進出し、浮世絵師を世に送り出した彼の功績を、様々な角度から見ていきましょう。

吉原遊郭から始まる出版への道

蔦屋重三郎、出版王への道!どんな場所でキャリアをスタート?

吉原!吉原細見編集から版元へ。

蔦屋重三郎は、吉原遊郭の入り口で貸本屋を始めました。

そこから出版への道が開かれました。

それでは、蔦重の出版ビジネスの始まりについて詳しく見ていきましょう。

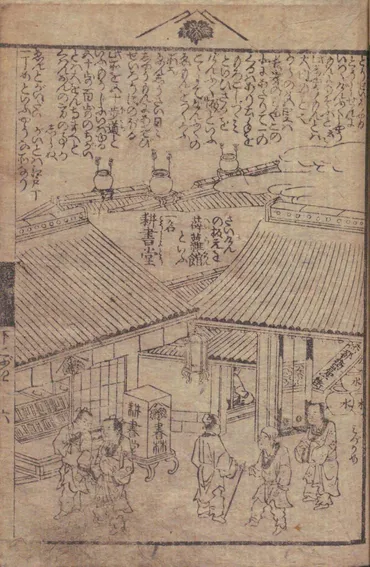

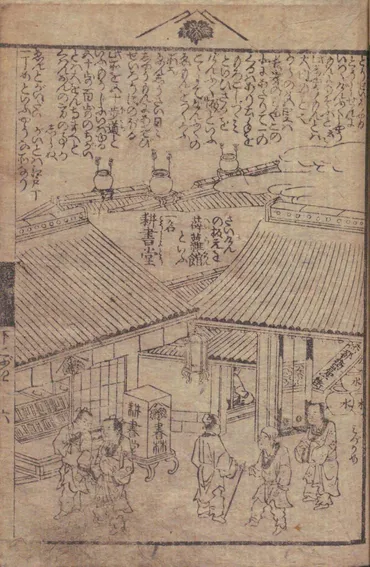

✅ 版元・蔦屋重三郎の最初の店舗は、現在の東京都台東区千束4丁目付近の吉原遊郭の入り口に位置し、義兄の引手茶屋の軒先を借りて貸本屋を営んでいたと推測されている。

✅ 蔦屋重三郎は、初期には吉原細見の編集に関わり、その後独立した店舗を近くに構え、本屋として営業した。この店は、遊郭へ向かう人々の通り道にあり、多くの客を集めた。

✅ 記事では、蔦屋重三郎の1号店の場所や外観について、当時の資料や浮世絵などを基に解説している。また、この場所での版元としての商売の詳細は、別の記事で紹介される予定である。

さらに読む ⇒太田記念美術館出典/画像元: https://otakinen-museum.note.jp/n/nf012a15420c5吉原での貸本屋経営から出版へと繋がる流れは、大変興味深いですね。

吉原という場所が、彼のビジネスの基盤となったことが分かります。

当時の資料や浮世絵も見てみたいです。

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』の主人公、蔦屋重三郎(蔦重)は、吉原で生まれ育ち、吉原のガイドブック「吉原細見」の編集に携わったことから出版業界でのキャリアをスタートさせました。

寛延3年(1750年)に吉原で生まれ、24歳で「吉原細見」の「改め」と「卸し」「小売り」の業者となり、版元としての活動を開始しました。

最初の店舗は吉原遊郭の入り口、現在の東京都台東区千束4丁目11番地付近に位置し、義兄の引手茶屋の軒先を借りて貸本屋を営み、安永8年(1779)の「吉原細見」には「細見板元本屋つたや重三郎」として記されています。

そして、貸本屋からスタートした書店「耕書堂」を経営し、多様なジャンルの書籍を出版・販売していきました。

蔦屋重三郎の生い立ちと出版業への道のりは、非常に興味深いですね。吉原での経験が、彼のビジネスセンスを磨いたのでしょう。詳細な説明、ありがとうございます。

吉原の人脈とメディア戦略

蔦重は何で吉原ブランドを向上?出版物?浮世絵?

出版物と浮世絵で吉原活性化に貢献。

蔦屋重三郎は、吉原の人脈を最大限に活かし、メディア戦略を展開しました。

黄表紙などの出版を通して、吉原のブランドイメージを高めました。

詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/11/05

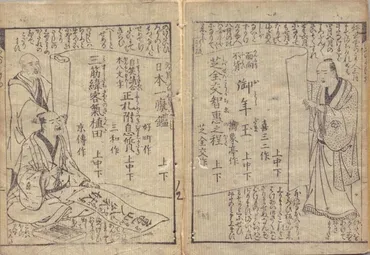

✅ 朋誠堂喜三二と蔦屋重三郎は、黄表紙などの出版を通して協力関係を築き、喜三二は蔦重の「エンタメ本」の「顔」となった。

✅ 喜三二は元々秋田藩の江戸留守居役で、吉原との繋がりも深く、蔦重との関係も早くからあったと推測される。

✅ 喜三二と親交のあった恋川春町も黄表紙作家として活躍し、蔦重の元でも作品を発表。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20241028-AEJ2463256/吉原の人脈を活かした出版戦略は、非常に効果的だったことが想像できますね。

文化人との交流が、彼の作品に深みを与えたのでしょう。

当時のメディア戦略、勉強になります。

蔦重は吉原の人脈を活かし、吉原の活性化を目指し、時代に見合った出版物を企画・制作することで、吉原のブランドイメージ向上に貢献しました。

彼は文化人たちの交流の場である吉原で、狂歌連に参加し、大田南畝や恋川春町といった戯作者と出会い、彼らを書き手として黄表紙や洒落本を出版しました。

また、若手絵師を積極的に起用し、浮世絵という形で江戸のメディアの中心的人物となりました。

吉原という特殊な環境で、これほどまでにメディア戦略を駆使した人物がいたとは驚きです。当時の人脈とメディアの関係性について、もっと詳しく知りたいです。

次のページを読む ⇒

歌麿や写楽を世に送り出した蔦屋重三郎。浮世絵界を牽引し、江戸のエンタメを変革!改革と苦難を乗り越え、その生涯を日本の文化に捧げた名物男の物語。