徳川秀忠とは?知られざる二代将軍の生涯を紐解く!(?)家康の影、秀忠の決断と功績

徳川秀忠、それは父・家康の影で生きた二代将軍。関ヶ原の遅参という挫折を味わいながらも、父の築いた基盤を継承し、幕府を安定へと導いた。生真面目な性格と内政手腕で、鎖国や法整備を推し進め、徳川幕府の基礎を固めた。遅刻の夢に苦悩する著者が共感する秀忠の葛藤とは?父の偉大さと比較されながらも、将軍として生きた秀忠の知られざる姿を描く。

将軍就任と内政手腕

秀忠将軍は何を通して幕府を安定させた?

実直さと慎重さ、そして数々の政策。

秀忠は二代将軍として幕府を主導し、父・家康が築いた基盤を継承しました。

幕府の安定と繁栄のために、どのような政策を行ったのか、その内政手腕に迫ります。

✅ 江戸時代は1603年から1867年まで約260年間続いた、最後の武家政権。将軍と大名による幕藩体制が敷かれ、朝廷や寺社も幕府の統制下に置かれた。

✅ 幕府は、一国一城令や武家諸法度、参勤交代などを通して大名を厳しく統制。外交では鎖国政策をとり、長崎の出島を窓口として海外との交流を限定的に行った。

✅ 幕府は、老中を中心とした合議制で政治を行い、大名を親藩・譜代・外様の3種類に分類して支配した。江戸時代初期には、大名支配のための厳しいルールが整備された。

さらに読む ⇒江戸幕府の成立と幕府の体制(家康~家光)楽しくわかりやすい!?歴史ブログ出典/画像元: https://rekisi-daisuki.com/entry/2017-03-25-215243秀忠の内政手腕は、幕府の安定に大きく貢献したんですね。

鎖国や武家諸法度の制定、そして朝廷との関係強化など、多岐にわたる政策で幕府の基盤を固めたという点は評価できます。

父・家康の死後、秀忠は2代将軍として幕府を主導します。

秀忠は生真面目で冷静沈着な性格で、父・家康が築いた基盤を継承し、幕府の安定と繁栄に貢献しました。

家康派の排除、鎖国体制の確立、キリスト教弾圧、御三家の創設、朝廷との関係強化など、数々の政策を通じて幕府の支配体制を強化し、戦国時代から統治国家への転換期において、法整備を行い幕府の基盤を固めました。

その実直さと慎重さで、幕府の安定に貢献しました。

家康公の築いた基盤を継承し、さらに発展させた秀忠公の手腕は見事ですね。鎖国や武家諸法度など、江戸時代の基礎を築いた功績は素晴らしいと思います。

大坂の陣と家康の思惑

家康と秀忠、大坂の陣での関係は?

協力体制は揺るがず、共に豊臣家を討伐。

大坂の陣は、秀忠と家康の関係性、そして豊臣家との最後の戦いでした。

家康の思惑、秀忠の立場、そして秀頼の運命。

それぞれの思惑が交錯する大坂の陣について解説します。

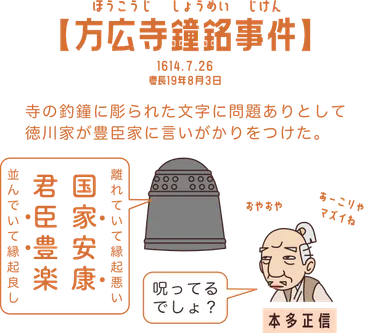

✅ 方広寺鐘銘事件は、豊臣氏と徳川氏の関係悪化のきっかけとなった事件で、徳川家康が豊臣氏を弱体化させるために大仏殿再建を利用したことが背景にある。

✅ 完成した梵鐘の銘文に家康を呪う不吉な文言があると徳川氏が難癖をつけ、特に「国家安康」が家康の名を分断しているとして問題視された。

✅ 釣鐘の銘文に対し、五山の僧侶からも家康の諱(実名)を避けるべきだったという意見が出され、事件は最悪な方向へと進んだ。

さらに読む ⇒戦国武将のハナシ|面白い逸話やエピソード「どんな人?何をした?」だから戦国武将はおもしろい出典/画像元: https://busho.fun/column/hoko-ji-jiken大坂の陣における秀忠と家康の関係性、そして豊臣家との対立。

秀忠は家康の思惑の中で、どのように行動していたのかが興味深いですね。

現代の組織にも通じる部分があるかもしれません。

秀忠は、大坂の陣でも兵士の疲労を考慮せず、家康に注意される場面がありましたが、家康との協力体制は揺るぎませんでした。

豊臣秀吉の死後、家康は天下取りを画策し、秀頼との二条城での会見後、方広寺の梵鐘銘文を口実に豊臣氏討伐の準備を進めました。

交渉役の片桐且元は家康との面会を果たせず、豊臣家は一枚岩になれず、結果的に大坂冬の陣、夏の陣へと突入することになります。

大坂の陣は、家康公の思惑が深く関わっていたんですね。秀忠公だけでなく、豊臣家も翻弄されたという印象です。最後の戦いの背景を知ると、歴史の見方も変わりますね。

秀忠の人物像と評価

秀忠はなぜ父・家康の影に隠れがちだった?

父の偉大さと比較され、重圧があったから。

秀忠は、父・家康の影に隠れながらも、その重圧の中で将軍としての役割を果たしました。

秀忠の人物像、そしてその功績について、多角的に評価していきます。

公開日:2016/07/14

✅ 徳川秀忠は、武家諸法度と禁中並公家諸法度を制定し、大名と朝廷を統制することで幕府の基盤を強化しました。

✅ 秀忠は、徳川御三家を配置して幕府の安定を図り、外様大名を改易することで権力基盤を固めました。

✅ 朝廷に対しては、娘を天皇に入内させる一方で、紫衣事件を通じて幕府の優位性を示し、鎖国への布石となりました。

さらに読む ⇒歴史をわかりやすく解説!ヒストリーランド出典/画像元: https://history-land.com/hidetada-gyouseki/秀忠は、父の影に隠れながらも、将軍として幕府の安定に貢献したんですね。

現実主義者で内政に長けていたという点は、家康とはまた違った魅力があります。

地道な努力も評価されるべきですね。

秀忠は、父・家康の偉大さから常に比較され、その重圧の中で将軍としての役割を果たしました。

現実主義者で倹約家、内政に長けた将軍であり、法整備や朝廷工作を行い、幕府の基盤を固めました。

家康は秀忠の性格が、これからの時代に合っていると見抜いていたと言えます。

戦場では先陣を切って戦う姿も見られ、女性関係も比較的真面目であったとされています。

秀忠は、父の影に隠れがちながらも、徳川幕府の安定に大きく貢献し、その地道な努力は高く評価されるべきでしょう。

父の影に隠れがちだったという秀忠公にも、将軍としての様々な顔があったんですね。内政に長けていたというのは、意外でした。もっと詳しく知りたいです。

本日は、徳川秀忠という人物を通して、歴史の深みと人間ドラマを感じました。

その功績と苦悩を知ることで、歴史はより面白くなりますね。

💡 徳川秀忠は、二代将軍として幕府の基盤を固め、江戸時代の安定に貢献しました。

💡 関ヶ原の遅参や家康との確執など、秀忠は様々な苦悩を抱えながらも、将軍としての責務を全うしました。

💡 秀忠の人物像を多角的に評価することで、歴史への理解を深めることができます。