鴻沼は、一体どんな場所?埼玉県の歴史を紐解く!鴻沼の歴史とは!?

1万年の時を超えて、海から沼へ、そして人々の暮らしへ。鴻沼の歴史をたどり、古代の貝塚から現代の水路まで、変遷と人々の営みを貴重な資料で紐解く!

💡 鴻沼は、さいたま市中央区から桜区にかけて存在した自然池沼です。

💡 約1万年以上前に形成された谷が、縄文海進で海水が入り込み入り江となり、その後約4千年前には水が退いて沼が形成されました。

💡 江戸時代に干拓され、現在は親水空間として生まれ変わっていますが、その歴史は長く、古代から現代まで様々な変遷を遂げてきました。

それでは、鴻沼の歴史について詳しく見ていきましょう。

鴻沼の誕生と古代の暮らし

鴻沼の成り立ち、どんな場所だった?

海水入り江→沼へ変化

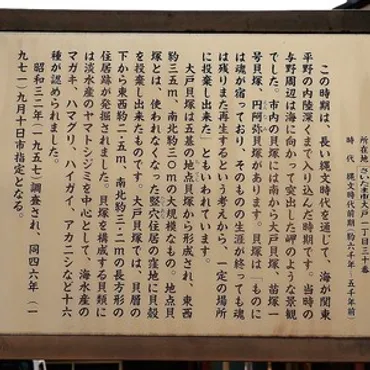

鴻沼の誕生についてですが、縄文時代前期の貝塚である大戸貝塚の存在は、当時の環境を知る上で重要な手がかりになりますね。

✅ 大戸貝塚は、さいたま市大戸一丁目にある縄文時代前期の貝塚で、約6,000~5,000年前のものと推定されています。当時の与野周辺は海に向かって突出した岬のような地形だったと考えられています。

✅ 大戸貝塚は、使われなくなった竪穴住居跡に貝殻を投棄してできた地点貝塚が5つ集まって形成されており、東西約35m、南北約30mの規模です。

✅ 貝塚からは、ヤマトシジミなどの淡水産貝類や、マガキ、ハマグリなど海水産貝類など、16種類の貝殻が出土しています。昭和32年(1957年)に調査され、昭和46年(1971年)9月10日にさいたま市指定史跡となりました。

さらに読む ⇒みんなでつくる案内板データベース - Monumento(モニュメント)出典/画像元: https://monumen.to/spots/108086,000年以上も前の貝塚から、淡水産と海水産の貝殻が出てくるというのは、当時の鴻沼周辺が、海と川の入り混じる汽水域だったことを示しています。

鴻沼は、約1万年以上前に川の浸食作用によって形成された谷が、縄文海進によって海水が入り込み入り江となった場所で、その後約4千年前には水が退いて、西側の河川堆積による自然堤防によって谷の出口が堰き止められ、沼が形成されました。

鴻沼周辺には、大戸貝塚や円阿弥貝塚などの遺跡があり、当時の環境が淡水と海水の入り混じる汽水性であったことが分かります。

また、南鴻沼遺跡からは丸木舟や櫂状木製品など、当時の生活様式をうかがわせる遺物が出土しています。

なるほど、鴻沼の形成過程の説明、興味深いです!当時は海に面した岬のような地形だったんですね。貝塚から様々な貝殻が出てくるというのは、当時の環境を具体的に想像できます。

鴻沼の干拓と周辺村々の生活

鴻沼はどのように活用され、その後どうなった?

農業用溜め池→干拓

江戸時代になると、鴻沼は農業用のため池として利用されるようになり、干拓も始まりましたね。

公開日:2024/03/05

✅ 埼玉市中央区から桜区にかけて存在した「鴻沼」は、江戸時代に農業用ため池として利用され、18世紀初頭に干拓・新田開発が行われました。

✅ その後、約280年間にわたり農業用水として活用され、現在では親水空間として生まれ変わっています。

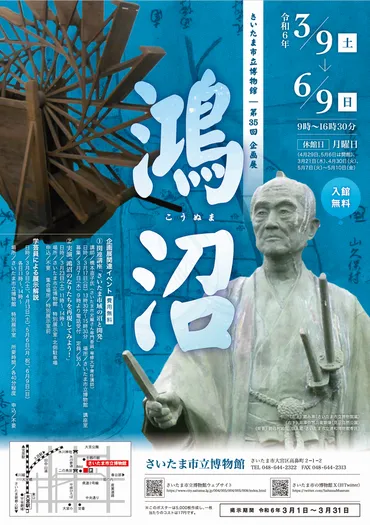

✅ さいたま市立博物館で開催される企画展では、鴻沼の歴史的変遷と農具などを展示し、鴻沼の全貌を紹介いたします。

さらに読む ⇒クオリティ埼玉出典/画像元: https://www.qualitysaitama.com/newspost/49018干拓によって生まれた高沼新田は、幕府直轄領になったんですね。

当時の農村社会では、用水問題が大きな争点だったことを改めて認識しました。

干拓以前の鴻沼は、周辺村々の農業用溜め池として活用されていました。

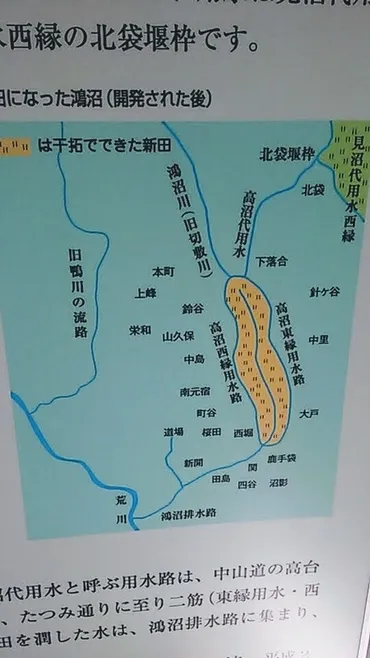

江戸時代中期には、井澤弥惣兵衛が、見沼溜井に続いて鴻沼の干拓を行い、高沼新田を幕府直轄領としました。

干拓によって発生した用水問題では、沼影村と鹿手袋村の間に分水量をめぐる争いが起こり、幕府評定所の介入によって和解に至りました。

鴻沼の干拓、初めて知りました。江戸時代に水田として利用されていたとは驚きです。用水問題が争いの原因になったというのは、当時の社会状況を表していると感じますね。

近代以降の鴻沼:水路の変遷と新たな役割

高沼用水路はどのように変化してきた?

官営→民営→土地改良区→市民憩いの場

明治時代以降は、高沼用水路の整備が進み、水路の景観も変化してきたのですね。

公開日:2019/07/06

✅ 高沼用水路は、かつて鴻沼を干拓した際に水田に水を引くために開発された水路で、現在では治水のために利用されている。

✅ 記事では、高沼用水路の西線と東線に沿って歩き、その歴史や河川整備の様子、周囲の環境変化などを紹介している。

✅ 特に、河川整備によって水路の景観が変化し、水の流れが改善されたこと、そして、高沼用水路周辺の土地がかつて沼地だったこと、現在も浸水のリスクを抱えていることなどが説明されている。

さらに読む ⇒Great Spangled Weblog出典/画像元: https://glemaker.hatenablog.com/entry/2019/07/06/101800水路の整備によって、水の流れが改善されただけでなく、周囲の環境も大きく変わってきたことが分かります。

河川整備によって、かつての沼地が宅地化し、洪水のリスクも高まっているというのは、現代社会における課題を感じますね。

明治時代には、官費官営から民費民営への移行が進み、第二次世界大戦後には土地改良法に基づく「土地改良区」への再編が行われました。

周辺地域の宅地化に伴い、排水路の改良が進められ、現在の高沼用水路は浦和市に移管され、農業用水利用が減少する中で、市民の憩いの場としての整備が進められています。

その取り組みの一例として「河童の森」が紹介されています。

高沼用水路の変遷、興味深いですね。水路の整備は、農業用水利用だけでなく、治水や景観にも大きな影響を与えていることが分かります。特に、宅地化による浸水のリスクというのは、現代社会において重要な問題です。

鴻沼資料館の企画展:歴史と変遷を紐解く

鴻沼の歴史、どんな変化があった?

縄文時代から江戸時代まで

鴻沼資料館の企画展では、鴻沼の歴史を様々な角度から見ることができますね。

公開日:2024/04/13

✅ さいたま市にある鴻沼は、かつて自然池沼だったが、約2万年前の大宮台地の形成、縄文海進、そして海退を経て、約5000年前に誕生した。

✅ 江戸時代に干拓され、現在は水田が宅地化されて、その名残は埼京線中浦和駅付近の低地として残る。

✅ 鴻沼に関する企画展では、学芸員による解説が行われ、参加者からの質問も活発で、多くの関心を集めている様子が伺えた。

さらに読む ⇒かごぼん具゛出典/画像元: https://kagobon.hatenadiary.com/entry/2024/04/13/135504鴻沼の変遷を、縄文時代から江戸時代まで、地形変遷や遺跡、出土遺物などを用いて解説するのは、分かりやすく興味深いですね。

参加者からの質問も多いとのこと、鴻沼への関心の高さが伺えます。

第35回企画展「鴻沼」では、鴻沼資料館が所蔵する農具などを展示し、鴻沼の歴史と変遷を、縄文時代から江戸時代にかけての地形変遷や遺跡、出土遺物などを交えて解説しています。

鴻沼資料館の企画展、ぜひ行ってみたいです!縄文時代から江戸時代までの歴史を、様々な資料を通して学べるのは魅力的ですね。

展示内容:資料を通して深まる鴻沼の歴史

鴻沼の変遷と住民生活、どんな資料でわかる?

絵図や文書資料

資料館では、鴻沼の歴史を伝える様々な資料が展示されているんですね。

公開日:2018/05/02

✅ 鴻沼資料館は、さいたま市桜区にある郷土資料館で、地域住民から集められた民俗資料を展示し、かつての鴻沼地域の暮らしぶりを紹介しています。

✅ 展示内容は主に農業に関連するもので、農機具や米作りの様子がわかります。特に鴻沼の干拓や農業用水の変遷について、図を用いたわかりやすい解説がされています。

✅ 館内には、農機具の展示の他に、鴻沼の歴史や周辺地域に関する資料も展示されており、かつての鴻沼地域の生活や文化を垣間見ることができます。

さらに読む ⇒C級スポット探索日記出典/画像元: https://lovingcspot.hatenablog.com/entry/2018/05/02/022223農機具や米作りの様子など、鴻沼地域の暮らしぶりが伝わってくる展示ですね。

特に、図を用いた解説は分かりやすく、鴻沼の干拓や農業用水の変遷がよく理解できました。

展示では、当時の絵図や文書資料を通して、鴻沼の変遷と周辺住民の生活の様子が具体的に示されています。

また、高沼用水路に関する参考文献や自治体史などが挙げられ、展示内容をより深く理解するため、関連する資料へのアクセスも促しています。

資料館の展示、見てみたいです!鴻沼の歴史や周辺地域の文化を知る上で、貴重な資料が揃っているんですね。

今回の記事では、鴻沼の歴史と変遷について、古代から現代まで様々な角度から見てきました。

鴻沼は、自然豊かな場所としてだけでなく、人々の暮らしと深く結びついた歴史を持つ場所であることを改めて感じました。

💡 鴻沼は、約1万年以上前に形成された谷が、縄文海進によって海水が入り込み入り江となり、その後約4千年前には水が退いて沼が形成されました。

💡 江戸時代には干拓され、農業用水として利用され、その後、宅地化が進み、現在は親水空間として生まれ変わっています。

💡 鴻沼の歴史は、自然環境の変化だけでなく、人々の暮らしや社会構造の変化とも深く関わっていることが分かりました。