細川藤孝と明智光秀:運命を分けた戦国武将たちの絆とは?細川藤孝と明智光秀、本能寺の変が二人の関係を変えた

戦国の世を駆け抜けた細川藤孝と明智光秀。盟友でありながら、運命の歯車は彼らを翻弄する。娘婿を持つ光秀は本能寺の変で藤孝に協力を求めるが、藤孝はこれを拒否。二人の決別の裏には、天下取りを巡る駆け引きと、武将たちの葛藤があった。歴史の転換点を描く、人間ドラマ。光秀の「三日天下」を決定づけた藤孝の決断とは?

💡 細川藤孝と明智光秀は、親戚関係でありながら、本能寺の変を境に異なる道を歩みました。

💡 二人は連歌を通じて親交を深め、文化的な繋がりも持っていました。

💡 細川藤孝の選択は、その後の細川家の繁栄に大きく影響しました。

本日は、細川藤孝と明智光秀という二人の戦国武将に焦点を当て、その関係性、本能寺の変がもたらした変化、そしてそれぞれの選択がその後の歴史にどう影響を与えたのかを紐解いていきます。

出会いと才能の開花:細川藤孝と明智光秀の絆

細川藤孝と明智光秀、二人の関係を築いた出来事とは?

ガラシャと忠興の婚姻と、光秀の家臣入り。

本章では、細川藤孝が明智光秀と出会い、その才能を見出し、家臣として迎えるまでの経緯を解説します。

二人の関係性がどのように始まり、どのように育まれたのか、詳しく見ていきましょう。

✅ 細川藤孝は、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれた際、光秀との関係や息子の結婚相手が光秀の娘であったにも関わらず、秀吉から重用されました。

✅ 藤孝は、信長の家臣ではあったものの、光秀の家臣ではなく、信長の命令で光秀の指示に従っていたという立場でした。このことが、本能寺の変後の彼の行動に影響を与えました。

✅ 藤孝は、光秀から味方になるよう誘われたものの、それを拒否。結果的に戦場に立つことなく、豊臣政権で重用されるという離れ業を成し遂げました。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/233436細川藤孝が明智光秀の才能を見抜き、家臣としたことが、その後の光秀の活躍を支えたというのは興味深いですね。

二人の出会いが、歴史を動かす大きな力になったということを感じます。

戦国時代、織田信長の家臣として名を馳せた細川藤孝と明智光秀。

両者は、光秀の娘・ガラシャと藤孝の息子・忠興の婚姻を通じて親戚関係となり、信長の天下統一事業を支え、同僚として連携を深めていく。

細川藤孝は、室町幕府に仕える名門出身の文武両道の人物で、将軍・足利義輝の弟である義昭を救出し、上洛を支援した。

その過程で、藤孝は美濃から逃れてきた明智光秀と出会い、その才能を見抜き、家臣として迎え入れ、光秀の出世を支えた。

藤孝は光秀を義昭に仕えさせ、光秀は将軍家臣として活躍するようになり、藤孝は光秀にとって、出世のきっかけを作った恩人と言えるだろう。

細川藤孝と明智光秀の出会いは、まるで歴史の必然だったかのようですね。藤孝の慧眼と光秀の才能が見事に組み合わさり、信長の天下統一という大事業を支えたんですね。

文化と連携:連歌に彩られた友情

藤孝と光秀、絆を深めた秘訣は?

連歌を通じた精神的繋がり。

この章では、藤孝と光秀が連歌を通じて文化的な繋がりを深めた様子を掘り下げます。

連歌が二人の友情を育み、戦国武将としての二人をどのように彩ったのか、その内面に迫ります。

✅ 織田信長の家臣であった細川藤孝と明智光秀は、信長の畿内統一において重要な役割を担い、連携して任務を遂行した。

✅ 藤孝と光秀は連歌などの文化活動を通じて親交を深め、互いの才能を認め合い、戦国武将としての地位や能力を高めた。

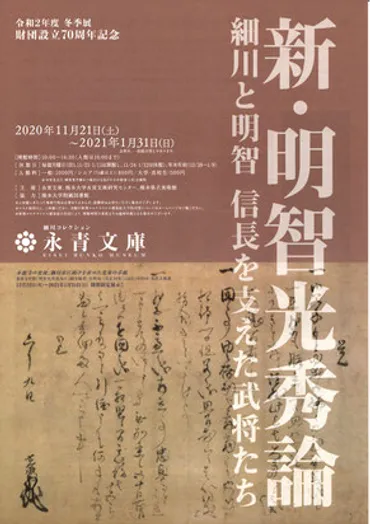

✅ 永青文庫で開催中の展覧会では、信長文書を通して藤孝と光秀の関係性が紹介されており、二人の連携や文化的なつながりを理解することができる。

さらに読む ⇒長岡京・乙訓れきし回遊出典/画像元: https://chidori-jyuku.jimdoweb.com/%E6%A5%93%E5%AE%B8%E7%99%BE%E6%99%AF-%E5%8F%B2%E8%B7%A1-%E5%AF%BA%E7%A4%BE/%E4%B8%89%E6%80%9D%E4%B8%80%E8%A8%80-%E5%8B%9D%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%81%97%E4%BD%99%E8%A9%B1%E7%9B%AE%E6%AC%A1/%E2%91%BE%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D%E3%81%A8%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80/連歌という文化活動が、戦国武将たちの精神的な繋がりを深める上で大きな役割を果たしていたというのは、意外であり、また興味深いですね。

武力だけでなく、文化的な繋がりも重要だったことがわかります。

藤孝と光秀は、戦場での活躍に加え、文化的な面でも深い繋がりを持っていた。

特に連歌を通じて、公家や門跡衆との人脈を築き、互いの精神的な繋がりを深めていく。

天正2年(1574年)の琵琶湖での連歌会や、光秀が築いた亀山城での連歌興行など、二人の親密な交流が示され、戦と文化活動が並行して行われていた様子が描かれている。

播磨遠征中の光秀が、藤孝に会いたいという手紙を送るなど、二人の個人的な絆も浮き彫りになる。

これらの交流は、信長の下での両者の役割を支え、連歌を通じて精神的な繋がりを強めていった。

連歌を通じて友情を育むなんて、なんだかロマンチックですね!戦場で命を懸けて戦う武将たちが、連歌を通して互いを理解し合っていたというのは、現代人には想像もつかない世界観です。

次のページを読む ⇒

本能寺の変、光秀の野望を阻んだ藤孝! 摂津一国も拒否し、秀吉への忠誠を選んだ決断。 歴史を動かした細川家の選択とは?