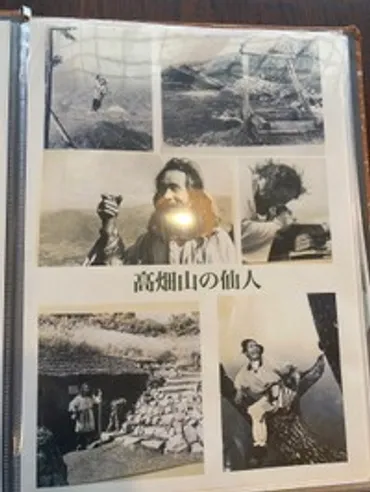

高畑山の仙人:終戦後の山籠もりってどんな人だったの?高畑山の仙人とは!?

山梨県の大月市にある高畑山には、"高畑山の仙人"と呼ばれた男が住んでいた! 自給自足生活を送った彼の伝説と、仙人が愛した「浜田屋食堂」の天丼を味わえる、静寂と美味の旅へ。

💡 終戦後の山籠もり生活を送った「高畑山の仙人」について解説します。

💡 仙人の生活や伝説、そして地元住民との繋がりについてご紹介します。

💡 高畑山と仙人の関係、そして地元の食堂「浜田屋食堂」の逸話を紹介します。

それでは、最初の章へ進みましょう。

高畑山の仙人:終戦後の山籠もり

高畑山の仙人はどんな生活を送っていた?

自給自足で自由気まま

高畑山の仙人の生活は、現代では想像もつかないようなものでしょうね。

✅ 1945年から1970年にかけて、山梨県大月市の高畑山に「高畑山の仙人」と呼ばれる天野博英氏が住んでいた。彼は終戦後のショックから山籠もりを始め、自給自足生活を送っていた。

✅ 仙人は地元住民に親しまれ、子供たちのために遊具を作ったりテレビ出演もするなどユニークな人物として知られていた。病気やケガに縁がなかったことなど、仙人らしい逸話も残っている。

✅ 現在、仙人が住んでいた小屋は撤去されており、当時の様子を知る人は少なくなっているが、鳥沢駅近くの食堂「浜田屋食堂」では、仙人の逸話を伝えている。仙人が絶賛したという「天丼」は、今でも人気メニューとなっている。

さらに読む ⇒よろず〜ニュース出典/画像元: https://yorozoonews.jp/article/15299705仙人の生活は、現代では考えられないような、自然と共存するものでしたね。

山梨県大月市にある高畑山には、1945年から1970年までの25年間、天野博英氏という「高畑山の仙人」と呼ばれる人物が住んでいました。

終戦後のショックから山籠もりを始め、小屋を建てて自給自足の生活を送っていた彼は、地元住民から「仙人」と呼ばれるようになりました。

仙人は、畑でトウモロコシやイチゴを栽培し、自作の詩を詠むなど自由気ままな生活を送っていました。

子供たちのために遊具を作ったり、テレビ出演するなど、地元では有名人でした。

仙人は怪我をしてもすぐに回復するなど、仙人らしいエピソードも残っています。

現在、仙人の小屋は撤去されていますが、鳥沢駅の「浜田屋食堂」では仙人の逸話が伝えられており、仙人が絶賛した「天丼」が名物となっています。

高畑山の仙人の伝説は、神や妖怪ではなく、人間らしい「変なおじさん」であったことを物語っています。

興味深いですね!終戦後のショックから山籠もりを始めたという仙人の生き様は、現代社会ではなかなか見られないものだと思います。

高畑山の歴史と伝説

高畑山は何と呼ばれ、どんな伝説がある?

「不死の峯」と呼ばれ、仙人が住んでいた伝説がある

高畑山には、仙人の伝説以外にも、様々な歴史や伝説があるんですね。

公開日:2024/06/30

✅ 静岡県にある高畑山は、かつて「不死の峯」と呼ばれ、昭和時代には仙人が住んでいたと伝えられています。

✅ 仙人は実際には地元の方が生活していたのですが、朴訥で温厚な人柄から登山者と交流し、仙人と呼ばれるようになりました。

✅ 現在では、高畑山は静かな沢音を聞きながら富士山を眺められる、落ち着いた登山コースとして人気があります。

さらに読む ⇒soto lover - ソトラバ | 「ソトラバ」は外遊びとアウトドア愛好家の架け橋になるウェブメディアです出典/画像元: https://www.sotolover.com/2024/06/118660/高畑山は、自然だけでなく歴史も感じられる場所なんですね。

高畑山は、古くは「不死の峯」と呼ばれ、霊験あらたかな山として伝えられてきました。

昭和の時代には、仙人と呼ばれる人物が住んでおり、登山者と交流していたそうです。

現在も「仙人小屋跡地」の看板が残されており、静かな沢音を楽しみながら富士山を望む登山を楽しめます。

なるほど、高畑山にはそんな歴史があったんですね。仙人が住んでいたというのは、想像を掻き立てられます。

高畑山仙人の生活と伝説

高畑山仙人はどんな生活をしていた?

山間での自給自足

仙人の生活は、現代人にとっては神秘的ですね。

✅ この記事は、活動データの記録を示しています。

✅ 記録によると、活動時間は7時23分、距離は16.9km、上昇高度は1290m、下降高度は1291mです。

✅ 具体的な活動の種類や日付などの情報は含まれていません。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/activities/8665924写真を見たかったですね。

40年前まで高畑山に住んでいた「高畑山仙人」は、山間でのサバイバル生活に長けており、木登りや蔦を使った移動など、自給自足生活を送っていました。

彼の存在は地元では有名で、近隣の小学校から生徒が訪れることもあったそうです。

現在、写真のみが残っており、その風貌は縄文人のようであったとのことです。

写真は個人所有のため公開は叶わなかったものの、将来「ATLAS」で紹介される可能性があるようです。

興味深いですね。仙人の生活は、現代人にとっては想像もつかないようなものでした。

浜田屋食堂の天丼:仙人も愛した逸品

浜田屋食堂の天丼は何が特徴?

老舗の味と旬の食材

仙人が愛した天丼、どんな味がするんでしょうか?。

公開日:2024/01/01

✅ 山梨県大月市には、かつて高畑山に住んでいた「高畑山仙人」と呼ばれる人物がおり、自給自足の生活をしていた。

✅ 仙人が愛した天丼は、大月市の「浜田屋食堂」で味わうことができる。

✅ 「浜田屋食堂」は、出川哲朗の充電させてもらえませんか?の番組で紹介されたお店であり、旬の野菜を使った天丼が人気メニューとなっている。

さらに読む ⇒子どもの巣立ちから乗り越えよう!楽しむMy Life出典/画像元: https://kodomogatakaramono.com/favorite/tendon_yamanashi/仙人も愛した天丼、ぜひ食べてみたいです。

創業100年の老舗「浜田屋食堂」の天丼は、かつて高畑山に住んでいた「仙人」こと天野博英さんも愛した逸品です。

大ぶりの海老や新鮮な野菜など、具沢山で季節の旬の味を楽しめる、地元や自家菜園で採れた食材を使用した歴史と伝統を受け継ぐ老舗の味を堪能できます。

「浜田屋食堂」の天丼は、仙人も愛したというだけあって、きっと絶品なのでしょうね。

高畑山:仙人の伝説と自然の恵み

高畑山にはどんな伝説が残ってる?

仙人の伝説が残る

高畑山は、自然と歴史、そして食を楽しめる場所なんですね。

公開日:2022/07/20

✅ 山梨県大月市の鳥沢駅近くにある「浜田屋食堂」は、仙人が愛したという天丼が名物の家庭的な食堂です。

✅ 採れたて野菜の盛り合わせやカツカレーなど、どれも素材にこだわった絶品料理が楽しめるお店で、特に天丼は香ばしい天ぷらと甘辛いタレが食欲をそそる一品となっています。

✅ 大月市を訪れた際は、鳥沢駅から徒歩5分の浜田屋食堂に立ち寄り、美味しい料理を味わってみてください。

さらに読む ⇒ローカルディスタンス Official Blog Site出典/画像元: https://otsukilab.com/otsukimeshi/hamadaya/高畑山は、自然と歴史、そして食を楽しめる、魅力的な場所ですね。

高畑山には、仙人の伝説が残るだけでなく、古くから霊験あらたかな山として伝えられてきました。

現在も「仙人小屋跡地」の看板が残されており、静かな沢音を楽しみながら富士山を望む登山を楽しむことができます。

また、創業100年の老舗「浜田屋食堂」では、仙人が愛した天丼を味わうことができます。

高畑山を訪れる際は、仙人の伝説に思いを馳せながら、山と食の文化を満喫してみてはいかがでしょうか。

高畑山は、仙人の伝説だけでなく、自然や食も楽しめる場所なのですね。いつか行ってみたいです。

高畑山は、自然と歴史、そして食を楽しめる、魅力的な場所ですね。

💡 終戦後の山籠もり生活を送った「高畑山の仙人」は、地元住民に親しまれ、ユニークな人物として知られていました。

💡 仙人の生活は、自然と共存するものであり、地元住民との繋がりも深く、伝説として語り継がれています。

💡 高畑山を訪れる際は、仙人の伝説に思いを馳せながら、山と食の文化を満喫してみてはいかがでしょうか。