『枕草子』はどんな作品?清少納言の知られざる素顔に迫る!平安時代の文学最高峰とは!?

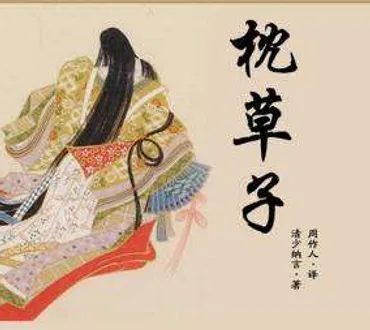

平安時代を彩る名随筆「枕草子」。清少納言の美しい言葉と鋭い観察力で、宮廷生活、四季の移ろい、人間の感情が鮮やかに描かれる。春はあけぼの…名言が光る、日本文化の粋を味わえる一冊。

💡 『枕草子』は、平安時代の女流作家、清少納言による随筆集です。

💡 作品には、宮廷生活や自然、恋愛、人間関係など、多岐にわたるテーマが描かれています。

💡 現代でも多くの人に愛され、日本の古典文学を代表する作品の一つとして知られています。

それでは、最初の章に移りましょう。

『枕草子』とその作者、清少納言

「枕草子」の作者は誰?

清少納言

では、まず『枕草子』の作者である清少納言について詳しく見ていきましょう。

✅ 「枕草子」の魅力は、現代感覚に通じる新しさにある。古さや堅苦しさを感じさせず、天衣無縫の童心や自由な連想、決断力を感じることができる。

✅ 著者の清少納言は、四季折々の自然や日常生活の小さな喜びを、繊細な筆致で描写する。読者は、その描写を通して、清少納言の心の動きや周囲の人々への思いやりを感じ取ることができる。

✅ 「枕草子」は、現代の私たちにも共感できる普遍的なテーマ、例えば自然への愛や心の美しさ、人間関係の機微などを扱っている。そのため、時代を超えて愛され続けている作品と言える。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/articles/blogutsukushikimono/001.html清少納言の描写は、まるで目の前でその風景を見ているかのように鮮やかで、当時の宮廷生活の様子が伝わってくるようですね。

平安時代中期に書かれた随筆『枕草子』は、日本三大随筆の一つとして知られています。

作者は清少納言で、約300の短い章段から成り、宮中での生活や経験、作者自身の思想や感情などを美しい言葉で表現しています。

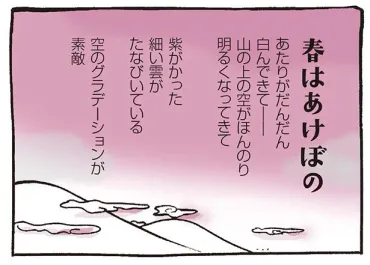

特に有名な冒頭の文章「春はあけぼの」は、時間から美しさを切り取る斬新な視点が特徴的です。

清少納言は、歌人として活躍していた家系の出身で、一条天皇の妃である中宮定子に仕えていました。

定子との親密な関係は、清少納言が『枕草子』を執筆するきっかけとなりましたが、定子は若くして亡くなり、清少納言は宮中を去りました。

そうですね、清少納言の言葉には、現代の私たちにも通じる普遍的な魅力があります。

『枕草子』の内容と魅力

「枕草子」は何を描いた作品?

宮仕え時代の記録

次に、『枕草子』の内容について詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/06/06

✅ 藤原定子、藤原伊周、花山天皇といった平安時代の歴史人物の生涯や、彼らの特徴的な行動、そして彼らが置かれた時代背景について解説されています。

✅ それぞれの人物の生きた時代における政治状況や権力闘争、そして彼らが巻き込まれた出来事について詳しく解説することで、平安時代の歴史をより深く理解できる内容となっています。

✅ 特に、藤原定子の悲劇的な生涯や藤原伊周の傲慢さが招いた転落人生、花山天皇の出家など、各人物の個性的なエピソードが興味深く紹介されています。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/person/seishounagon/平安時代の歴史人物たちのエピソードが、興味深く紹介されていて、当時の宮廷社会の様子が想像できます。

『枕草子』は、清少納言が約7年間の宮仕え時代に経験した出来事や考えたことを記録した作品です。

定子との関係、宮中での生活、自然や人間の感情など、多岐にわたる内容が描かれています。

現代でも多くの読者に愛され、日本の文化を代表する作品の一つとして高く評価されています。

『枕草子』は、短い文章で、作者の鋭い観察力とユーモラスな描写が光る作品としても知られています。

確かに、平安時代の権力闘争や、人々の生き様を感じ取ることができますね。

季節の美しさから宮廷文化まで:『枕草子』の多様な内容

「枕草子」は何を描いた作品?

四季の美しさ、宮廷生活

『枕草子』は、季節の美しさだけでなく、宮廷文化についても様々な側面から描かれているんですね。

✅ 「枕草子」は、平安時代の女流作家清少納言による随筆集で、約1001年に書かれた作品です。

✅ 「枕草子」の特徴は、自然や日常生活における美しさ、作者自身の興味や感情を、簡潔で明快な言葉で描写している点にあります。また、宮廷生活での経験や、当時の人々の価値観、美意識なども垣間見ることができます。

✅ この作品は、断片的な文章で構成されており、現代の読者にとっても親しみやすく、平安時代の文化や風俗を知るための貴重な資料となっています。

さらに読む ⇒历史百科_全球历史大全_趣历史网出典/画像元: https://baike.qulishi.com/articles/v332917.html清少納言の言葉を通して、平安時代の文化や風俗を垣間見ることができるのは、とても興味深いですね。

『枕草子』には、四季の移り変わりを美しく表現した有名な名句が数多く存在します。

春は夜明けの空、夏は蛍の光、秋は夕暮れの風景、冬は雪景色など、それぞれの季節の美しさを繊細な言葉で描写しています。

また、宮廷での出来事や、当時の貴族社会の様子を描いた文章も多く見られます。

さらに、藤原定子や伊周など、歴史上の人物に関するエピソードも紹介されており、『枕草子』は当時の貴族社会の文化や風俗を知る上でも貴重な資料となっています。

この作品は、当時の貴族社会の文化や風俗を知る上でも非常に貴重な資料と言えるでしょう。

現代に語り継がれる『枕草子』の魅力

「枕草子」の魅力は?

平安時代の文化と機知

『枕草子』は、1000年以上前の作品ですが、現代でも多くの読者に愛されているのは、普遍的な魅力があるからなのでしょう。

✅ 「枕草子」は平安時代の清少納言が宮仕え生活の経験を綴ったエッセイで、「春はあけぼの」で始まる文章に見られる美的センスだけでなく、人間観察の鋭さも魅力です。

✅ 「急ぎの用があるときに限って長々とおしゃべりをする人」など、現代でも共感できる「あるある」が満載で、1000年前の作品とは思えないほど親近感が沸きます。

✅ 清少納言の正直で率直な言葉は、時代を超えて人間の本質を見事に捉えており、現代人にも共感できる内容となっています。

さらに読む ⇒レタスクラブ - レシピや生活の知恵が満載 - レタスクラブ出典/画像元: https://www.lettuceclub.net/news/article/1123032/清少納言の観察力とユーモラスな描写は、現代でも共感できる部分が多く、時代を超えて愛される理由がよく分かります。

『枕草子』は、現代でも多くの人に読まれ、その魅力は色褪せることがありません。

冒頭の「春はあけぼの」をはじめ、季節ごとの美しい描写や、ユーモラスなエピソードを通して、当時の宮廷文化や清少納言の機知を感じることができます。

『枕草子』は、平安時代の文学作品であり、現代でも共感できる内容が多く、その世界観を深く知ることができる作品です。

私も、現代でも通じる『あるある』に、思わず笑ってしまいました。

清少納言の生涯:才能と苦悩

清少納言は、歌の才能をどのように考えていたのでしょうか?

父に劣ると感じていた

では、最後に清少納言の生涯について見ていきましょう。

公開日:2024/02/10

✅ 清少納言は、平安時代中期の歌人で、『枕草子』の作者として知られています。

✅ 彼女は、藤原道隆の娘である定子に仕え、定子に忠誠を誓って生涯を通して付き従いました。

✅ 清少納言は、歌人としての才能に恵まれ、定子との関係性や教養の高さが、『枕草子』の中に記されています。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1163671清少納言の人生は、才能と苦悩が入り混じった、波乱に満ちたものであったことが分かります。

清少納言は、百人一首に歌が収録されている歌人、清原元輔を父に持ち、文才に優れていました。

しかし、歌に関しては父に劣ると感じていたようで、宮中で歌を要求された際、父の評判を落とすことを恐れて歌を詠むことを拒否したという逸話が残っています。

また、清少納言は、橘則光と結婚し、則長という息子をもうけましたが、性格の不一致により離婚しました。

その後、藤原棟世と再婚し、小馬命婦という娘をもうけましたが、藤原棟世との結婚生活については詳細は不明です。

清少納言は、一条天皇の中宮定子の女房として仕え、その才能で知られていました。

しかし、定子が崩御した後は、肩身の狭い思いをすることになり、藤原棟世の任地である摂津に身を寄せていた時期もありました。

清少納言は、才能に恵まれながらも、様々な困難に直面したんですね。

以上、『枕草子』について解説しました。

💡 『枕草子』は、平安時代の宮廷生活や自然、人間関係などを題材にした随筆集です。

💡 作者の清少納言は、優れた文才を持ち、その作品には現代でも共感できる普遍的な魅力があります。

💡 『枕草子』は、日本の古典文学を代表する作品の一つとして、現代でも多くの人に愛されています。