家督相続とは?過去の相続制度と現代との違いを解説!(?)家督相続の歴史と現代の相続制度の違い

明治から昭和初期まで存在した日本の「家督相続」制度を解説。長男が全財産を相続し、家族を統率する旧制度と、現代の平等な遺産分割制度を対比。家督相続の特徴や、現代の相続制度との違いをわかりやすく解説し、もし不平等な相続に直面した場合の弁護士への相談の重要性も提示。相続問題解決のヒントがここに。

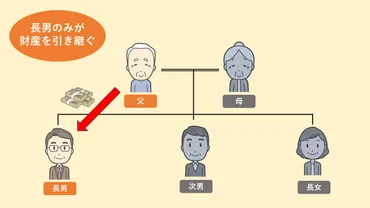

💡 家督相続とは、戸主の死亡時に長男が全ての財産を相続する制度のことです。

💡 現代の相続は、個人の権利を尊重し、配偶者と子どもの平等な相続を基本としています。

💡 相続トラブルを避けるためには、専門家への相談や遺言書の作成が重要です。

今回は、明治時代から昭和22年まで存在した「家督相続」について、その概要や現代の相続制度との違いを詳しく解説していきます。

家督相続の始まり

明治~昭和の相続、何が違った?家督相続って何?

長男が財産と地位を相続!戸主の責任に基づく制度。

家督相続は、かつての日本の相続制度における重要な要素でした。

この制度の存在は、現代の相続制度との違いを理解する上で非常に重要です。

✅ 家督相続は、明治時代から昭和22年まで存在した制度で、戸主の死亡時に長男が全財産を相続するものであったが、現在は基本的に適用されない。

✅ 例外的に、1947年5月2日以前に開始した相続や、それ以前に相続登記されなかった土地の登記においては、家督相続制度が適用される場合がある。

✅ 現代で長男に全財産を相続させるには、遺言書を作成し、他の相続人に納得してもらうか、遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要がある。

さらに読む ⇒専門分野に特化した総合力でみなさまの会計・税務の課題に応える会計事務所|全国81拠点|顧問先17,000件|辻・本郷 税理士法人出典/画像元: https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/familyinheritance家督相続は、長男がすべての財産を相続するという点で、現代の相続制度とは大きく異なりますね。

社会の変化とともに、このような制度が変わってきたのは興味深いです。

明治時代から昭和22年まで、日本の相続制度には大きな違いがありました。

かつては「家督相続」という制度があり、これは戸主(家の長)が亡くなったり隠居したりした場合に、長男がすべての財産と地位を単独で相続するものでした。

これは、戸主が家族を統率し、扶養する責任を負っていたという考えに基づいています。

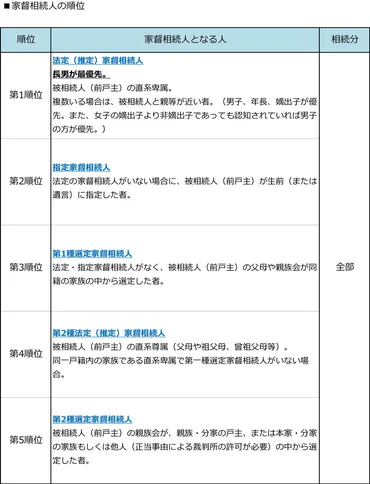

相続順位は厳格に定められ、原則として長男が優先されましたが、直系卑属がいない場合は、遺言や親族の選定によって相続人が決定されました。

この制度は、旧民法で規定されており、戸主の相続を「家督相続」、戸主以外の家族の相続を「遺産相続」と区別していました。

なるほど、昔は長男が全て相続だったんですね。今とはずいぶん違いますね。勉強になります!

家督相続の詳細

長男が全財産?家督相続ってどんな制度?

長男が全財産相続、他はなしの家族優先制度。

家督相続は、戸主の死亡だけでなく、隠居や入夫婚姻など、生前にも発生することがありました。

家制度を維持するためのものだったんですね。

✅ 家督相続は、明治31年から昭和22年まで存在した制度で、戸主の地位と財産を長男が単独で相続するものでした。

✅ 家督相続は、戸主の死亡だけでなく、隠居や入夫婚姻など、生前にも発生する可能性があり、家制度を維持するために家産の分散を防ぐ目的で作られました。

✅ 家督相続の登記は、旧民法下での相続に基づいて行われ、相続原因の日付は家督相続が発生した日となります。

さらに読む ⇒お金の知りたい!出典/画像元: http://okane-shiritai.com/succession-to-a-family/長男が単独で相続するという家督相続の仕組みは、現代の相続制度では考えられないですね。

家制度を守るためのものだったという点が重要です。

家督相続の特徴は、長男がすべての財産を相続し、他の家族には相続権がないという点です。

相続が開始される原因は、戸主の死亡だけでなく、隠居や入夫婚姻など多岐にわたりました。

相続放棄も原則として認められませんでした。

家督相続は、家族の利益を優先するもので、個人の権利を重視する現代の価値観とは対照的でした。

この制度は、明治31年から昭和22年まで存続し、日本の家族制度に大きな影響を与えました。

当時は、長男が大変だったんですね。隠居とか、入夫婚姻とか、初めて聞く言葉ばかりで、とても勉強になります。

次のページを読む ⇒

家督相続は過去のもの。現代は個人の権利を尊重した平等な遺産分割が基本です。不平等を感じたら、弁護士へ相談を!トラブル解決と円満相続を支援します。