日高山脈ヒグマ事件とは?登山者3名が犠牲となった悲劇を徹底解説?日高山脈ヒグマ事件:日高山脈縦走中のパーティーを襲ったヒグマの恐怖

1970年、日高山脈で起きた未曾有のヒグマ襲撃事件。福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の5人は、食料を求めて現れたヒグマに襲われ、3名が犠牲に。執拗なヒグマの脅威、残されたメンバーの苦悩、そして事件後の教訓を克明に記録。登山におけるヒグマとの遭遇の危険性、適切な対策の重要性を伝える。YAMAHACK編集部が公開する、衝撃と教訓に満ちた報告書。

💡 1970年7月、日高山脈縦走中のパーティーがヒグマに襲われ、3名が犠牲になりました。

💡 事件は登山計画、ヒグマとの遭遇、そしてリーダーの決断が複雑に絡み合い発生しました。

💡 事件の教訓は、現代の登山におけるヒグマ対策に活かされ、その重要性を示唆しています。

今回の記事では、日高山脈ヒグマ事件について、事件の詳細、原因、そして教訓を掘り下げていきます。

それでは、詳細を見ていきましょう。

日高山脈の悪夢:最初の遭遇

福岡大ワンゲル部を襲った悲劇、それは何だった?

ヒグマによる襲撃、3名の犠牲。

1970年7月、日高山脈で発生したヒグマによる遭難事故。

福岡大学ワンダーフォーゲル同好会のパーティーがヒグマに襲われ、3名が犠牲になりました。

事件の詳細な経緯を、当時の記録を基に紐解いていきます。

公開日:2025/05/15

✅ 1970年7月26日から27日にかけて、日高山脈縦走中のパーティーがヒグマに襲われ、A氏、B氏、C氏の3名が遭難した。

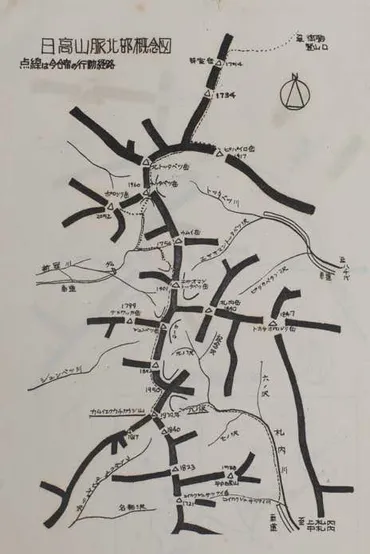

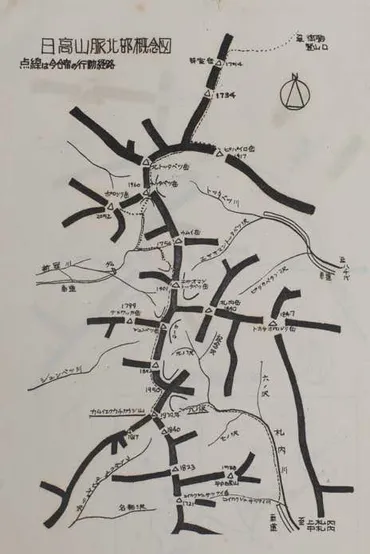

✅ パーティーは7月12日に博多を出発し、登山計画書の提出や入山許可を得て、7月14日から日高山脈の縦走を開始した。25日夕方から熊に遭遇し、26日にB氏とC氏が行方不明、27日にA氏が行方不明となった。

✅ 本報告書は、事件の経過と事故原因の究明を目的に作成され、犠牲者の霊を慰め、クラブの再建に役立てることを目的としている。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450/2この事件は、登山計画の不備、ヒグマとの遭遇、そしてリーダーの決断が、悲劇的な結果を招いたことを示唆しています。

当時の状況を詳細に分析し、教訓を学びます。

1970年7月、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の5人は、夏季合宿で日高山脈縦走中、未曽有の事態に遭遇した。

彼らは、芽室岳からペテガリ岳を目指し、九ノ沢カールにテントを設営。

そこで、食料を求めて現れたヒグマに遭遇し、襲撃を受けることとなる。

リーダーの太田は、ハンターの出動を要請するため、サブリーダーの辻と杉村を下山させた。

しかし、ヒグマの執拗な襲撃は続き、3名が犠牲となる事態へと発展した。

この事件は、登山におけるリスク管理の重要性を改めて認識させられますね。当時の状況を詳細に分析することで、現代の登山にも活かせる教訓が見えてくると思います。

ヒグマとの攻防:縦走ルートと緊迫の2日間

日高山脈縦走、何がパーティーを危機に陥れた?

ヒグマとの遭遇が、パーティーを危機に。

パーティーの縦走ルートと、ヒグマとの遭遇からわずか2日間の出来事を追います。

詳細なルート、時間経過、そしてヒグマとの緊迫した攻防を、当時の記録と共にご紹介します。

✅ 活動時間は41分33秒でした。

✅ 走行距離は26.8kmでした。

✅ 上り3001m、下り2889mの活動でした。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/activities/25392173詳細なルートと時間経過から、ヒグマとの遭遇がいかに突然であったかがわかります。

2日間の出来事が、その後の悲劇へと繋がったことが理解できます。

パーティーは7月12日に博多を出発し、14日に登山計画書を提出後、日高山脈に入山した。

15日には芽室岳に登頂、1604M峰などを経由し、23日には北戸蔦別岳、戸蔦別岳、日高幌尻岳に到達。

24日には七ッ沼カールから沢沿いを下り、25日にはエサオマントッタベツ岳、春別岳を経て、1900M峰直下の九ノ沢カールに到達。

順調に進んでいた縦走は、25日のヒグマとの遭遇によって一変する。

リーダーの太田は、助けを求めるため2名を下山させたものの、残されたメンバーはさらなる脅威に晒されることになった。

ルートの詳細な描写から、当時の登山がどれほど困難であったか想像できます。ヒグマとの遭遇が、いかに過酷な状況を生み出したのか、興味深いです。

次のページを読む ⇒

凄惨な獣害事件の詳細を記録。ヒグマの執拗な追跡、登山者の悲劇。教訓を後世に伝え、安全な登山のための知識を伝える。