鉄道博物館と昭和の鉄道:激動の時代を駆け抜けた鉄道の歴史とは?鉄道博物館と昭和館で振り返る日本の鉄道史

日本の鉄道黎明期から現代まで、36両もの実物車両で鉄道の進化を体感! 鉄道博物館で開催された特別展「昭和を駆け抜けた超特急」では、人々の憧れだった特急「燕」の栄枯盛衰を辿ります。 戦時下の変化、高度経済成長期の寝台列車、そして新幹線へ… 激動の昭和を駆け抜けた鉄道の姿を通して、日本の歴史を学びませんか? 未来へ繋がる鉄道の記憶が、ここに。

戦火と高度経済成長期の鉄道

戦前、戦後、鉄道はどう変化した?栄枯盛衰の物語

軍事輸送、高度経済成長、そして衰退。

続いて、戦火と高度経済成長期の鉄道についてです。

著者の目線を通して、当時の鉄道にまつわるエピソードが語られます。

公開日:2021/04/21

✅ 著者は小学生の頃、臨時急行「信濃川52号」を六日町駅で初めて見た際、憧れのEF65形を期待していたものの、EF58形が登場したことに少しがっかりした。

✅ EF58形は、戦後の国鉄電気機関車の強化型として1946年から1958年にかけて製造され、半流線型の美しいデザインと汎用性の高さで全国の直流電化区間で活躍した。

✅ EF58形は1986年までに定期運用から引退し、その後は臨時列車などで使用されていたものの、2009年までにすべての車両が引退した。

さらに読む ⇒ 鉄道ニュース【鉄道プレスネット】出典/画像元: https://news.railway-pressnet.com/archives/21169EF58形電気機関車や20系客車、懐かしいですね。

当時の鉄道の様子を、多角的に知ることができるのは貴重な経験になりそうですね。

しかし、日中戦争の勃発により、鉄道は戦時体制へと移行。

軍事輸送が優先され、旅客輸送は制限され、豪華な設備を備えた特急列車は廃止されました。

太平洋戦争の終結後、人々は再び鉄道に希望を見出しましたが、高度経済成長期には東海道本線の花形であった電気機関車EF58型と寝台特急「ブルー・トレイン」20系客車が登場し、ビジネスマンや旅行客の憧れの的となりました。

著者は、子供の頃に憧れた寝台列車への思いを語りつつも、新幹線や高速道路の整備により、ブルー・トレインが衰退し、豪華寝台列車も姿を消していく様子に寂しさを感じています。

EF58形ですか!渋いですね!寝台列車もいいですよね。子供の頃に憧れた気持ち、すごく分かります。時代を感じますね。

激動の時代を駆け抜けた鉄道

昭和の鉄道、変化の時代を象徴する展示とは?

駅弁や機関車写真から軍事輸送まで。

続いて、鉄道博物館で開催されている特別展についてご紹介します。

昭和の激動の時代を、鉄道資料を通して振り返ります。

公開日:2025/08/13

✅ 鉄道博物館で、昭和元年(1926年)から昭和20年(1945年)までの鉄道資料を集めた特別展「鉄道博物館から見た昭和の世界」が開催されている。

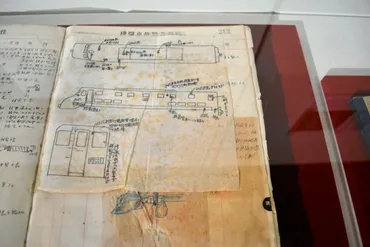

✅ 展示では、鉄道が「陸上交通の王者」として栄えた時代から、戦時下の軍事輸送優先による変化、駅弁の掛け紙のデザインの変化、機銃掃射を受けた機関車の様子などが紹介されている。

✅ 同館学芸部主任は、展示を通して、たった20年で社会と鉄道が様変わりした激動の時代を感じてほしいと述べている。展示は南館3階の歴史ステーションで22日まで開催。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST8F3381T8FUTIL01QM.html昭和の鉄道の変遷を、展示を通して知ることができるのですね。

激動の時代における社会と鉄道の変化を感じ取ることができそうです。

鉄道博物館では、昭和初期から敗戦までの鉄道の歴史を振り返る特別展「鉄道博物館から見た昭和の世界」が開催され、昭和元年(1926年)から昭和20年(1945年)までの鉄道資料が展示されています。

この展示では、鉄道が「陸上交通の王者」として発展した時代から、戦時下の軍事輸送優先の時代へと変化していく様子を、駅弁の掛け紙のデザインの変化や、機銃掃射を受けた機関車の写真、鉄道開業70年式典の映像を通じて伝えています。

学芸部主任の永井沙織氏は、激動の時代における社会と鉄道の変化を感じてほしいと述べています。

鉄道博物館の展示は、いつも興味深いですね。駅弁の掛け紙のデザインの変化など、細かな点にも注目したいですね。

未来への架け橋

日本の鉄道の歴史を繋ぐ、重要な場所はどこ?

鉄道博物館

最後に、未来への架け橋として、東京メトロ丸ノ内線の車両改修についてご紹介します。

✅ 東京メトロ丸ノ内線の285両の車両に対する大規模改修(T改修)について、その内容と背景が解説されている。

✅ T改修は、車両の老朽化対策として行われ、主に内装のリフレッシュ、機器更新、安全性の向上などが目的とされている。2013年には大規模なT改修に関するイベントも開催された。

✅ 記事では、T改修の具体的な内容、工程、費用、そして改修によって得られる効果について説明し、丸ノ内線の車両の安全性と快適性の向上に焦点を当てている。

さらに読む ⇒ 高松間毎日運転)出典/画像元: http://hodo.blue.coocan.jp/s/burutore/s_seto/index.htm鉄道のあり方は変化しましたが、鉄道博物館は、未来へと繋ぐ役割を担っています。

これからも貴重な展示を続けてほしいですね。

現在、日本に残る寝台列車は「サンライズ出雲/瀬戸」のみとなり、鉄道のあり方も変化しましたが、鉄道博物館では、東海道新幹線開通以前に東京~大阪間を走っていた電車特急「こだま」号の座席模型も展示され、鉄道の進化を伝えています。

鉄道博物館は、現在もなお、日本の鉄道の歴史を未来へと繋ぐ、重要な役割を担っています。

寝台列車はロマンですよね!丸ノ内線の改修も、安全で快適な運行のためには必要不可欠。未来への投資ですね!

本日の記事では、鉄道博物館や昭和館での展示、そして時代の流れと共に変化した鉄道の姿をご紹介しました。

💡 鉄道博物館では、日本の鉄道の歴史を実物車両や模型を通して学べる。

💡 昭和館では、特急「燕」に焦点を当てた特別企画展が開催され、鉄道の黄金期を振り返ることができる。

💡 戦時体制下や高度経済成長期における鉄道の姿も、資料を通して知ることができる。