古代日本の『西の都』大宰府 - 東アジアとの交流拠点?とは!?

福岡県太宰府は、1300年前の「西の都」!唐文化が息づく国際都市の壮大な歴史と文化を体感!天拝山、水城跡、太宰府天満宮など、古代の遺構を巡り、東アジアとの交流を感じよう!

💡 大宰府は、古代日本の「西の都」として、東アジアとの交流拠点として重要な役割を果たした。

💡 大宰府は、唐文化の影響を受けた華やかな文化が育まれた。

💡 大宰府は、現在でも多くの歴史的建造物や遺跡が残っており、当時の様子を垣間見ることができる。

それでは、古代の国際交流都市、大宰府の歴史と文化について詳しく見ていきましょう。

西の都:古代の国際交流都市

「西の都」はどこに築かれ、どんな特徴がありましたか?

筑紫に築かれた国際交流都市

大宰府は、唐の都「長安」をモデルに造られた平城京のように、国際的な都市として整備されたんですね。

✅ この記事は、かつて「西の都」として栄えた太宰府の歴史と文化について、3つのストーリーを通して紹介しています。

✅ 一つ目のストーリーでは、太宰府が唐との交流拠点として、国際都市として発展した様子が語られています。

✅ 二つ目は、菅原道真公が太宰府に左遷され、その後「天神さま」として崇められるようになった歴史が紹介されています。三つ目は、大伴旅人が太宰府に赴任し、万葉文化を開花させた様子が描かれています。

さらに読む ⇒福岡県庁ホームページ トップページ出典/画像元: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2023winter/special/index.html古代の国際交流都市としての太宰府の歴史、とても興味深いですね。

「西の都」は、白村江の戦いの後に筑紫に築かれた、東アジア文化と日本の文化が交わる国際交流都市でした。

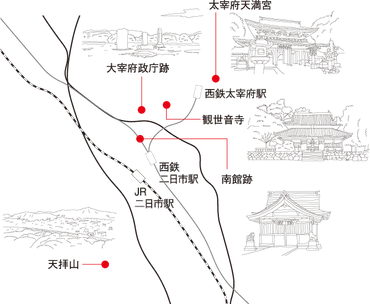

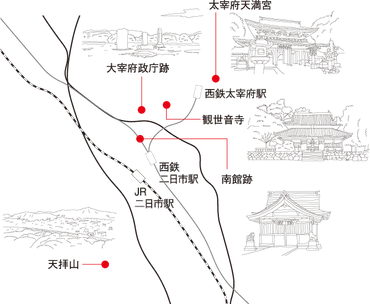

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、基山町の7つの地域にその遺産が残っており、訪れることで当時の姿に思いを馳せることができます。

筑紫野市では、菅原道真が天に無実を訴えたと伝わる天拝山や、万葉集にも詠まれた次田温泉(二日市温泉)があります。

春日市では、海外の文物や技術に満ちていた奴国の王墓がある春日丘陵や、朝鮮半島の土木技術を活かした水城跡を見学できます。

大野城市では、水城跡や大野城跡、牛頸一帯の須恵器窯跡、善一田古墳群など、古代の風景を垣間見ることができます。

太宰府市では、東アジア交流の拠点として築かれた「西の都」の遺構である太宰府天満宮や観世音寺があります。

那珂川市では、養老4年(720年)に成立した『日本書紀』神功皇后紀に登場する裂田溝があり、豊かな穀倉地帯を支えていました。

宇美町では、万葉集にも詠まれた宇美八幡宮や、山麓に広がる山城跡があります。

基山町では、前代の要塞を活かした基肄城跡があります。

「西の都」の豊かな歴史と文化を巡り、古代の国際交流都市の壮大なストーリーを感じてみてください。

わあ、すごいですね! 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、宇美町、基山町と、多くの地域に「西の都」の遺産が残っているんですね! ぜひ行ってみたいと思います。

大宰府:東アジアとの交流拠点

古代日本の「西の都」、太宰府の役割は?

東アジアとの交流拠点

大宰府は、東アジアとの交流拠点として、様々な文化が行き交っていたんですね。

✅ 唐の都「長安」をモデルに造られた平城京のように、大宰府も「西の都」として整備され、外国からの使節を饗応する国際都市として発展した。

✅ 大宰府は、筑紫館(鴻臚館)から大宰府政庁に至るまでの道筋、政庁、客館など、外国使節にふさわしい施設や儀礼が整えられ、唐文化の影響を受けた華やかな文化が育まれた。

✅ 大宰府には、海外から伝わった文化や文物、人々が集まり、新しい文化が生まれ、日本の文化発展に貢献した。現在でも、大宰府市内で見られる遺跡や博物館、寺院などに、当時の様子が見て取れる。

さらに読む ⇒日本遺産太宰府 古代日本の「西の都」~東アジアとの交流拠点~出典/画像元: https://www.dazaifu-japan-heritage.jp/intro/大宰府が、唐文化の影響を受けて発展したというお話、とても興味深いです。

太宰府は、古代日本の「西の都」として、東アジアとの交流拠点として重要な役割を果たしていました。

1300年前、唐王朝が世界帝国として繁栄していた時代、日本は唐の文物・文化・政治システムを取り入れ、奈良時代を迎えます。

唐の都長安をモデルに、平城京と大宰府が建設されました。

大宰府は、碁盤目の街区、朱雀大路、官人子弟の教育機関、寺院、迎賓館など、宮都と同様の施設を備えた本格的な都城でした。

外国使節や商人が往来し、舶来の品々が行き交う国際都市として発展しました。

大宰府は、外国使節を迎え、外交・交易を行う拠点でもありました。

筑紫館(鴻臚館)から大宰府政庁まで、官道が整備され、使節は客館に滞在し、外交儀礼や饗宴が行われました。

大宰府は、文化交流の拠点でもあり、鑑真、空海、最澄などの知識人が滞在し、新しい文化が流入、集積していきました。

小野篁は、大宰鴻臚館で唐人と漢詩を唱和し交流を深め、万葉歌人たちは筑紫の風景に心を寄せて和歌を詠みました。

観世音寺は、天智天皇の発願により、唐で玄宗皇帝から袈裟を直接賜った玄昉が落慶法要を営んだ官寺であり、多くの文化・文物が集まったことを物語っています。

太宰府は、古代国家が威信をかけて築いた「西の都」として、東アジアと日本の橋渡し役を果たし、文化交流の中心地として発展したのです。

なるほど、大宰府は、外国使節を迎え、外交・交易を行う拠点だったんですね! 筑紫館(鴻臚館)から大宰府政庁まで、官道が整備されていたなんて、当時の大宰府の賑わいを想像できます。

大宰府:文化交流の盛んな国際都市

大宰府はどのように発展した?

唐の文化を取り入れた西の都

令和の時代でも、古代の人々と心を通じさせる旅ができるなんて、素敵ですね。

公開日:2023/05/26

✅ この記事は、令和の時代における「令和を感じる旅」として、万葉集の舞台である大宰府を訪れ、古代の人々と心を通じさせる旅を提案しています。

✅ 特に、大宰府は、古代日本の「西の都」として、東アジアとの交流拠点としての役割を果たしており、水城や大野城といった防衛施設、大宰府政庁跡、観世音寺、戒壇院、太宰府天満宮など、多くの文化財を有する「歴史とみどり豊かな文化のまち」であることを紹介しています。

✅ また、大宰府における「梅花宴」や、外国使節を迎え、国家による外交・交易が盛んに行われていたことなど、大宰府が文化的交流の拠点であったことを強調しています。

さらに読む ⇒【公式】日本遺産検定出典/画像元: https://nihonisankentei.com/kyusyu/fukuokadazaihureiwatenkyo/大宰府は、本当に国際的な文化交流の拠点だったんですね。

唐の都・長安をモデルに造られた平城京と同じように、大宰府も都のような都市計画で整備されました。

唐の文化や制度を取り入れた大宰府は、外国使節を迎え、外交を行う「西の都」として発展しました。

百済の都を模した要塞を囲むように、政庁や朱雀大路が整備され、博多湾岸の筑紫館(鴻臚館)から大宰府の客館へと続く外交の舞台が形成されました。

交易や文化交流が盛んに行われ、外国からの使節をもてなすための文化人や技能者が集まり、新しい文化が育まれたのです。

梅の花を愛でながら和歌を披露する文化も、大宰府で生まれたと言われています。

大宰府は、国際的な交流拠点として、日本各地や海外から人々が集まり、様々な文化や文物が出入りする国際都市として栄えました。

大宰府は、外国からの使節をもてなすための文化人や技能者が集まり、新しい文化が育まれたんですね。 梅の花を愛でながら和歌を披露するなんて、優雅な文化ですね。

「西の都」の日本遺産認定取り消し

「西の都」日本遺産認定が取り消しに?なぜ?

活性化計画不備のため

日本遺産の認定基準が厳格化されたんですね。

✅ 文化庁は「日本遺産」制度において、認定の基準を厳格化し、点数評価による見直しを実施しました。

✅ その結果、福岡県の「古代日本の『西の都』」が認定から外れ、新たに北海道の「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」が認定されました。

✅ 今回の見直しでは、観光事業化や普及啓発など7つの指標に基づいて評価が行われ、認定から外れた「古代日本の『西の都』」は、ストーリーの浸透不足や住民の認知度が低い点が課題として指摘されました。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/d2e9831a772cbd58309ff745b0e949660a79aa27日本遺産の認定取り消しは、初めてのことなんですね。

文化庁は、福岡県と佐賀県の文化財で構成された「古代日本の『西の都』」の日本遺産認定を、地域活性化の取り組みの改善不足を理由に取り消しました。

これは、2015年の制度開始以来初めての認定取り消しです。

文化庁は、地域活性化計画の不備を指摘し、3年前から改善を求めていましたが、十分な成果が見られなかったため、認定を取消し、候補地域に格下げしました。

今後は、2026年度以降に日本遺産への再申請が可能となります。

今回の決定は、日本遺産制度の厳格な運用を示すものであり、地域活性化に向けた取り組みの重要性を再認識させるとともに、今後の日本遺産の選定基準や評価方法について議論を促す可能性があります。

「古代日本の『西の都』」が日本遺産から外れてしまったのは残念ですが、今後、改善されてまた認定されることを期待しています。

太宰府市の歴史と文化

太宰府市は何と呼ばれ栄えていた?

大君の遠の朝廷

大宰府は、古代日本の外交・軍事拠点として重要な役割を果たしたんですね。

✅ 「西の都」大宰府は、古代日本における外交・軍事拠点として東アジア諸国との交流の中心地であり、文化・宗教などの交流を通じて国際色豊かな時代を築きました。

✅ 大宰府は、唐の文化を取り入れ、碁盤目の街区や水城などの軍事施設を整備し、外国使節をもてなす客館や政庁を備えた都市機能を有していました。

✅ 大宰府は、知識人や僧侶の滞在も促し、観世音寺などの寺院や、万葉集に歌われた次田温泉などの文化施設も発展させ、先進文化の集積地となりました。

さらに読む ⇒【公式】福岡県の観光/旅行情報サイト「クロスロードふくおか」出典/画像元: https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/nishinomiyako大宰府は、唐の文化を取り入れながら、独自の文化を築き上げていったんですね。

太宰府市は、日本遺産「古代日本の「西の都」~東アジアとの交流拠点~」に認定されています。

1300年前、太宰府は「大君の遠の朝廷」と呼ばれ、天下の一都会として栄えました。

古代・中世を通して、日本の宮都や海外から先進文化がもたらされ、豊かな歴史を育んできました。

太宰府市の歴史を物語る有形・無形の文化財とともに、そのストーリーをお楽しみください。

大宰府が、日本の宮都や海外から先進文化をもたらされ、豊かな歴史を育んできたとは知りませんでした。ぜひ、太宰府市を訪れて、歴史を感じてみたいと思います。

このように、大宰府は、古代日本の「西の都」として、東アジアとの交流拠点として重要な役割を果たしたことが分かりましたね。

💡 大宰府は、古代日本の「西の都」として、東アジアとの交流拠点としての役割を果たした。

💡 大宰府は、唐文化の影響を受けた華やかな文化が育まれた。

💡 現在でも、大宰府市内で見られる遺跡や博物館、寺院などに、当時の様子が見て取れる。