桓武天皇の改革と地方行政の監視体制とは?(律令制、勘解由使、按察使)地方行政の監視と改革:桓武天皇の功績

7~8世紀、律令制下の日本で地方行政の闇を暴け! 桓武天皇による改革の核心、勘解由使と按察使。国司の不正を取り締まる勘解由使、地方を監視する按察使。その役割と変遷を追うことで、地方行政の歴史と中央集権化の道筋が見えてくる! 透明性の確保を目指した改革は、現代にも通じる教訓を含んでいる。

💡 桓武天皇は、平安京遷都や蝦夷征伐など、様々な政策を通して日本の歴史に大きな影響を与えました。

💡 律令制の再編により、農民の負担軽減を図り、地方行政の安定化を目指しました。

💡 勘解由使の設置は、国司の不正を防ぎ、地方行政の透明性を高めるために重要な役割を果たしました。

さて、ここからは桓武天皇による地方行政改革について詳しく掘り下げていきます。

律令制の見直し、勘解由使の設置、そして按察使の制度など、興味深い内容が盛りだくさんです。

新時代の幕開け:桓武天皇の改革と地方行政の監視

桓武天皇は何のため勘解由使を設置した?

国司の不正を監視するため。

桓武天皇は、平安時代最初の天皇として知られ、奈良時代の混乱を収束させるため、政治改革を断行しました。

律令制の見直しを中心に、蝦夷征伐など、様々な政策に取り組みました。

公開日:2020/10/25

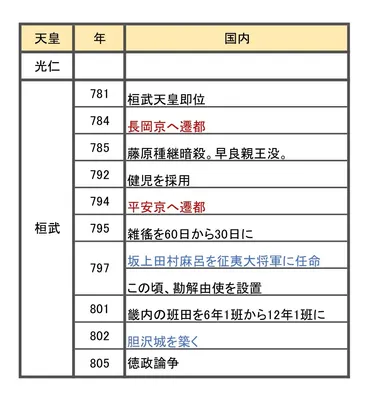

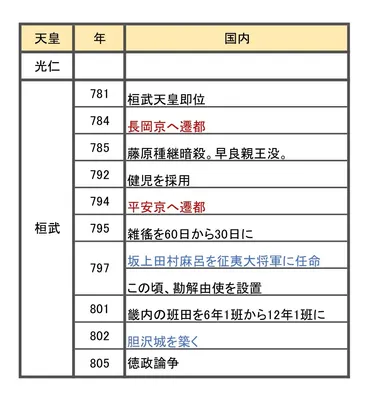

✅ 桓武天皇は、平安時代の最初の天皇であり、政治改革を多く行った。特に、律令制の見直しと蝦夷討伐が主な政策である。

✅ 桓武天皇は、奈良時代の混乱を収拾するため、2度の遷都を行った。最初は長岡京、その後、早良親王の怨霊を鎮めるために平安京に遷都した。

✅ 桓武天皇は、農民の負担を軽減するため律令制を見直し、兵役の見直しなどを行った。これが主な政治改革であった。

さらに読む ⇒高校日本史攻略の部屋出典/画像元: https://nihonshi0.hatenablog.com/entry/2020/10/25/212842桓武天皇は、奈良時代の反省を踏まえ、農民の負担軽減や地方行政の安定化に注力しました。

都の移転なども含め、革新的な政策によって新たな時代を切り開いたと言えるでしょう。

7世紀末から8世紀にかけて、日本の国家体制は律令制に基づき運営されていました。

しかし、地方政治を担う国司は、過剰な税の徴収や不正行為を行い、民衆を苦しめていました。

このような状況を打破するため、桓武天皇は律令制の立て直しを図り、地方行政の監視体制を強化しました。

その一環として設置されたのが、国司の交代時の不正を監視する勘解由使です。

桓武天皇は、長岡京への遷都を経て、さらに平安京へと都を移し、政治の中心を移しました。

これは、新しい時代の到来を告げると共に、寺院の影響力が強かった平城京からの脱却を目指すものでした。

桓武天皇の改革は、現代の行政にも通じるものがありますね。地方の監視体制を強化し、不正を正す姿勢は、現代のコンプライアンスに通じるものがあります。

地方を統べる目:按察使の登場と役割の変遷

奈良時代の按察使、主な役割は?

治安維持と賊徒監視でした。

この記事では、地方行政を監督する役割を担った按察使の登場とその役割の変化について解説します。

唐の制度を手本とした按察使の制度は、日本の歴史の中でどのように機能し、そして変化していったのでしょうか。

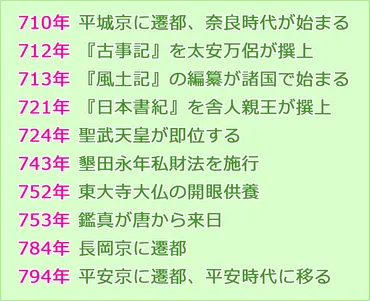

✅ この記事は、奈良時代における「遣唐使」の派遣と、その背景にある日本の政治的・文化的な状況について述べています。

✅ 遣唐使の派遣は、7世紀末から8世紀にかけて活発に行われ、710年から794年の間に84回の派遣があったとされています。

✅ 遣唐使がもたらした情報や技術は、日本の政治や文化に大きな影響を与え、特にその影響を受けた人物や出来事も紹介されています。

さらに読む ⇒j܂Ƃ.net出典/画像元: https://rekishi-memo.net/narajidai/nenpyou.html按察使は、地方行政の監視役として設置されましたが、その役割は時代とともに変化しました。

初期には重要な役割を果たしましたが、次第に形骸化していく過程は興味深いですね。

奈良時代には、地方行政を監督するための令外官として按察使が設置されました。

唐の地方監察制度を手本とし、養老3年(719年)に導入された按察使は、数か国の国司の行政を監視する役割を担いました。

彼らの主な職務は、巡回による治安維持と賊徒の動向監視でした。

初期の按察使は重要な役割を果たし、特に陸奥国の按察使殺害事件への対応など、その存在感を示しました。

しかし、時代が下るにつれてその役割は限定され、平安時代には大納言などとの兼任が進み、実質的な機能を失っていきました。

按察使って、まるで現代の監査役みたいですね! 地方の不正を取り締まる役割だったんですね。

次のページを読む ⇒

桓武天皇が設けた勘解由使と按察使。国司交代の不正を監視し、律令制を支えた。地方行政の透明性を高めた歴史的変遷を解説。