平安時代の官僚制度『勘解由使(かげゆし)』とは?その役割と現代への影響を探る?桓武天皇の改革と、地方行政を支えた勘解由使

平安時代の「勘解由使」は、地方官僚の不正を監視し、安定した政治を目指した役職。国司の交代時に提出される書類を監査し、不正があれば告発。桓武天皇の政策として始まり、時代と共に変化しながらも、地方行政の質を向上させた。現代にも通じる不正抑制の教訓と、苗字「勘解由小路」の由来も明らかに。歴史が教えてくれる、公正な社会の在り方とは?

💡 勘解由使は、国司の不正を監視し、地方行政の秩序を維持するために設置された。

💡 勘解由使は、国司の交代時に提出される解由状を監査し、不正があれば不与解由状を発行した。

💡 勘解由使は、桓武天皇の改革の一環として始まり、その役割は時代と共に変化した。

本日は、平安時代に活躍した官僚制度、勘解由使について詳しく見ていきましょう。

平安時代の政治体制や、その役割について解説していきます。

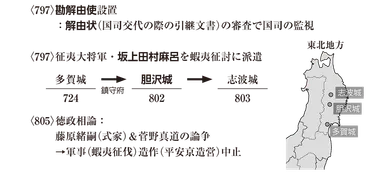

桓武天皇の改革と勘解由使の誕生

桓武天皇は何のために勘解由使を設置した?

官吏の不正を監視し、地方政治安定のため。

桓武天皇は、政治改革の一環として、地方政治の安定と民衆の負担軽減を目指しました。

この改革の中で、勘解由使という役職が誕生します。

まずは桓武天皇の行った改革と、勘解由使設置の背景を見ていきましょう。

✅ 桓武天皇は、平城京から長岡京、そして平安京へと遷都を行い、政治への寺院の影響力を弱め、民衆負担を軽減するための政策を実施しました。

✅ 桓武天皇は、軍団制を廃止し健児の制を導入、雑徭の削減、公出挙の利息軽減、班田の期限延長など、民衆の負担軽減策を実施しました。

✅ 蝦夷征討のため坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命し、東北地方支配の拠点を整備しましたが、蝦夷討伐と平安京造営の費用負担を巡り、徳政相論が起こり、最終的に中止になりました。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-12394/lessons-12556/桓武天皇の改革は、地方政治の安定と民衆の負担軽減を目指したものでした。

しかし、蝦夷征討や平安京造営の費用負担を巡り、様々な問題が起こりました。

この時代背景が、勘解由使設置へと繋がっていきます。

平安時代、桓武天皇は地方政治の安定と財源確保を目指し、様々な政策を打ち出しました。

その一環として、797年に設置されたのが、国司などの官吏交代時の不正を監視する役職である勘解由使(かげゆし)です。

桓武天皇は、長岡京と平安京への二度の遷都を行い、蝦夷討伐のための財源確保も行いました。

これらの政策は、天武天皇系の血族との差別化と、寺院の影響力の排除も意図していました。

なるほど、桓武天皇の時代に、既に地方政治の腐敗という問題があったんですね。蝦夷征討や遷都など、大規模な事業を行う中で、民衆の負担が増大し、不正が横行するようになったと。興味深いです!

解由状監査と地方行政の課題

勘解由使は何のため?国司の不正を暴く監査役?

解由状監査で、国司の不正をチェック!

勘解由使は、国司の不正を監視し、地方行政の秩序を守るために重要な役割を果たしました。

具体的にどのような業務を行っていたのでしょうか。

解由状の監査や、不与解由状の発行について解説していきます。

公開日:2024/01/03

✅ 勘解由使は、平安時代に国司の交代時に不正がないかを監視するために桓武天皇が設置した役職で、解由状の発行を通じて円滑な交代を促しました。

✅ 勘解由使が設置された主な理由は、国司による地方政治の腐敗が深刻化し、過剰な税の徴収など民衆を苦しめる不正が横行していたため、これを改善し財源を確保するためでした。

✅ 桓武天皇は勘解由使の設置に加え、長岡京から平安京への二度の遷都を行い、新しい政治体制をアピールするとともに、蝦夷討伐などの事業を推進しました。

さらに読む ⇒HugKum(はぐくむ) | 小学館が運営する乳幼児~小学生ママ・パパのための育児情報メディア出典/画像元: https://hugkum.sho.jp/545969勘解由使は、国司の不正を監視し、地方行政の秩序を維持するために重要な役割を果たしました。

解由状監査を通じて、不正を抑制し、財源の確保に貢献した点は評価できます。

しかし、その役割は時代とともに変化していきました。

勘解由使の主な役割は、国司が交代する際に提出する書類「解由状」を監査することでした。

国司は地方行政の責任者として大きな権力と責任を担い、税の徴収を通じて朝廷に貢献していました。

しかし、朝廷からの給料が支払われない中で、彼らは租の稲を農民に高利で貸し付ける「出挙」を行い、そこから得られる利息分を収入源とするなど、不正も横行していました。

勘解由使は、この解由状を監査し、不正があれば「不与解由状」を発行して報告することで、国司の不正を抑制し、地方行政の秩序を維持しました。

問題のない場合は解由状が交付されました。

国司の不正って、現代の企業とかでも似たような問題がありますよね。解由状の監査とか、今でいうコンプライアンスみたいなものでしょうか。歴史って、現代にも通じる問題が多いんですね。

次のページを読む ⇒

国司の不正を暴け! 勘解由使は、地方行政を支えた監査役。時代と共に消えたが、現代にも通じる教訓が。苗字の由来も紹介。