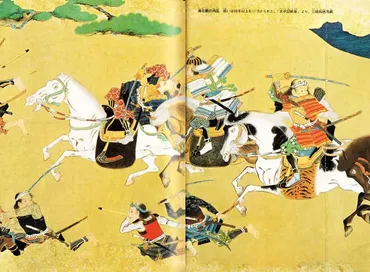

室町幕府の内紛劇:観応の擾乱とは?足利尊氏、足利直義、高師直、室町幕府の激動を描く(?)室町幕府を揺るがした兄弟喧嘩と内乱:足利尊氏と足利直義、高師直の運命

室町幕府を揺るがした足利尊氏・直義兄弟と高師直の激しい権力闘争!武士のカリスマ尊氏と、理想を追う直義。幕府の安定を築いた高師直だが、兄弟対立に巻き込まれ、観応の擾乱へ。複雑な思惑が絡み合い、内乱は拡大。最後に勝利したのは誰か?激動の室町時代を描く歴史ドラマ!

南朝との連携と内乱の拡大

足利直義と高師直、対立の根本原因は?

政治思想の違いと武士団の分断。

内乱は、南朝との連携という新たな局面を迎え、さらに複雑化します。

直義は南朝に接近し、尊氏に対抗しようとします。

この章では、内乱の拡大と、その背景にある思惑を探ります。

✅ 1984年に出版された小説が、作者の死後、50周年を迎え、様々な角度から再評価されている。

✅ 作品の登場人物の心情描写や、作品を通して描かれる人間の本質、そして作品が持つ普遍的なテーマについて言及されている。

✅ 作品における主要な要素である「V字」が様々な解釈を生み出し、読者の間で議論を呼んでいる様子が描かれている。

さらに読む ⇒kRqa̓S܂ނ出典/画像元: http://ktymtskz.my.coocan.jp/D/takauji0.htm足利直義が南朝と手を組むとは驚きです。

内乱がここまで複雑化するとは、当時の人々の政治的な駆け引きが想像できますね。

足利直義は、高師直の台頭を恐れ、排除しようとしましたが失敗し、幕府を追われました。

その後、直義は南朝に降伏し、逆クーデターを起こして尊氏軍を撃破するまでに至りました。

この内乱では、直義派は南朝軍を味方につけるなど、複雑な政治的駆け引きが繰り広げられました。

しかし、直義は鎌倉幕府のような復古的な政治を志向し、高師直は身分秩序を無視する実力主義的な思想を持つなど、両者の考えは相容れませんでした。

この対立は武士団を二分し、内乱は拡大の一途を辿りました。

南朝との連携は、まさに禁じ手を使ったような印象ですね。直義の目的は、幕府の体制を変えることだったのでしょうか?そのあたりをもう少し詳しく知りたいです。

内乱の終焉とその後:誰が勝者だったのか

室町幕府を揺るがした内乱、その結末は?

勝者不在、幕府の基盤を揺るがす結果に。

内乱は終息に向かいますが、その過程で多くの犠牲者が出ました。

この章では、内乱の終焉と、その後の室町幕府の行方、そして誰が勝者だったのかを検証します。

公開日:2023/08/24

✅ 足利尊氏は、鎌倉幕府を倒し建武政権を支えた後、後醍醐天皇と対立して室町幕府を開き初代征夷大将軍となった。

✅ 倒幕の功績で後醍醐天皇から一字を賜った尊氏は、弟・直義や腹心・師直の支えを得て覇業を成し遂げたが、その後の政権運営においては、弟・直義と執事・師直の対立が深まった。

✅ 尊氏は、源氏の正統としての自負を持ち、幕府再興を目指したが、建武政権と対立し、南北朝動乱を引き起こした。最終的には、征夷大将軍に任じられ、室町幕府を開き、幕府政治を再興した。

さらに読む ⇒世界の歴史まっぷ | 世界史用語を国・時代名・年代・カテゴリから検索出典/画像元: https://sekainorekisi.com/glossary/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%B0%8A%E6%B0%8F/内乱終結後も、室町幕府は安定せず、その後の展開も不安定だったんですね。

結局、誰も勝者とは言えない、悲しい結末だったのかもしれません。

高師直の死をもって一旦は収束に向かうものの、足利直義と足利義詮との不仲により再び引退し、その後、足利尊氏が南朝方の武将討伐に出陣した際、足利直義は京都を脱出し、北陸で挙兵するなど、対立の火種は残り、室町幕府の不安定さを露呈しました。

最終的に足利直義は毒殺され、内乱は終息に向かいますが、結局のところ、勝者は存在しませんでした。

この擾乱は、幕府内の権力闘争、派閥争い、そして様々な思惑が絡み合い、室町幕府の基盤を大きく揺るがす結果となりました。

内乱の終結後も、幕府は一枚岩ではなかったのですね。権力闘争は、本当に恐ろしいですね。

観応の時代:足利直義という人物

足利直義、尊氏の弟、その実力とは?幕府をどう動かした?

政務を担い、実質的な最高権力者だった可能性も。

足利直義という人物に焦点を当て、彼の政治的役割と、観応の擾乱における彼の行動を詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/11/26

✅ 足利尊氏と足利直義の兄弟は、室町幕府の実権を巡って対立し、観応の擾乱と呼ばれる内紛を起こした。

✅ 直義は兄を補佐して政治を行い、法や文書を重んじる理性的な人物であったが、高師直との対立が深まった。

✅ 尊氏は軍事指揮や恩賞を担当し、直義は裁判や行政を担う二頭政治を行っていたが、重臣たちの派閥争いと価値観の違いから対立が激化した。

さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/middle/2024/11/26/43491足利直義は、政治に非常に長けた人物だったことが分かりますね。

高師直との対立が、彼の運命を大きく変えたことは、非常に残念です。

足利直義は、足利尊氏の弟であり、建武の新政において重要な役割を果たした人物です。

彼は政治的能力に優れ、兄の尊氏が軍事を担当する一方で、政務を担い、実質的な幕府の最高権力者であった可能性も指摘されています。

また、近年の研究では、足利直義の肖像画とされるものが研究されています。

観応の擾乱は、足利尊氏と直義の対立に高師直が絡み、結果的に室町幕府のその後のあり方に大きな影響を与えました。

高師直は執事として幕府の政治機構を整備し、恩賞の分配を通じて幕府の求心力維持にも尽力しましたが、最終的には内乱の中で非業の死を遂げ、その功績は『太平記』における悪評と実像との比較を通じて多角的に考察されています。

足利直義は、兄である尊氏を支えるために、非常に献身的に尽くしていたんですね。肖像画が残っているというのも興味深いです。

観応の擾乱は、室町幕府の初期における権力闘争の象徴であり、その後の歴史に大きな影響を与えました。

登場人物たちの複雑な思惑が絡み合い、内乱は拡大していきました。

💡 足利尊氏と直義の二頭政治は、幕府の基盤を築く上で重要な役割を果たしました。

💡 高師直の台頭と足利直義の対立が、内乱の火種となりました。

💡 観応の擾乱は、複雑な内乱であり、誰も真の勝者とは言えませんでした。