村上海賊とは?海賊衆の活躍と終焉、瀬戸内海の歴史を紐解く!(村上水軍、戦国時代、海賊)瀬戸内海を制した海の武士団!村上海賊の知られざる実像

瀬戸内海を制した海の武士団、村上海賊。室町から戦国時代、因島・能島・来島の三家は、毛利水軍の中核として活躍し、織田信長の水軍を撃破。潮流を利用した戦術や独自兵器で海を支配。豊臣秀吉の海賊停止令により解体されるまで、彼らは交易を守り、権力と対峙し、激動の時代を生き抜いた。海賊のロマンが今、蘇る。

💡 村上海賊は、瀬戸内海を拠点に活動した海賊衆の総称で、能島村上氏、来島村上氏、因島村上氏などから構成されています。

💡 彼らは、海賊行為だけでなく、水先案内や交易など、様々な活動を行い、瀬戸内海の海上交通を支える存在でした。

💡 戦国時代には、毛利氏に仕え、海賊としての優れた技術を駆使して活躍しましたが、豊臣秀吉の海賊停止令により終焉を迎えました。

さて、本日は瀬戸内海を舞台に活躍した村上海賊について、彼らの黎明期から終焉までを掘り下げてご紹介いたします。

瀬戸内海を駆ける海の武士団:村上海賊の黎明と台頭

瀬戸内海の海賊「村上海賊」最強の理由は?

武吉と通総が「日本最高」と評されたから。

村上海賊の歴史は、室町時代に遡ります。

彼らは瀬戸内海を拠点とし、海賊衆として活動を開始しました。

彼らの生業や、勢力背景について見ていきましょう。

✅ 文禄・慶長の役において活躍した村上水軍は、能島・来島・因島の三氏からなり、海賊衆として瀬戸内海で活動し、通行税を資金源としていた。

✅ 村上水軍は、毛利氏や織田氏などに仕え、来島村上氏はのちに大名となり脱海賊に成功したが、三氏は緩い同盟関係で、河野氏を精神的支柱としていた。

✅ 本記事では、村上水軍の概要、瀬戸内海の地図、そして彼らの精神的支柱であった河野氏について解説し、海賊たちの王としての河野氏の存在を考察している。

さらに読む ⇒戦国サプリメント 戦国未満出典/画像元: https://sengokumiman.com/murakamisuigun.html村上水軍は、瀬戸内海という地理的特性を活かし、海賊衆として独自の活動を展開していました。

彼らの活動は、単なる海賊行為だけでなく、多様な生業と結びついていたことが興味深いですね。

室町時代から戦国時代にかけて、瀬戸内海を舞台に活躍した村上海賊は、因島、能島、来島の三家から構成され、その活動は多岐に渡りました。

彼らは漁業や通行料の徴収、水先案内といった生業を通じて、瀬戸内海の海上交通の安全を確保し、経済的な基盤を築きました。

彼らの祖は、伊勢国司・北畠氏をルーツとし、南北朝時代にすでに水軍としての基盤を確立していました。

特に能島村上氏の武吉と来島村上氏の通総は、宣教師ルイス・フロイスから「日本最高の海賊」と評されるほどの存在となり、その名声は海を越えて知れ渡りました。

彼らは、地域社会を基盤としながら、時代の流れを読み、警固衆としての側面と、領土的野心を持つ在地領主としての側面を併せ持ち、その柔軟な姿勢で勢力を拡大していきました。

しかし、その勢力拡大は、時の権力者たちとの関係を複雑化させ、彼らの運命を大きく左右することになります。

なるほど、村上水軍は単なる海賊ではなく、さまざまな側面を持っていたんですね。河野氏との関係性も気になります。もっと詳しく知りたいです!

戦略と戦術:村上海賊の海戦術と毛利氏との盟約

村上海賊、瀬戸内海の覇者!強さの秘訣は?

機動戦術と毛利氏との連携、そして地理的特性の活用。

村上海賊は、海戦術にも長けており、毛利氏との連携を通じて、その力を大きく発揮しました。

厳島の戦いにおける活躍など、具体的なエピソードを見ていきましょう。

✅ 村上水軍は、瀬戸内海を拠点とし、因島、能島、来島の三家がそれぞれ海賊衆を率いていました。彼らは戦国時代には毛利氏などの味方として活躍し、海からの攻撃で勝敗を左右することもありました。

✅ 村上水軍は、ルイス・フロイスからは「日本最大の海賊」と恐れられましたが、実際には、海峡を通る船の安全を確保する「水先案内人」や「ボディーガード」としての顔も持っていました。

✅ 1555年の厳島の戦いでは、毛利元就が村上水軍を味方につけたことにより、陶晴賢率いる陶軍に勝利しました。村上水軍は、毛利氏と陶氏の両方から味方になるよう要請を受けましたが、最終的に毛利氏に加勢しました。

さらに読む ⇒THE GATE | Japan Travel出典/画像元: https://thegate12.com/jp/article/494村上水軍の戦術は、瀬戸内海の地理的条件を最大限に活かしたもので、非常に興味深いですね。

特に、毛利氏との関係性が、彼らの運命を大きく左右したことが印象的です。

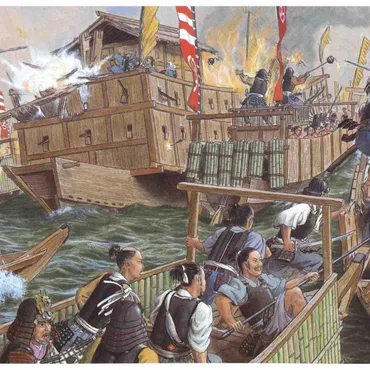

村上海賊は、関船や小早といった小型船を駆使し、機動戦術を得意としました。

その戦術は、潮流を利用した奇襲や、焙烙火矢などの独自兵器を用いたもので、瀬戸内海の地理的特性を最大限に活かしたものでした。

彼らは、河野氏の重臣でありながらも、状況に応じて味方を変える柔軟性を示し、戦国大名の対立が激化する中で、自らの生き残りを模索しました。

毛利氏との関係は深く、毛利元就の勢力拡大において、瀬戸内海の制海権確保が重要となると、村上海賊は毛利水軍の中核として活躍しました。

厳島の戦いでは、陶晴賢軍を奇襲し勝利に貢献し、毛利氏が中国地方の覇権を確立する上で重要な役割を果たしました。

また、第一次木津川口の戦いでは、織田信長の水軍を撃破し、毛利方の制海権を守り抜きました。

村上三家それぞれは、独自の組織と兵力を持ち、因島家は陸軍的性格が強く領土拡張に注力し、能島家は海戦に特化、来島家も毛利氏との関係の中で自立的な姿勢を保ちました。

厳島の戦いでの活躍は、教科書で習いました!改めて聞くと、村上海賊の凄さがよく分かります。関船とか、小早とか、名前もかっこいいですよね!

次のページを読む ⇒

戦国時代の海の武士団、村上海賊! 瀬戸内海を制した彼らの戦術と交易、そして激動の時代を生き抜く姿を描く。海賊のロマン、ここにあり!