日本被団協、ノーベル平和賞受賞! 核兵器廃絶への挑戦とは?核のない世界への願い!!

広島・長崎の原爆投下から70年。被爆者の苦しみを語り継ぎ、核兵器廃絶を訴え続ける日本被団協が、2024年ノーベル平和賞受賞!核兵器のない世界への願いを世界へ届け、人類の未来を照らします。

💡 日本被団協は、被爆者の団体として、核兵器廃絶を目指し活動しています。

💡 2024年には、ノーベル平和賞を受賞しました。

💡 被爆者たちの悲劇を語り継ぎ、核兵器のない世界の実現を訴えています。

それでは、最初の章へと進みましょう。

日本被団協の歴史と活動

日本被団協の核兵器廃絶運動、最大の成果は?

核兵器禁止条約採択

日本被団協の歴史と活動について詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/10/22

✅ 2024年のノーベル平和賞は、広島と長崎の被爆者を代表する日本の草の根団体「日本被団協」に授与された。

✅ この賞は、核兵器の非合法化を求める数十年にわたるキャンペーンと、1945年に投下された2発の原子爆弾がもたらした悲惨な被害についての感動的な記述を称えるものである。

✅ 日本被団協は、核兵器の恐ろしさを世界に訴え、核兵器廃絶を求める運動を続けてきた功績が認められた。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://inpsjapan.com/news/politic-conflict-peace/nihon-hidankyo-wins-2024-nobel-peace-prize-amplifying-hibakusha-s-call-for-nuclear-abolition/被爆者の方々の苦しみと、平和への願いが伝わってくるお話ですね。

1945年の広島・長崎への原爆投下以降、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は被爆者支援と核兵器廃絶運動を精力的に展開してきました。

1956年に結成され、原爆医療法の施行、原爆特別措置法の制定、被爆者援護法の制定など、被爆者の生活と健康を守るための法的基盤を築きました。

国際的な舞台でも、国連での演説や署名活動などを通じて核兵器廃絶を訴え、2017年には国連による核兵器禁止条約の採択に貢献しました。

2017年にはICANがノーベル平和賞を受賞し、2024年には日本被団協が同賞を受賞しました。

これらの活動は、被爆者が経験した悲劇を後世に伝え、核兵器のない世界の実現に向けた取り組みを世界に広げていくためのものです。

まさに、被爆の実相を世界に訴え続けてきた、日本被団協の功績は大きいですね!

日本被団協のノーベル平和賞受賞

2024年のノーベル平和賞は誰に?

日本被団協

日本被団協の受賞は、核兵器廃絶に向けた大きな一歩となるでしょう。

公開日:2024/10/11

✅ 2024年のノーベル平和賞は、核兵器廃絶を訴えてきた活動を評価され、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与されました。

✅ 授賞理由は、被爆者の証言を通じた草の根運動が、「核兵器は二度と使われてはならない」という「核のタブー」の成立に大きく貢献したことです。

✅ 委員会は、核兵器の危険性と、世界における核のタブーが危機にさらされている現状を改めて強調し、日本被団協の活動が、核兵器廃絶への意識を高める上で重要な役割を果たしていることを称えました。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/articles/ckgnp02v5r0o被爆者の方々の証言は、核兵器の恐ろしさと、平和の大切さを改めて気づかせてくれます。

2024年のノーベル平和賞は、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与されました。

授賞理由は、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴え、世界に核兵器の危険性を訴えてきた活動です。

ノルウェー・ノーベル委員会は、被爆者の証言が、核兵器の使用は道徳的に許されないという「核のタブー」の成立に大きく貢献したと評価しました。

また、日本被団協の活動は、核兵器の拡散と使用に反対する動きを広げ、核兵器のない世界の実現に大きく貢献していると述べました。

委員長は、核兵器は人類が今まで見たことのない最も破壊的な兵器であり、現在も核のタブーが圧力にさらされていることを懸念しています。

日本被団協は、多くの被爆者証言を記録し、世界に核兵器の危険性を訴え続け、核のタブーを維持する役割を果たしているとして、その活動を高く評価しました。

被爆者の方々の声は、核兵器廃絶への強い意志を感じますね!

授賞式と国際的な反響

被団協のノーベル平和賞受賞で何が訴えられた?

核兵器廃絶

授賞式での演説は、世界中の人々に核兵器の脅威を訴える力強いものでした。

公開日:2025/01/09

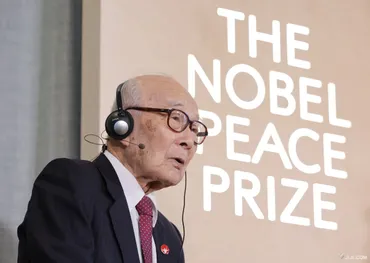

✅ 田中熙巳さんは、日本被団協代表委員としてノーベル平和賞授賞式で演説を行い、核兵器廃絶に向けた運動を継続していく決意を表明しました。

✅ 演説では、核兵器は人類と共存させてはならないという強いメッセージが込められており、被爆者たちの苦しみと核兵器の脅威を世界に訴えました。

✅ また、日本政府に対して、戦争の被害は国民が受忍しなければならないという主張に抗い、原爆被害は戦争を開始し遂行した国によって償われなければならないという運動を続けていくことを表明しました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241210/k00/00m/040/267000c国際的な反響も大きく、日本被団協の活動は世界に大きな影響を与えていると感じます。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞し、代表団がノルウェー・オスロで授賞式に参加した。

授賞式では、田中熙巳さん、児玉三智子さん、林田光弘さんらが被爆体験を証言し、核兵器廃絶を訴えた。

また、高校生平和大使がオスロ国際平和研究所の所長と面会し、核廃絶への活動をアピールした。

田中さんはノルウェー首相との面会で、日本の核兵器廃絶への姿勢が消極的な現状を「恥ずかしい」と述べ、日本政府に核廃絶への強い決意を求めた。

国際原子力機関(IAEA)の事務局長も演説で被団協の受賞をたたえ、核兵器廃絶への国際的な取り組みの重要性を強調した。

被爆体験を語り、核兵器廃絶を訴える姿は、感動的ですね。

核兵器の現実と脅威

核兵器廃絶運動の重要性を示す、田中熙巳さんの経験とは?

長崎被爆、家族5人喪失

核兵器の現実と脅威は、決して忘れてはいけないものです。

公開日:2024/12/09

✅ 日本被団協の田中熙巳代表委員は、ノーベル平和賞授賞式を前に、核兵器と人類は共存できないと世界に訴え、若い世代への核廃絶運動の継承を呼びかけました。

✅ 田中代表委員は自身の被爆体験を語り、核兵器の使用がもたらす悲惨さを改めて訴え、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器の使用が軽視されつつある現状への懸念を表明しました。

✅ 授賞は核廃絶に向けた活動への国際的な評価であり、核廃絶運動の推進、核兵器のない世界の構築への期待が高まりました。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2024120901096&g=soc核兵器がもたらす悲惨な状況を考えると、核兵器のない世界の実現に向けて、私たちも行動を起こさなければなりません。

1956年に結成された日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は、核兵器廃絶を訴え、その運動は『核のタブー』の形成に大きく貢献しました。

しかし、現在も1万2000発以上の核弾頭が存在し、そのうち4000発近くが即座に発射可能な状態にあります。

田中熙巳さんは、13歳の時に長崎で被爆し、家族5人を失った経験を語り、核兵器がもたらす悲惨な現実と、核兵器による人々の苦しみ、そして核兵器が依然として人類に脅威を与えている状況を訴えました。

さらに、核超大国のロシアによるウクライナ戦争での核の威嚇や、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃の中で核兵器の使用が言及されている現状に深い懸念を表明しました。

田中さんは、核兵器がもたらす非人道的な被害を再び繰り返さないために、核兵器廃絶の運動を続ける決意を表明しました。

核兵器のない世界の実現に向けた取り組みは、私たち一人ひとりの意識改革から始まると思います。

日本と海外における核廃絶への意識

被団協のノーベル平和賞受賞、世界でどれほど知られていた?

あまり知られていなかった

日本と海外における核廃絶への意識の違いは、興味深いですね。

✅ 日本原水爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞を受賞した。埼玉県内から代表委員の田中熙巳さん(92)と事務局次長の濵中紀子さん(80)が出席し、オスロで授賞式が行われた。

✅ 受賞の背景には、世界で核使用の危機が高まっている現実がある。日本政府は、被爆者を含む民間戦争被害者への国家補償を行っていない。被爆者は、原爆症や被爆者認定基準の狭められようとする国と訴訟を続けている。

✅ 田中さんは受賞演説で、日本政府の国家補償拒否を批判し、原爆で亡くなった死者に対する償いが全くされていないことを訴えた。しらさぎ会のメンバーは、受賞決定後、慰霊の碑を訪れ、受賞報告を行った。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/375991海外では、被爆の実相についての理解がまだ十分とは言えないのかもしれませんね。

2024年のノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の授賞式を取材した筆者は、現地で日本との温度差を感じた。

授賞式が行われたノルウェー・オスロでは、街全体でノーベルウィークを盛り上げていたものの、市民は受賞者である被団協について知らなかった。

街の人々に被団協の活動内容を説明しても、反応は「素晴らしい」とありきたりなもので、核兵器の脅威に対する意識の低さを感じた。

また、授賞式会場には日本のメディア関係者が多数いたが、現地の人々からは「何かあるのか?」と逆に尋ねられた。

これは、日本における核廃絶への強い関心と、海外における関心の薄さを示している。

戦後80年が経過し、被爆の実相を知る世代が減る中、被団協の活動は核廃絶への意識を高める重要な役割を担っているが、海外への発信の難しさを感じた。

日本政府の核廃絶に対する姿勢は、積極的に感じられません。

日本被団協の受賞は、核兵器廃絶への意識を高め、世界に平和を訴えるメッセージとなりました。

💡 日本被団協は、核兵器廃絶運動を精力的に展開してきました。

💡 2024年のノーベル平和賞は、被爆者たちの苦しみと、核兵器廃絶への願いを称えるものでした。

💡 日本被団協の受賞は、世界に核兵器の脅威を訴え、平和への意識を高める役割を果たしています。