大政奉還とは?徳川慶喜と明治維新への道を探る (大政奉還、徳川慶喜、明治維新?)徳川慶喜の大政奉還劇と、その後の人生

黒船来航から大政奉還へ。鎖国を解き放たれた日本は、不平等条約と国内の混乱に揺れる。徳川慶喜は政権返上を決断するが、そこには薩摩藩の思惑、自身の軍事力、そして内乱回避への苦悩があった。260年の幕府終焉、そして明治維新への道。「犠牲的観念の権化」徳川慶喜の真実とは?歴史の転換点を読み解く。

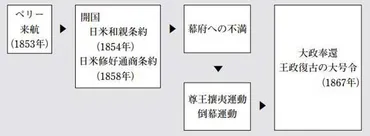

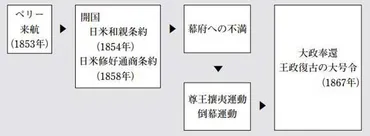

💡 1853年のペリー来航によって日本の鎖国体制が揺らぎ、開国へと向かう様子。

💡 徳川慶喜による大政奉還の背景と、その戦略的意図について解説。

💡 大政奉還後の慶喜の動向と、その後の明治維新への影響を考察。

それでは、徳川慶喜の大政奉還を中心に、幕末維新の動乱と、その後の慶喜の人生について見ていきましょう。

黒船来航と開国への道

黒船来航、何が日本を変えた?

鎖国終結、不平等条約、そして倒幕へ。

ペリー来航は、日本の社会に大きな衝撃を与え、開国へと舵を切らせました。

不平等条約の締結や経済の混乱は、尊王攘夷運動を活発化させ、幕府の権威を失墜させます。

✅ 1853年のペリー率いるアメリカ東インド艦隊の黒船来航は、日本の鎖国を終わらせ開国へと導き、幕末維新の動乱の始まりとなった。

✅ 幕府はアメリカとの日米和親条約や修好通商条約を締結し、横浜などの港を開港。しかし、不平等条約の締結や経済の混乱は、尊王攘夷運動を活発化させ、幕府の権威を失墜させた。

✅ ペリー来航は、幕府の政治体制に大きな動揺をもたらし、諸大名の対立や下級藩士による尊王攘夷運動を加速させ、最終的に約260年間続いた江戸幕府の滅亡へとつながった。

さらに読む ⇒日本食文化の醤油を知る出典/画像元: http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-18.html幕府は、開国を迫られる中で、不平等な条約を締結し、国内は混乱しました。

尊王攘夷運動の高まりは、幕府の権威を揺るがし、倒幕へと繋がる流れを作り出しました。

1853年のペリー率いるアメリカ艦隊の来航(黒船来航)は、日本の鎖国体制を揺るがし、その後の大政奉還へと繋がる重要な転換点となりました。

開国を迫られた幕府は、日米和親条約、そして不平等な日米修好通商条約を締結。

これにより、横浜など6港が開港し、日本の関税自主権は放棄されました。

この開国は、国内の物価上昇や品不足を引き起こし、不平等条約への不満が民衆の間に広がり、尊王攘夷運動へと発展。

幕府は、攘夷思想に対抗するため公武合体運動を進めますが、薩摩藩と長州藩は倒幕へと傾いていきます。

ペリー来航から大政奉還までの流れを簡潔にまとめられていて、とてもわかりやすかったです。特に、不平等条約が国内に与えた影響について、もう少し詳しく知りたいと思いました。

慶喜の苦悩と決断

慶喜公、大政奉還の真意は?徳川家存続のため?

薩摩藩を恐れ、内乱回避のためでした。

徳川慶喜は、武力衝突を回避し、幕府の存続を図るために大政奉還を行います。

しかし、薩摩藩や長州藩の倒幕の動きは止まらず、激動の時代へと突入していきます。

公開日:2019/05/28

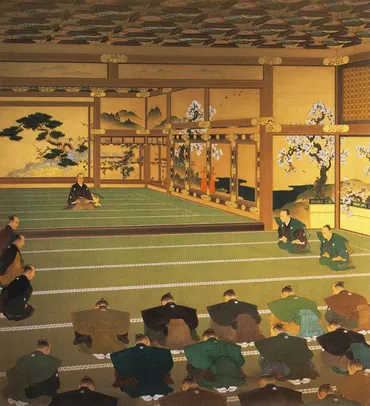

✅ 大政奉還は、徳川慶喜が天皇に政権を返上し、征夷大将軍職を辞した出来事で、倒幕派の武力討伐を回避し、幕府が政治的に生き残るための戦略でした。

✅ 坂本龍馬の提案した船中八策に基づき、大政奉還は行われました。これは、倒幕を目指す勢力の動きを鈍らせ、朝廷が政治に関与しない隙に幕府が影響力を維持しようとする狙いがありました。

✅ 倒幕派の台頭、特に長州藩と薩摩藩の同盟による武力衝突の危機が迫る中、徳川慶喜は大政奉還を行い、幕府は解体され政治の中心は朝廷へと移りました。しかし、その後の戊辰戦争へと繋がっていきます。

さらに読む ⇒3分でわかる坂本龍馬出典/画像元: https://ryoumahistory.com/koseki/taiseihokan.html慶喜の大政奉還は、内乱を避けるための苦渋の決断だったことがよくわかりました。

しかし、倒幕派の動きは止まらず、結果的に戊辰戦争へと繋がっていくのは、歴史の皮肉を感じます。

15代将軍徳川慶喜は、薩長同盟や諸外国の介入を恐れ、土佐藩の後藤象二郎と坂本龍馬の仲介を経て、1867年に朝廷に政権を返上する大政奉還に踏み切ります。

表向きは天皇中心の政治への回帰でしたが、慶喜は新政府内で主導権を握り、徳川家の存続を図ろうとしていました。

しかし、薩摩藩は武力倒幕を志向し、大政奉還を慶喜が受け入れない場合の口実として利用しようと画策。

慶喜は、薩摩藩の動向への警戒心と、自らの軍事力の弱さから、大政奉還を決断したと考えられます。

慶喜は、薩摩藩士による武力行使を恐れ、内乱を避けるための苦渋の選択だったと言えるでしょう。

徳川慶喜の苦悩が伝わってきました。坂本龍馬の存在も大きかったんですね。でも、大政奉還が、その後の混乱を招いたという解釈もあるんですね。

次のページを読む ⇒

江戸幕府終焉の鍵「大政奉還」。 徳川慶喜の決断と、その背景にある開国と倒幕の動き。 慶喜の真意を渋沢栄一が探る。明治維新への転換点を読み解く。