関ヶ原の戦いとは?(東軍vs西軍、家康と三成の対立、天下分け目の戦い?)日本史を変えた戦い:関ヶ原の戦いの全貌

1598年、豊臣秀吉の死後、天下を揺るがす権力闘争が勃発!徳川家康は秀吉の遺言を覆し、着々と天下取りへ。石田三成との対立、関ヶ原の戦いへと繋がる激しい駆け引き。家康の巧妙な戦略と、情報戦、そして小早川秀秋の寝返りが勝敗を分けた!「天下分け目の戦い」の真実が今、明らかに。歴史を変えた戦いの裏側から、学びの本質を紐解く!

💡 豊臣秀吉の死後、権力争いが激化。徳川家康と石田三成の対立が深まる。

💡 関ヶ原の戦いでは、東軍と西軍が激突。小早川秀秋の裏切りが勝敗を左右した。

💡 徳川家康の勝利により、江戸幕府が開かれ、日本の歴史が大きく変わった。

それでは、関ヶ原の戦いについて、五つの章に分けて詳しく見ていきましょう。

秀吉の遺志と家康の台頭

秀吉の死後、天下を狙ったのは誰? 権力拡大の策とは?

徳川家康。婚姻、知行操作で勢力拡大。

豊臣秀吉の死後、秀吉の遺言に従い合議制が敷かれましたが、徳川家康は次第に力をつけ、天下を狙い始めます。

五大老、五奉行の思惑が交錯する中、家康は着々と準備を進めていきました。

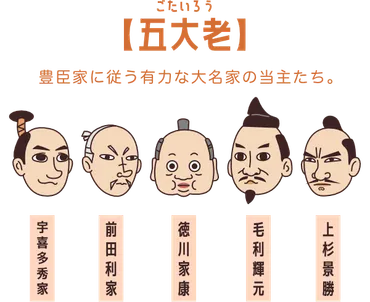

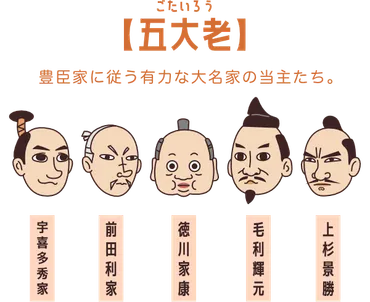

✅ 豊臣秀吉は、自身の死後も豊臣政権を維持するため、有力大名である五大老と直臣である五奉行による合議制を遺言として残した。

✅ 五大老は徳川家康を筆頭に、秀吉の遺言を守り、秀頼を支える役割を担い、家康を牽制(けんせい)するために、家康には京都に留まることや、伏見城に五奉行を配置する等の対策がとられた。

✅ 五大老の序列は徳川家康がトップで、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝と続き、秀吉は秀頼の後見を前田利家に依頼するなど、家康の力に対抗しようとした。

さらに読む ⇒戦国武将のハナシ|面白い逸話やエピソード「どんな人?何をした?」だから戦国武将はおもしろい出典/画像元: https://busho.fun/column/5elders5magistrate秀吉の死後、天下の行方は不透明になりましたね。

家康の勢力拡大を防ぐために様々な対策が取られたものの、結果的には家康が有利な状況になっていく様子がよく分かります。

1598年、豊臣秀吉の死は、天下を揺るがす争いの始まりを告げました。

秀吉は、幼い息子・秀頼を支えるため、五大老・五奉行という合議制を敷き、大名間の勢力均衡を図ろうとしました。

しかし、秀吉の遺言とは裏腹に、徳川家康は、その権力を着実に拡大していきます。

婚姻政策や知行の操作を通じて勢力を強め、五大老としての立場を利用し、着々と天下取りへの布石を打っていきました。

秀吉の遺言という形で合議制が敷かれたものの、家康の力はすでに抜きん出ていたという点が興味深いですね。歴史の流れを感じます。

石田三成の決起と対立の激化

石田三成が挙兵を決意した主な理由は?

家康の台頭と豊臣家への忠誠心。

家康の台頭を警戒した石田三成は、家康に対抗するため、様々な策を講じます。

その中で、上杉景勝の会津での行動が家康の疑念を招き、対立が表面化していきます。

このあたりから、関ヶ原の戦いへの流れが加速していきます。

公開日:2025/02/24

✅ 1600年1月、上杉景勝の使者が徳川家康に年賀の挨拶に訪れる。その後、会津での城築城や道路整備が家康の不審を招き、家康は上洛を促すが、直江兼続はこれを拒否する。

✅ 家康は、上杉景勝の謀反を疑い、直江兼続に詰問状を送る。これに対し、直江兼続は上洛の遅延は国の事情によるものであり、謀反の意思はないと反論する。

✅ 直江兼続は、前田利長との対立や武具の準備についても説明し、上杉景勝の正当性を主張する。最終的に、上洛はできないと結論付けられる。

さらに読む ⇒戦国時代勢力図と各大名の動向 | 織田信長・豊臣秀吉・徳川家康などの勢力地図・年表出典/画像元: https://sengokumap.net/history/1600-1/上杉景勝と直江兼続のやりとりから、緊迫した状況が伝わってきますね。

家康の疑心暗鬼と三成の焦りが、後の戦に繋がっていく様子が分かります。

家康の台頭を危惧した石田三成は、豊臣秀頼を擁護し、家康に対抗する姿勢を鮮明にします。

秀吉への忠誠心が強かった三成は、家康の行動を看過することができませんでした。

前田利家の死後、武断派による三成襲撃事件が起き、家康はこれを仲裁することで更なる影響力を獲得。

上杉景勝の軍備増強を口実に会津征伐へと動き出すと、三成は毛利輝元を総大将に擁立し、ついに挙兵を決意します。

家康の疑心暗鬼が、あの有名な直江状を生み出したんですね。歴史のターニングポイントを改めて理解できました。

次のページを読む ⇒

天下分け目の関ヶ原!徳川家康と石田三成、激突。家康の緻密な戦略と、他者から学ぶ姿勢が勝利を呼んだ!日本の未来を決定づけた戦いの全貌。