鱗形屋孫兵衛:江戸のエンターテイメントを牽引した版元は、なぜ衰退したのか?江戸の出版界を揺るがした版元の興亡とは!?

江戸のヒットメーカー、鱗形屋孫兵衛の栄光と衰退!吉原遊郭情報誌「吉原細見」から黄表紙「金々先生栄花夢」まで、出版界を牽引した彼の波乱万丈な物語!

💡 鱗形屋孫兵衛は、江戸時代中期に創業した地本問屋で、草双紙や黄表紙の出版で名を馳せました。

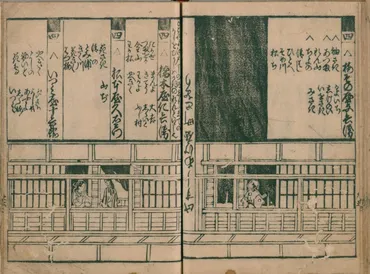

💡 特に吉原遊郭のガイドブック『吉原細見』の出版は、江戸の人々に大きな影響を与えました。

💡 しかし、手代のトラブルや版権問題などにより、鱗形屋は衰退し、最後は歴史の舞台から姿を消すことになります。

それでは、江戸時代の出版界を語る上で欠かせない、鱗形屋孫兵衛について詳しく見ていきましょう。

鱗形屋孫兵衛:江戸のエンターテイメントを牽引した版元

江戸時代のヒットメーカー、鱗形屋はどんな出版物で有名だった?

草双紙と黄表紙

本日は、鱗形屋孫兵衛について詳しくお話します。

公開日:2025/01/17

✅ 鱗形屋孫兵衛は、黄表紙の確立に貢献した江戸時代の版元で、代表作である「金々先生栄花夢」は、草双紙のイメージを一新し、庶民向けの読み物を確立しました。

✅ 鱗形屋は「吉原細見」や「武鑑」、「宝船」など、江戸の生活文化に密接に関わる出版物を手掛け、当時の庶民に広く親しまれていました。

✅ 天明年間以降、出版市場の変化や競争激化により、鱗形屋の出版活動は縮小していき、第一線から退きました。これは、江戸時代の出版業界の移り変わりを象徴する出来事と言えるでしょう。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1213623/2鱗形屋は、江戸の人々の生活に密接に関わる出版物を手掛けていたんですね。

当時の社会の様子が垣間見れるようで、興味深いです。

江戸時代中期に創業した地本問屋、鱗形屋孫兵衛は、草双紙の出版で名を馳せ、特に『吉原細見』と呼ばれる吉原遊郭の情報誌で知られていました。

鱗形屋は、現代のヒットメーカーのように、多くの人々に愛される本を生み出し、江戸の文化を盛り上げていました。

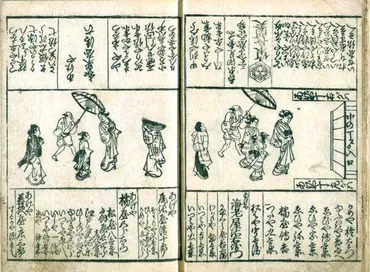

特に、『吉原細見』は、現代の観光ガイドブックのように、吉原遊郭の店の情報や遊女たちの情報をまとめたもので、江戸の人々が遊郭を選ぶ際に役立つ情報源でした。

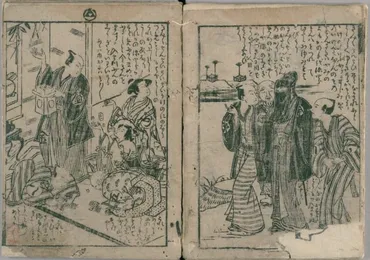

また、鱗形屋は、黄表紙という新しいジャンルの草双紙を牽引し、その代表作として『金々先生栄花夢』があります。

この作品は、現代のギャグ漫画のように、面白い物語で人気を博し、主人公の金兵衛が見た夢を描いた作品です。

なるほど。鱗形屋孫兵衛は、まさに江戸時代の出版界を牽引した存在だったんですね。特に『金々先生栄花夢』は、現代でも人気のある作品ですよね。

転落の始まり:手代のトラブルと蔦屋重三郎の台頭

鱗形屋はなぜ衰退したのか?

手代と蔦屋重三郎の行動が原因

鱗形屋孫兵衛は、手代とのトラブルで大きな打撃を受けました。

✅ 鱗形屋孫兵衛は、「吉原細見」を発刊し、吉原のガイドブックとして名を馳せ、江戸の出版文化の隆盛に大きく貢献しました。一方、蔦屋重三郎は孫兵衛の縁の下の力持ちとして、書店を経営し、後に「吉原細見」の版権を得て、一時代を築きました。

✅ 鱗形屋は、江戸で誕生した老舗の版元であり、浄瑠璃本や御伽草子、仮名草子など、様々な書籍を発行しました。特に、黄表紙の「金々先生栄花夢」を、戯作者の恋川春町と共に大ヒットさせ、版元としての地位を確固たるものにしました。

✅ 孫兵衛は、恋川春町や朋誠堂喜三二といった作家とタッグを組み、黄表紙を次々と出版し、江戸の出版界を牽引しました。しかし、海賊版の問題や「新増節用集」出版による事件など、版元としての苦難もありました。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/252187/手代のトラブルで、鱗形屋は大きな打撃を受けたとのことですが、蔦屋重三郎の影響も大きかったという話ですね。

しかし、鱗形屋の隆盛は長くは続きませんでした。

安永四年(1775年)、手代が引き起こしたトラブルにより、鱗形屋は大きな打撃を受けます。

手代は、上方版元の作品を無断で改題し、出版したことで追放され、孫兵衛自身も罰金刑に処せられました。

さらに、吉原細見の編集を任せていた蔦屋重三郎が、孫兵衛の不在に乗じて自ら吉原細見を出版し、その人気とネットワークで市場を独占したことで、鱗形屋は経営不振に陥り、衰退の道を歩むことになりました。

手代が引き起こしたトラブルで、鱗形屋が衰退していくなんて、当時の出版界の厳しい現実を感じますね。

衰退の要因:出版界の競争激化と変化の波

鱗形屋はなぜ衰退したのか?

手代トラブルと出版数の激減

蔦屋重三郎は、鱗形屋と協力して出版活動を行っていましたが、後に独立して大きな成功を収めます。

✅ 蔦屋重三郎は、吉原のガイドブック「吉原細見」を販売する「鱗形屋」とパイプを築くために、同店の「吉原細見」の小売りを開始した。

✅ 蔦屋重三郎は、吉原の地の利を生かし、遊女の評判記を自前で出版するようになり、書店兼出版社という業態で商売を成功させた。

✅ 蔦屋重三郎は、その後、鱗形屋の「吉原細見」出版における失敗をきっかけに、自ら「吉原細見」の版元となり、吉原の大門口の手前に自身の店を構えた。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=5604蔦屋重三郎は、吉原細見の版権を得て、さらに成功を収めたとのことですね。

鱗形屋は、江戸の出版界において重要な役割を果たし、特に黄表紙という新しいジャンルの発展に貢献しました。

しかし、手代のトラブルや出版数の激減は、経営を大きく揺さぶり、最終的には衰退へと導きました。

蔦屋重三郎は、鱗形屋から独立して版権を得て成功したんですね。当時の出版界は、競争が激しかったことが分かります。

衰退の背景:複雑な要因が織りなす物語

なぜ鱗形屋は衰退したのか?

競争激化と変化が原因

鱗形屋の衰退には、さまざまな要因が複合的に作用していました。

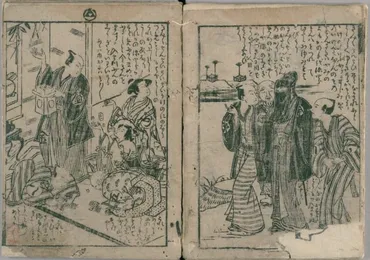

✅ 江戸時代に広く普及していた「節用集」は、用字・語彙を゛いろは゛順に集めた辞書で、様々な種類がありました。

✅ 18世紀中頃までは、節用集はいろは順に分類されていましたが、部門が分かりにくいという難点がありました。

✅ 宝暦2年(1752)に出版された「宝暦新撰早引節用集」は、調べたい言葉の音の数で分類することで、検索の簡便化を実現し、付録をなくすことでコンパクト化と価格の廉価化を実現しました。

さらに読む ⇒ ステラnet出典/画像元: https://steranet.jp/articles/-/4014出版界の競争激化に加えて、社会情勢の変化も、鱗形屋の衰退に影響を与えていたんですね。

鱗形屋の衰退は、出版界における競争の激化、版元間の関係性の変化、そして社会情勢の変化など、様々な要因が複雑に絡み合った結果であると考えられます。

鱗形屋は、かつて江戸の出版界をリードした存在でしたが、時代の流れの中でその姿を消していきました。

鱗形屋は、時代の変化に対応できなかったために、衰退したんですね。時代の流れは、本当に残酷ですね。

鱗形屋孫兵衛:江戸出版界の礎を築いた存在

鱗形屋孫兵衛はどんな存在だった?

江戸時代の出版社

鱗形屋孫兵衛は、江戸時代の出版文化に多大な貢献をしました。

✅ 江戸時代の出版は、内容によって「書物問屋」と「地本問屋」に分けられ、書物問屋は歴史書や儒学書などを、地本問屋は草双紙や浄瑠璃本などを扱っていました。

✅ 鱗形屋孫兵衛は、江戸の地本問屋として、草双紙や芝居本などを出版しており、『吉原細見』の出版も盛んに行っていました。

✅ 蔦屋重三郎は安永3年に『吉原細見』の改め役を依頼され、翌年には、鱗形屋孫兵衛と共同で初の黄表紙文学『金々先生栄花夢』を出版し、大成功を収めました。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/86227鱗形屋孫兵衛は、江戸時代の出版文化を牽引した人物だったんですね。

鱗形屋孫兵衛は、江戸時代の「地本問屋」と呼ばれる、現代でいう出版社の社長のような存在でした。

創業は明暦年間(1655~1658)頃とされ、初代は三左衛門、2代目以降が孫兵衛を襲名しました。

生没年は不明ですが、万治年間(1658~1661)から文化初年(1804年頃)まで出版活動を続けたとされます。

主な出版物には、黄表紙の嚆矢とされる『金々先生栄花夢』などがあります。

江戸大伝馬町を拠点とし、「丸に三つ鱗」を商標に用いた伝統ある版元であり、江戸時代の出版文化を牽引する存在でした。

鱗形屋孫兵衛は、「地本問屋」として、草双紙や芝居本などを出版していたんですね。江戸時代の出版文化を支えていたんだなあと、改めて実感しました。

このように、鱗形屋孫兵衛は、江戸時代の出版文化に大きな影響を与えた一方で、時代の変化に適応できず、衰退していきました。

💡 鱗形屋孫兵衛は、江戸時代の出版界を牽引した存在でした。

💡 しかし、手代のトラブルや版権問題などにより、経営は悪化し、衰退していきました。

💡 鱗形屋孫兵衛の衰退は、時代の流れと、版元間の競争の激化が複雑に絡み合った結果と言えるでしょう。