『君が代』の謎を紐解く!歌詞の意味や歴史的変遷、現代における意義とは?『君が代』の歌詞、起源、作曲者の変遷

日本の国歌「君が代」は、わずか32文字に日本の永続的な繁栄と平和への願いを込めた歌。平安時代の和歌を基に、天皇の治世、そして国家の象徴として変化を遂げてきた。自然を象徴的に用いた歌詞は、日本人の自然観と文化を映し出し、現代でも深く心に響く。千年の時を超え、今もなお歌い継がれる「君が代」の奥深い歴史と意味を紐解きます。

歌詞の現代解釈と普遍的な願い

「君が代」歌詞、なぜ短い?日本の美学が影響?

和歌と余白の美学。想像を掻き立てるため。

第三章では、『君が代』の歌詞の現代解釈と、そこに含まれる普遍的な願いについて考察します。

現代社会における『君が代』の意味とは。

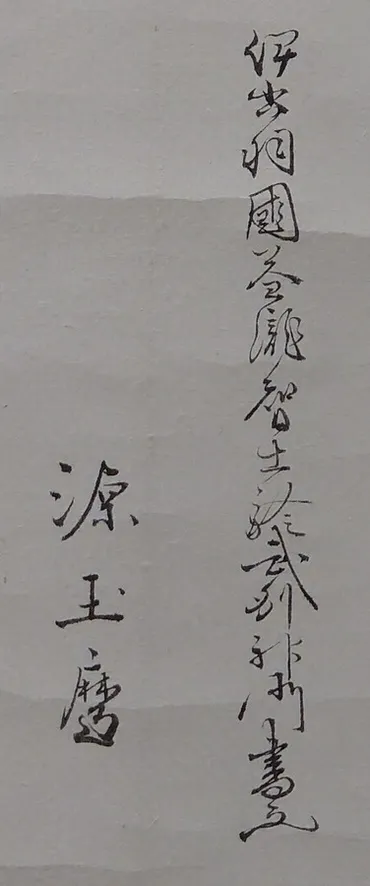

✅ 江戸時代の庄内酒井家9代当主・酒井忠徳による「君が代」の古歌懐紙であり、忠徳の端正な書風が特徴的である。

✅ 酒井忠徳は名君として知られ、冷泉為泰ら京都の歌人から和歌を学び、真田幸弘らと俳諧を楽しむなど、文芸にも精通していた。

✅ この懐紙は、日本国歌の歌詞である作者不詳の和歌を書写したもので、地方歌壇と京都歌壇の関係を示す資料としても貴重である。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/604119簡潔な歌詞の中に、国家の繁栄と平和への願いが込められていることに感動しました。

普遍的な願いが込められていますね。

「君が代」の歌詞が短い理由は、日本の伝統的な詩の形式である和歌の影響と、日本人の美意識である「余白」や「間」を大切にする感覚によるものです。

和歌は簡潔な表現で深い意味を持たせることが特徴であり、歌詞に想像の余地を残すことで、より深い感動を与えることを目指しています。

この歌詞の現代語訳は、「あなたの治世は長く続き、小さな石が年月を経て大きな岩となり、その上に苔が生えるまで続きますように」と表現できます。

これは、単なる君主への長寿の願いではなく、国家全体の安定と未来への期待を込めたものであり、普遍的な願いを表現しています。

和歌の表現方法が、国歌の歌詞にも活かされているんですね。日本人の美意識が感じられますね。

歴史的変遷

「君が代」の歌詞とメロディー、歴史の中でどう変わった?

歌詞は変化、メロディーは明治時代に制定。

第四章では、『君が代』の歴史的変遷について解説します。

歌詞の成立から、現代の国歌となるまでの道のりを辿ります。

公開日:2025/07/16

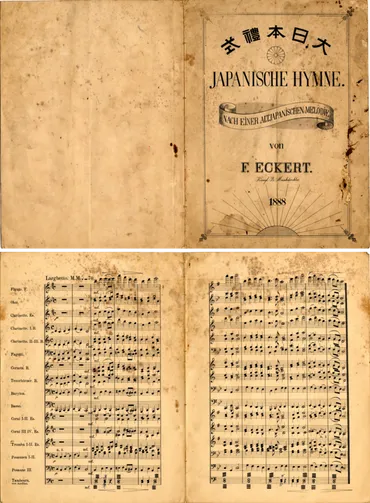

✅ 君が代の作詞者は特定されておらず、『古今和歌集』に収録された和歌が原典であり、曲は明治時代に複数の人物の手によって作られました。

✅ 歌詞の意味は、もともとは身近な人への祝福の歌でしたが、時代を経て天皇への賛歌へと変化し、現在では長寿や繁栄を願う歌として解釈されています。

✅ 曲の作曲に関しては、当初は外国人の提案で始まりましたが、最終的には日本人を含む専門家たちが関わり、現在の形に落ち着きました。

さらに読む ⇒楽律研究室出典/画像元: https://notecrux.com/kimigayo-author/『君が代』の歴史的変遷を知ると、この歌が持つ重みがより一層感じられます。

時代とともに変化していく中で、その意味も深まっていったんですね。

「君が代」の歴史は、明治以前と以降で捉え方が大きく変化しました。

10世紀頃に成立した歌詞は、もともと「わが君」で始まり、平安時代末期に「君が代は」に変化したと考えられています。

江戸時代には祝いの歌として歌われましたが、明治時代に入り、西洋文化との交流の中で国歌の必要性が高まりました。

1869年にイギリス軍楽隊の音楽に影響を受けて初代「君が代」が作曲されましたが、その後、1880年に現在の旋律が作られ、学校の儀式などで使用され一般化しました。

この際、海軍省が宮内省に依頼し、日本風にアレンジされました。

明治時代に入って国歌の必要性が高まったというのが、興味深いですね。西洋文化の影響もあったのでしょうか。

作者と現在の意義

君が代の作詞者は誰?曲の誕生秘話とは?

作詞者は不明、作曲は大山弥助ら。様々な人の手で完成。

第五章では、『君が代』の作者と、現代における意義について考察します。

1000年以上もの間、歌い継がれてきた『君が代』の普遍的な価値とは。

✅ 日本の国歌である『君が代』は、10世紀初頭の古今和歌集に収録された和歌に由来し、歌詞は天皇の治世と長寿を願う意味を持つ。

✅ 1880年に西洋音楽に基づいた曲が与えられ、事実上の国歌となり、1999年の法律で正式に国歌として制定された。歌詞は『さざれ石』が岩となり苔が生えるまでの悠久の年月を表現している。

✅ 『君が代』は、歴史的に様々な分野で利用され、明治時代以降は天皇を指すものとして用いられるようになった。また、歌詞は海外でも翻訳されている。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3様々な人々の手を経て、現在の形になったことに驚きました。

1000年以上もの間、歌い継がれてきたことに、重みを感じます。

「君が代」の作詞者は特定されておらず、作詞の元となった和歌は古今和歌集に「読人知らず」として収録されています。

曲は明治時代に、イギリス人ジョン・ウィリアム・フェントンの提案を受け、大山弥助らが歌詞を選び作曲を依頼しました。

フェントン作曲の君が代は後に改編され、現在の旋律は複数の専門家によって完成されました。

このように、1000年以上の歴史の中で、様々な人々の手を経て現在の形となった歌であり、その歌詞は、日本の国歌としてだけでなく、日本文化の深さを象徴するものとして、現代においても重要な意味を持ち続けています。

作者が特定されていないというのが、また神秘的ですね。色々な人々の思いが詰まっている歌だと思うと、感慨深いです。

本日は、日本国歌『君が代』について、その歌詞の意味、歴史、そして現代における意義を深く掘り下げてきました。

改めてこの歌の重みを理解できました。

💡 『君が代』の歌詞の起源と、その短い歌詞に込められた深い意味を理解しました。

💡 『君が代』の歴史的変遷を辿り、その時代ごとの解釈の違いを知りました。

💡 『君が代』が現代社会において持つ普遍的な願いと、その重要性を再認識しました。