南方抑留の実態とは?過酷な強制労働と、記録に残された記憶を紐解く?戦争の記憶を未来へ繋ぐ、南方抑留の記録と、その意義

太平洋戦争終結後、シベリア抑留を上回る80万人もの日本人が東南アジアで強制労働を強いられた事実。劣悪な環境下、現地の人々との関係を描いた元日本兵のスケッチ画約80点を展示。過酷な現実を克明に記録した作品群は、隠された歴史を照らし出す。戦争の被害と加害、そして未来への教訓を伝える、貴重な展示会とシンポジウム。

💡 太平洋戦争終結後、約80万人の日本兵や民間人が東南アジアなどで「南方抑留」された。

💡 劣悪な環境下での強制労働や、食料不足といった過酷な抑留生活の実態があった。

💡 野田明氏のスケッチ画や文集を通して、抑留生活の記録と、そこから得られる教訓を考察する。

本日は、南方抑留という悲劇について、その実態と、それを記録した人々の想いを通して、深く掘り下げていきます。

南方抑留の実態:過酷な強制労働

南方抑留者の過酷な強制労働、何人が苦しんだ?

約80万人が劣悪な環境で強制労働を強いられた。

まず初めに、南方抑留の実態について見ていきましょう。

多くの日本人が、終戦後、東南アジアで過酷な強制労働を強いられました。

✅ 太平洋戦争後、東南アジアなどで約80万人の旧日本軍兵士や民間人が「南方抑留」され、劣悪な環境下で強制労働を強いられた。

✅ 英国は、現地再建のため日本人に労働を課したが、国際的な批判を受け、1948年1月に抑留者の送還を完了した。

✅ 研究者たちは、個人史にとどまっていた南方抑留の実態を、政府文書の調査を通じて解明を進め、戦後史の空白を埋めようとしている。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/969392抑留者の数はシベリア抑留を上回る約80万人にのぼり、劣悪な環境下で労働を強いられたことは、非常に心を痛めます。

太平洋戦争終結後、東南アジアなどの戦地に残された旧日本軍兵士や民間人は「南方抑留者」として、シベリア抑留者数を超える約80万人が強制労働を強いられました。

英国は、占領地再建の名目で、劣悪な環境下での荷役や道路建設に従事させ、食料不足の中で現地の人々との関係も存在しました。

この事実が、現在では人々の記憶から薄れつつあります。

戦争の悲惨さを改めて認識しますね。英国が労働を課した背景や、その後の送還過程など、詳細を知りたいです。

野田明氏のスケッチ画:抑留生活の記録

元日本兵の絵画から何がわかる?戦争の真実を伝える展示会とは?

過酷な強制労働と現地交流を描いたスケッチ画。

次に、野田明氏のスケッチ画を通して、抑留生活に迫ります。

彼は、過酷な状況下で、何を描き、何を伝えたかったのでしょうか。

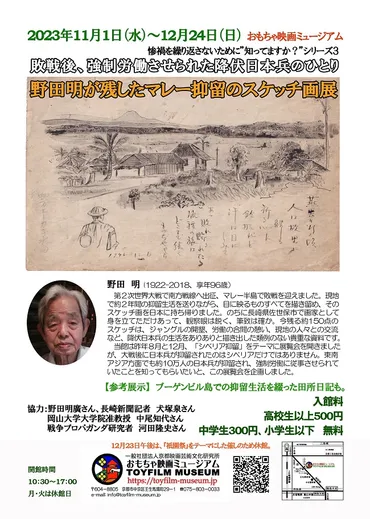

✅ 長崎県佐世保出身の野田明氏が、マレー抑留中に描いたスケッチ画の展覧会が開催されている。この展覧会は、降伏日本兵が強制労働を強いられた歴史を伝える。

✅ 野田明氏は、上官の依頼で抑留生活を描いたスケッチ画を復員局に送るなど帰還を願っていた。約150点のスケッチ画は大切に保存され、今回の展覧会で公開されている。

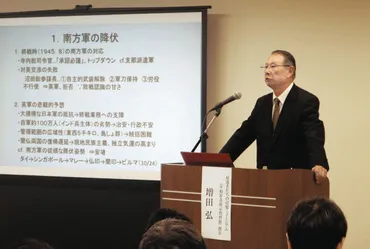

✅ 展覧会では、野田氏の長男や、中尾知代先生による講演、手作りの文集『噴焔』の展示などを通して、抑留生活の実態や、その背景にあった反骨精神などについて考察する。

さらに読む ⇒おもちゃ映画ミュージアム出典/画像元: https://toyfilm-museum.jp/news/information/9269.htmlスケッチ画が、抑留の実態を伝える貴重な資料として残っていることに深い感銘を受けました。

展示会で、その詳細を知りたいです。

2023年12月8日、マレー半島上陸作戦から始まったアジア・太平洋戦争をテーマとした展示会が開催され、元日本兵 野田明氏が描いたスケッチ画約80点が展示されました。

これらの作品は、過酷な強制労働や現地の人々との交流を克明に描き出しており、1946年から年代順に展示されています。

野田氏は、早期帰還を目的として強制労働の絵を描くよう上官から指示された可能性が指摘されています。

展示会では、スケッチ画が当時の情報ツールとして重要であったこと、イギリス軍が野田氏のスケッチを黙認したのかという疑問が提起されています。

野田氏が描いた絵が、当時の人々の記憶を呼び起こす力を持っていることに感銘を受けました。なぜ、彼は絵を描き続けたのでしょうか?

次のページを読む ⇒

南方抑留の実態を記録した文集とスケッチ画。戦争の記憶を風化させず、日東南アジア関係史の新たな視点を示す貴重な資料。