「タコ」という言葉の奥深い世界:江戸時代から現代まで続く、罵倒語と食文化の謎?「タコ」の語源、歴史的背景、そして現代社会への影響を探る

江戸前寿司伝道師Satomi氏が紐解く「タコ」という罵倒語の意外なルーツ!江戸時代の身分制度が生んだ言葉は、武士社会の対立を象徴。学術書や浮世絵にも登場するタコの多面性と、寿司ネタとしての親しみやすさのギャップとは?語源を深掘りし、言葉の歴史と文化的な意味合いを読み解く。寿司への新たな視点をもたらす、知的好奇心を刺激する考察。

「タコ」という言葉の多様な顔

タコってただの罵倒語じゃない?日本文化との意外な関係とは?

日本文化に深く根ざし、親しみのある存在。

この章では、「タコ」という言葉が持つ多様な顔に焦点を当てます。

罵倒語としての側面、そして日本文化における親しみ深さ、その両面を探ります。

✅ 「タコ」が悪口として使われるようになったのは、江戸時代に身分の低い者が身分の高い者をあざ笑う際に使われたという説と、坊主の頭の形を揶揄する説がある。

✅ 江戸時代には、御家人の子が旗本の子に「以下(烏賊)」と揶揄されたことに対し、「タコ」と言い返したことが始まりという説が有力。

✅ タコは浮世絵にも多く登場し、薬師如来がタコに乗って現れたという伝説もあるほど、日本人には親しみ深い存在でもある。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/198621浮世絵にタコが登場するというのは、日本人にとって「タコ」が非常に身近な存在であるということを示唆していますね。

罵倒語としてだけでなく、多角的な視点から「タコ」という言葉を捉えることが大切ですね。

「タコ」という言葉は単なる罵倒語に留まらず、様々な文脈で使われてきました。

「蛸足」「蛸部屋」「タコ坊主」といった言葉やことわざも存在します。

浮世絵にもタコは多く登場し、薬師如来がタコに乗って現れる伝説もあり、日本人に親しみのあるキャラクターでもあります。

これは、タコが日本文化に深く根ざしていることを示唆しています。

「タコ」という言葉が、単なる罵倒語にとどまらず、様々な文脈で使用されているという事実に、言葉の奥深さを感じますね。ことわざにもなっているとは驚きです。

「タコ」と食文化

「タコ」が罵倒語?その語源と寿司の関係とは?

言葉の多面性と文化的な意味合いを理解するため。

この章では、「タコ」と食文化の関係に迫ります。

寿司のネタとしても馴染み深い「タコ」が、なぜ罵倒語としても使われるのか、その背景を考察します。

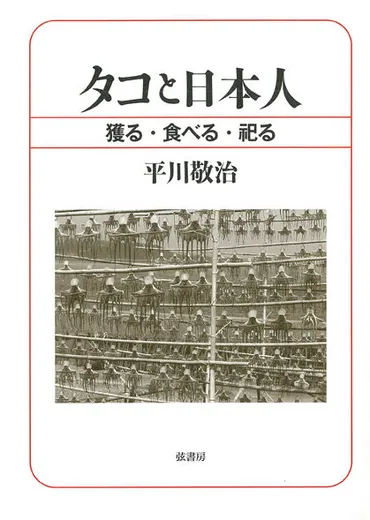

✅ 本書は、考古学、民族学、民俗学の視点から、タコと日本人の関係性、食文化、伝説などを考察した比類なき《タコ百科》である。

✅ タコの漁法であるタコ壺漁の話や、タコにまつわる言葉、食文化、伝説などを紹介し、タコと日本人との文化的繋がりを浮き彫りにしている。

✅ 著者は考古学・地理学・民族学を専門とし、東アジア、西アジア、ヨーロッパでの調査経験を踏まえ、地域の香りを重視した比較文化研究を行っている。

さらに読む ⇒版元ドットコム九州出典/画像元: https://kyu.hanmoto.com/bd/isbn/9784863290747/食文化と「タコ」という言葉の関連性について知ることで、今までとは違った視点で「タコ」という食材と向き合うことができそうですね。

食の知識が深まります。

寿司のネタとしても馴染み深い「タコ」が、なぜ罵倒語としても使われるのか、その背景を解説することは、寿司を食べる際の新たな知識を提供することにも繋がります。

「タコ」という言葉の語源を理解することで、私たちは、言葉の持つ多面性、歴史的な背景、そして文化的な意味合いについて深く考えることができます。

この考察は、『タコと日本人 獲る・食べる・祀る』や『タコは、なぜ元気なのか タコの生態と民俗』といった書籍からも示唆を得ています。

なるほど、食文化と歴史的な背景が結びついているというのは興味深いですね。寿司を食べる際に、その言葉の語源を思い出すと、また違った味わいになりそうです。

言葉の力と現代への示唆

なぜ「タコ」という言葉を学ぶと、社会が見える?

言葉の成り立ちから、社会の対立が見えてくるからです。

最後の章では、「タコ」という言葉が現代社会においてどのような意味を持っているのかを考察します。

言葉の力と、私たちがどう向き合うべきかを考えます。

✅ 流通の変化により、昔は茹でダコのみだったタコが、活きた状態で仕入れられるようになった。

✅ 活きたタコを運ぶための工夫(発泡スチロールの使用)や、傷をつけずに運ぶ方法が確立したことで、生での仕入れが可能になった。

✅ 生のタコは仕込み方によって食感や香りが大きく異なり、料理に合わせて仕込みを変えることで、様々な味わいを提供する。

さらに読む ⇒鮨勝|吉祥寺三鷹の江戸前寿司、吉祥寺で40年以上の老舗の寿司屋出典/画像元: https://sushikatsu.media-hakase.com/contents/page_11.html言葉の成り立ちを深く知ることで、現代社会における言葉遣いやコミュニケーションについて、改めて考えるきっかけになりますね。

言葉の持つ力を痛感します。

時代や地域を超えて、動物を蔑視する言葉が罵倒語として使われる例は数多く存在します。

今回の調査では、様々な書籍や辞書を参照し、「タコ」という言葉の成り立ちや使われ方について、複数の視点から考察しました。

江戸時代に生まれた「タコ」という言葉は、身分制度、社会の対立、そして言葉の持つ力を如実に表しています。

この言葉の語源を理解することは、単なる知識の習得に留まらず、現代社会における言葉遣いやコミュニケーションについて考えるきっかけを与えてくれます。

「タコ」という言葉の背景を知ることは、私たちが食べ親しんでいる寿司のネタに対する見方にも、新たな視点を与えてくれるでしょう。

言葉って、本当に奥深いですね。今回の記事を通して、「タコ」という言葉に対する見方が大きく変わりました。言葉の背景を知ることで、より深く理解できるようになるんですね。

今回の記事を通して、「タコ」という言葉の奥深さを再認識し、言葉の多面性や歴史的背景について深く考えることができました。

食文化と結びついている点も面白かったですね。

💡 「タコ」という言葉の語源や、江戸時代における使われ方を理解することができました。

💡 「タコ」という言葉が、現代社会において様々な文脈で使用されていることを学びました。

💡 「タコ」という言葉を通して、言葉の持つ力と、その多面的な意味合いについて考察しました。