富雄丸山古墳、日本最大の円墳!驚きの発見とは?国宝級の遺物が出土!!

奈良県で発見された日本最大の円墳、富雄丸山古墳から、東アジア最長の蛇行剣や盾形銅鏡など貴重な副葬品が出土!巨大な墳丘と豪華な副葬品が語る、古代豪族の謎に迫る!

💡 富雄丸山古墳は、日本最大の円墳です。

💡 古墳からは、国宝級の遺物が数多く出土しています。

💡 富雄丸山古墳は、当時の社会構造を知る上で重要な遺跡です。

それでは、富雄丸山古墳について詳しく見ていきましょう。

日本最大の円墳、富雄丸山古墳

富雄丸山古墳、実は日本最大の円墳ってホント?

ホント!直径約109m

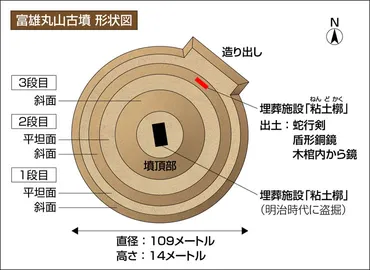

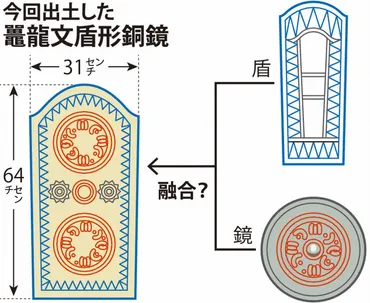

富雄丸山古墳は、奈良県奈良市にある古墳で、直径約109メートル、高さ14.3メートルと、日本最大の円墳です。

✅ 奈良市にある富雄丸山古墳は、日本最大の円墳として注目を集めています。直径約109メートル、高さ14.3メートルの3段築成で、墳丘の北東側に祭祀場と考えられる「造り出し」があり、全長約120メートルに及びます。

✅ 発掘調査の結果、造り出しは3段構造で、独特な盾形銅鏡や古代東アジア最長の蛇行剣といった貴重な遺物が発見されました。また、造り出しの粘土槨では、良好な状態で残る木棺と、青銅鏡や竪櫛などの副葬品も見つかりました。

✅ 富雄丸山古墳は、大王墓級の前方後円墳と同様の広さを持つなど、当時の権力者の存在を示唆する貴重な遺跡です。今後も発掘調査が続けられ、古代日本の社会構造や文化を知る上で重要な情報が得られると期待されています。

さらに読む ⇒奈良新聞デジタル出典/画像元: https://www.nara-np.co.jp/tomio/article01.html日本最大級の円墳ということで、スケールが大きく、当時の権力者の力強さを感じます。

奈良県奈良市の富雄丸山古墳は、直径約109メートルの日本最大の円墳です。

4世紀中ごろから5世紀の大型前方後円墳が集中する奈良盆地北部、奈良市の佐紀古墳群からは約5km、宮内庁が垂仁天皇陵として管理する宝来山古墳からも約3km離れた場所にあり、単独で築かれている点も特徴です。

墳丘の北東側には、祭祀を行った場所とみられる「造り出し」が取り付きます。

造り出しを含めた全長は約120メートルで、造り出しは幅約45メートルと推定され、一部で平たん面に小石を敷いた礫敷き、斜面では葺石が見つかっています。

造り出しの北西部斜面は2段に造られ、幅約3.8メートルの平たん面中央で円筒埴輪列が確認されています。

造り出しに段築がある例は前方後円墳の宝塚1号墳(三重県松阪市)にあるだけで円墳では初めてです。

1972年、1982年の調査では、墳丘が102メートル前後となる可能性が指摘されていましたが、2019年に本格的な発掘調査が開始され、航空機からのレーザー測量の結果、富雄丸山古墳は墳丘の直径が従来の想定よりも大きい約109メートルとなり、丸墓山古墳(埼玉県行田市)の直径105メートルを上回り、国内最大の円墳となることが判明しました。

想像を絶する大きさですね!当時の技術力もさることながら、権力者の威容が感じられます。

驚きの発見!国宝級の遺物が出土

富雄丸山古墳で発見された驚きの遺物は?

盾形銅鏡と蛇行剣

富雄丸山古墳では、過去に例を見ないような貴重な遺物が発見されているんですね。

公開日:2023/02/24

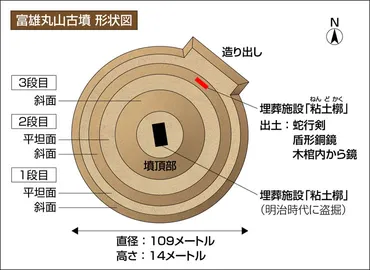

✅ 奈良市の富雄丸山古墳から、盾形の銅鏡と蛇行剣という、過去に類例のない遺物が発見されました。

✅ 盾形銅鏡は国内最大で、精緻な装飾が施されており、蛇行剣は東アジア最大で、古墳時代の鉄剣としては国内最古です。

✅ これらの遺物は、被葬者を納めた木棺の外に置かれており、邪悪なものを遠ざける「辟邪」の意味があると考えられています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230125/k00/00m/040/126000c国宝級の価値があるというお話ですが、実際に見てみたいものです。

富雄丸山古墳の発掘調査では、墳頂部で斜縁神獣鏡の破片、造り出しで粘土槨、木棺、青銅鏡、竪櫛、類例のない盾形銅鏡と古代東アジア最長の剣となる蛇行剣が出土しており、被葬者像に注目が集まっています。

奈良県奈良市の富雄丸山古墳で、類例の無い「盾形銅鏡」と日本最大の「蛇行剣」が発見され、大きな話題となっています。

これらの遺物は国宝級の価値があるとされ、一般公開には2日間で4500人以上が詰めかけました。

富雄丸山古墳は、4世紀後半に築造された日本最大級の円墳で、ヤマト王権とは別の系統の豪族の墓ではないかと推測されています。

2024年2月には、高野槙の丸太をくり抜いて作られた「木棺」も発掘され、副葬品の可能性も調査されています。

この木棺は、割竹形木棺と呼ばれるもので、築造時に近い状態で出土したことは非常に珍しいです。

これらの発見は、古墳時代の歴史や文化を解き明かす上で重要な手がかりとなる可能性があり、今後の調査に期待が高まっています。

盾形銅鏡や蛇行剣は、想像をはるかに超える美しさですね!

壮大な副葬品が語る、豪族の物語

富雄丸山古墳で発見された驚きの副葬品は?

蛇行剣と盾形銅鏡

富雄丸山古墳で発見された副葬品は、当時の文化レベルの高さを物語っています。

公開日:2023/01/25

✅ 奈良市の富雄丸山古墳で、全長2メートルを超える巨大な蛇行剣と、盾の形をした異形の銅鏡が出土しました。

✅ この発見は、古墳研究者らに衝撃を与え、盾形銅鏡が「国産」の可能性や、蛇行剣と盾形銅鏡が被葬者を邪悪なものから守るための「辟邪」の願いを込めた副葬品であるという仮説が立てられています。

✅ 記事では、盾形銅鏡の特異性、巨大な蛇行剣の意味、そして国内最大の円墳である富雄丸山古墳の被葬者について、専門家の見解を紹介しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASR1S7GQWR1RPOMB00P.htmlこれらの副葬品は、被葬者を邪悪なものから守るための「辟邪」の願いを込めたものだったと推測されるんですね。

奈良市の富雄丸山古墳からは、全長2メートル37センチの蛇行剣や、盾形銅鏡など、類を見ない副葬品が出土しました。

蛇行剣は、鉄剣として東アジア最長で、古墳時代の鉄器の最高傑作と評価されています。

盾形銅鏡は、文様の発想力やデザイン力、鋳造技術が高く、古墳時代の青銅器の最高傑作と言われています。

これらの副葬品は、邪悪なものから守る「辟邪」の思想に基づいて、埋葬施設を守る目的で副葬されたと考えられています。

また、古墳の主は、中心埋葬者支えた大豪族であった可能性も考えられます。

これらの発見により、富雄丸山古墳は、古墳時代前期後半の豪族墓として、新たな注目を集めています。

蛇行剣の長さや盾形銅鏡のデザインは、本当に驚きです。当時の技術力の高さを感じます。

ヤマト王権との関係、謎めいた存在

富雄丸山古墳は何故円墳なの?

豪族の墓の可能性が高い

富雄丸山古墳は、ヤマト王権との関係も深いんですね。

公開日:2024/06/02

✅ 奈良県富雄丸山古墳で発掘された蛇行剣・銅鏡・竪櫛・水銀朱などの遺物から、卑弥呼の存在と畿内説を裏付ける可能性が浮上している。

✅ 富雄丸山古墳は、直径109メートルの円墳で、4世紀後半に築造されたと推定される。墳丘は3段構造で、造り出し部分から出土した木棺には、女性被葬者と推測される遺物(銅鏡3枚と竪櫛)が発見された。

✅ 富雄丸山古墳の遺物や構造から、当時、大王をサポートする重要な役割を担っていた豪族が埋葬されている可能性が高いと考えられている。また、祭祀王と統治王の役割分担の可能性や、卑弥呼と補佐役の弟の関係性との関連性が指摘されており、今後の調査結果に期待が集まっている。

さらに読む ⇒MAGUMA STUDIOS出典/画像元: https://maguma-fire.com/himiko-yamataikoku-tomiomaruyamakofun/富雄丸山古墳の被葬者は、当時の王権とどのような関係にあったのでしょうか。

富雄丸山古墳は4世紀後半に築造された、直径109メートルの巨大な円墳です。

出土した銅鏡や蛇行剣は、当時の豪族としては非常に豪華な副葬品であり、ヤマト王権直属の有力豪族の墓である可能性が考えられます。

しかし、当時の権力者は前方後円墳に埋葬されることが一般的であったため、円墳であることや、他の前方後円墳から離れた場所に位置していることなどから、疑問も残ります。

この時代は、ヤマト王権の勢力が強まり、古墳の築造場所が南東部から北部に移動しています。

富雄丸山古墳は、水路と陸路が交わる交通の要衝に位置しており、この地の利を生かして権力を築いた豪族の墓である可能性も指摘されています。

卑弥呼の存在や畿内説との関連性など、今後の調査結果が楽しみですね。

新たな視点、王権に抵抗した豪族の墓か?

富雄丸山古墳の被葬者は誰だと考えられていますか?

ヤマト王権の敵対者

富雄丸山古墳の被葬者は、ヤマト王権に抵抗していた豪族だった可能性もあるんですね。

公開日:2023/02/05

✅ 奈良市にある富雄丸山古墳から、盾形の青銅鏡と蛇行剣が出土しました。盾形の青銅鏡は国内で初めて発見されたもので、蛇行剣は長さ237センチで国内最大です。

✅ これらの遺物は、古墳時代前期の金属器としては国宝級の傑作と評価されており、当時の生産技術の高さを示す重要な発見となりました。

✅ 今回の発見は、富雄丸山古墳の巨大な規模や中心被葬者の地位、当時の社会構造を知る上で重要な手がかりとなると期待されています。

さらに読む ⇒JAPAN Forward - Real Issues, Real News, Real Japan出典/画像元: https://japan-forward.com/ja/%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%83%BB%E5%AF%8C%E9%9B%84%E4%B8%B8%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E3%81%A7%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E8%9B%87%E8%A1%8C%E5%89%A3%E5%87%BA%E5%9C%9F%E3%80%81%E9%A1%9E/富雄丸山古墳は、歴史の謎を解き明かす重要な鍵となる可能性がありますね。

一方で、古代学研究者の辰巳和弘氏は、被葬者はヤマト王権内部の人物ではなく、王権に敵対していた豪族である可能性を指摘しています。

地元には、古墳が神武天皇の東征に抵抗した長髄彦の支配地域であったという伝承が残っており、辰巳氏の推測を裏付けるものとなっています。

富雄丸山古墳は、ヤマト王権の勢力拡大期における、王権と地方豪族の関係や、古墳文化の変遷を知る上で重要な史跡と言えるでしょう。

王権に抵抗した豪族の墓だったとしたら、ロマンがありますね!

富雄丸山古墳は、日本最大の円墳であり、貴重な歴史的価値を持つ遺跡です。

今後の調査によって、さらに多くの発見が期待されます。

💡 富雄丸山古墳は、日本最大の円墳です。

💡 古墳からは、国宝級の遺物が数多く出土しています。

💡 富雄丸山古墳は、当時の社会構造を知る上で重要な遺跡です。