大伴家持と万葉集の世界:父娘の歌と政治的思惑が交錯する歴史の謎?大伴家持と藤原久須麻呂の歌群:万葉集に秘められた父娘の物語

万葉集に刻まれた、大伴家持と藤原久須麻呂の歌群。娘への求婚を巡る父・家持の葛藤と、背後に隠された藤原仲麻呂の政治的意図を読み解く。単なる恋愛歌を超え、当時の権力闘争、父娘の愛情、そして万葉集編纂の謎に迫る、歴史ミステリー!家持の官僚としての生涯と、歌に込められた深い意味を考察する。

藤原仲麻呂の策略:家持との関係構築

久須麻呂の求婚、裏には何があった?藤原氏の狙いは?

藤原氏の政略、家持との関係構築のため。

大伴家持と藤原久須麻呂の歌群は、藤原仲麻呂の政略的な意図が背景にあると考えられます。

仲麻呂は、大伴家持との関係を深めるため、息子である久須麻呂を通じて接近を図った可能性があります。

娘への求婚も、その一環だったのかもしれません。

公開日:2020/04/22

✅ 万葉集に収録された、大伴家持と藤原久須麻呂の歌群について、久須麻呂の求婚に対する家持の対応と、その後の久須麻呂の返歌が紹介されている。

✅ 家持は娘への求婚を最初は断るものの、久須麻呂からの度重なる申し出を受け、将来的な期待を込めた返歌を送る。

✅ この歌群が、当時、藤原氏が政略的に大伴家と関係を築こうとした状況を示唆し、娘への求婚が仲介を介して行われた点に注目している。

さらに読む ⇒三友亭倉庫出典/画像元: https://ohomiwa.wordpress.com/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%80%8D%E9%81%A5/%E5%A4%A7%E4%BC%B4%E5%AE%B6%E6%8C%81%E3%81%A8%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%B9%85%E9%A0%88%E9%BA%BB%E5%91%82%E3%81%A8/藤原仲麻呂の思惑があったという分析は、非常に興味深いですね。

大伴家持を味方につけようとした戦略の一環だったと考えると、歌群の見方も変わってきます。

筆者は、久須麻呂の求婚の背後には、藤原仲麻呂の政略的な意図があったと推測しています。

当時、政界で台頭していた藤原氏は、大伴家持との関係を深めるために、息子である久須麻呂を通じて家持に接近したのではないかと分析しています。

これは、当時、藤原氏が政界で勢力を拡大し、家持を味方につけようとした戦略の一環だったと考えられます。

なるほど、求婚の裏には政治的な駆け引きがあったんですね。歴史って、色々な視点から見ると、違った顔を見せるから面白いですね。

大伴家持の生涯:官僚としての足跡と万葉集

大伴家持のすごいキャリア!最終的に何位まで昇進?

従三位まで昇進!晩年は右京大夫も。

大伴家持は、奈良時代の歌人で、万葉集の編纂にも深く関わっています。

地方官や中央官を歴任し、晩年には従三位にまで昇進。

その生涯は、当時の政治的混乱の中で、官僚として生きた姿を物語っています。

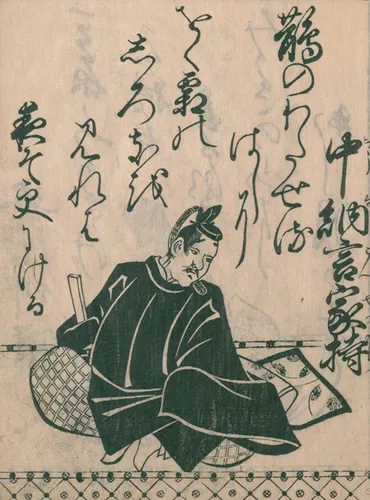

✅ 大伴家持は、奈良時代の歌人で、三十六歌仙の一人です。

✅ 地方官や中央官を歴任し、万葉集の編纂者の一人とも言われています。

✅ 万葉集の中でも多くの歌を残し、万葉末期の代表的な歌人です。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%BC%B4%E5%AE%B6%E6%8C%81-39439大伴家持の官僚としての足跡、万葉集への貢献、どちらも興味深いですね。

彼の生涯は、当時の社会情勢を映し出す鏡のようです。

大伴家持は、因幡守や信部大輔などの官職を歴任し、最終的には従三位にまで昇進しました。

晩年には右京大夫も務めましたが、長岡京遷都の翌年に死去しました。

彼の死後、藤原種継暗殺事件に関与した疑いで除名されるも、後に復位しています。

家持の生涯は、当時の政治的な混乱の中で、官僚として生きた姿を物語っています。

また、家持は万葉集の編纂にも関わっていた可能性があり、自作の修正や、坂上大嬢との関係における歌の変遷など、その編纂過程における役割も考察されています。

大伴家持って、すごい人だったんですね! 官僚としての顔も、歌人としての顔もあって、多才な人だったんですね。

歌群の真実:歴史的背景と多角的な考察

家持と久須麻呂の歌、背後に隠された真実とは?

政治的思惑と複雑な心情が込められた歌群。

家持と久須麻呂の歌群は、単なる恋愛歌を超え、当時の政治状況を反映した深い意味合いを持っています。

娘を「梅」、久須麻呂を「春雨」に例えるなど、比喩表現が用いられており、万葉集編纂における家持の役割も考察することで、歌群の真の価値が見えてきます。

公開日:2018/07/16

✅ 藤原仲麻呂の次男、藤原久須麻呂が家持の娘に求婚した際の和歌が複数収録されており、娘を「梅」、久須麻呂を「春雨」に例えるなど、比喩表現が用いられている。

✅ 家持は娘の求婚に対し、最初は婉曲に返事をしたり、謝罪の気持ちを表したりしていたが、最終的には娘の気持ちを尊重し、相手の意思を確かめる歌を詠んだ後、同意する歌を詠んでいる。

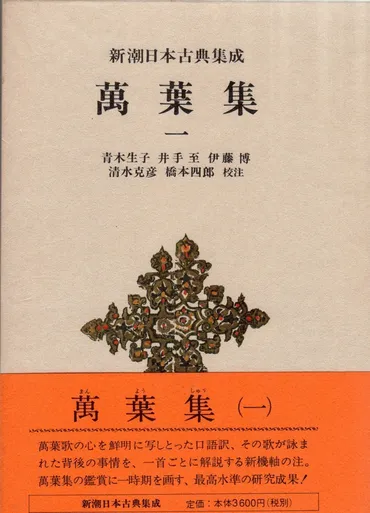

✅ 巻四の最後に収録されたこれらの歌は、巻五では雑歌として長歌10首、短歌104首が収録され、大伴旅人や山上憶良などの歌が中心となることが示唆されている。

さらに読む ⇒万葉集の日記出典/画像元: https://souenn32.hatenablog.jp/entry/20180717/1531770645家持と久須麻呂の歌群は、単なる恋愛歌を超えた、深い意味合いを持っていたんですね。

多角的な視点から考察することで、新たな発見があるというのは、とても興味深いです。

家持と久須麻呂の歌群は、単なる恋愛歌を超え、当時の政治状況を反映した深い意味合いを持っています。

藤原仲麻呂の思惑、家持の複雑な心情、そして万葉集編纂における家持の役割など、多角的な視点から考察することで、この歌群の真の価値が見えてきます。

この歌群は、当時の父娘と求婚者、そして政界の思惑が複雑に絡み合った、歴史的な背景を伝えています。

恋愛歌だと思って読んでいたものが、実は政治的な背景や、当時の人々の心情を表していたなんて、すごいですね。歴史って、奥が深い!

本日の記事では、万葉集に収録された大伴家持と藤原久須麻呂の歌群について、多角的に考察しました。

当時の人々の心情や政治的な背景を知る上で、非常に興味深い内容でした。

💡 大伴家持と藤原久須麻呂の歌群は、父娘の愛情、当時の恋愛観、そして政治的思惑が複雑に絡み合っています。

💡 藤原仲麻呂の思惑、家持の官僚としての生涯、万葉集における彼の役割など、多角的な視点から考察することで、歌群の真の価値が見えてきます。

💡 この歌群は、当時の歴史的背景を理解する上で、非常に重要な資料であると言えるでしょう。