日ユ同祖論の謎に迫る旅:日本とユダヤ、秘められたルーツとは?古代から現代まで:日ユ同祖論の真実を探る

日本のレイラインから邪馬台国、日ユ同祖論へ!古代史の謎を解き明かす壮大な旅が今、始まる。日本語とヘブライ語の驚くべき類似性、文化的な繋がり、そして天皇家のルーツに迫る。日ユ同祖論の検証、ナチスからユダヤ人を守った日本の真実、隠れユダヤ人の痕跡…歴史人口学、DNA研究、史書を駆使し、知られざる日本とユダヤの絆を紐解く。

隠された歴史:戦時下の日本とユダヤ人

ナチスの要求を日本が拒否?その背景とは?

政府方針、現地判断、そして「ガイジン」扱い。

第三章では、第二次世界大戦中の日本とユダヤ人の関係に焦点を当てます。

ナチス・ドイツのユダヤ人迫害要請に対する日本の対応や、日ユ同祖論の影響について、様々な視点から考察していきます。

公開日:2024/08/11

✅ 第二次世界大戦中、ナチス・ドイツは日本に対しユダヤ人の殺害を要請したが、日本はこれを拒否した。

✅ 著者のメロン・メッツィーニは、日本のユダヤ人政策がナチス・ドイツとは異なり、現地指揮官の判断に委ねられており、ユダヤ人は他の外国人と同様に扱われたと指摘している。

✅ 日本で「日ユ同祖論」が広まっているが、これが日本のユダヤ人政策に影響を与えた可能性については言及されていない。

さらに読む ⇒クーリエ・ジャポン出典/画像元: https://courrier.jp/news/archives/80288/ナチス・ドイツの要求を日本が拒否したという事実は、非常に興味深いですね。

当時の日本のユダヤ人政策や、日ユ同祖論との関係については、さらに深く掘り下げて知りたいです。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺の要請を日本が拒否した背景を探ります。

メロン・メッツィーニ氏の著書『日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか』を参考に、日本政府の方針、現地指揮官の裁量、そしてユダヤ人が「ガイジン」として扱われた事実を明らかにします。

作家のベンジャミン・イヴリー氏によるインタビューを通して、戦時中の日本の対応を多角的に考察し、日ユ同祖論の影響についても言及します。

第二次世界大戦中の日本の対応について、様々な側面から考察していくのは重要ですね。メロン・メッツィーニ氏の著書や、ベンジャミン・イヴリー氏のインタビューが楽しみです。

文化の多様性:イスラエルとユダヤの魅力

イスラエル、意外な魅力とは?日本との繋がり、知ってる?

ユダヤ文化の魅力と、日本との意外な関係性!

第四章では、イスラエルの文化的多様性に焦点を当てます。

紛争のイメージとは異なる、ユダヤの魅力や、日本との意外な関わりについて探求します。

人吉城地下遺構の謎にも迫ります。

公開日:2022/09/20

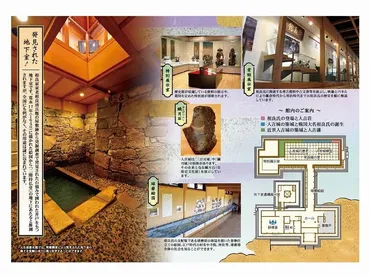

✅ 熊本県人吉市の城跡で見つかった「謎の地下室」を巡り、ユダヤ教の沐浴施設「ミクヴェ」ではないかという説が浮上し、シンポジウム開催が決定しました。

✅ 専門家は「ミクヴェ」の認定には特定の構造(自然水の流れ込み、溜池、沐浴用プール)が必要だと指摘し、日ユ同祖論やキリスト教との関連性についても言及しています。

✅ 人吉・球磨地方は仏教文化圏であり、専門家による学術的な検証を通して、地下室の用途を解き明かすシンポジウムが開催される予定です。

さらに読む ⇒キリスト新聞社ホームページ - 「キリスト新聞」1946年創刊。キリスト教界の最新ニュースをお届けするキリスト教メディアサイト。教会・牧師・信仰・カウンセリングについての情報満載。キリスト新聞のご購読申し込み受付中!「キリスト新聞社の本」好評発売中!出典/画像元: https://www.kirishin.com/2022/09/20/56347/イスラエルの文化的多様性に触れることで、私たちが抱いているイメージとは異なる側面を知ることができそうですね。

人吉城とユダヤ教の沐浴施設「ミクヴェ」の関連性も、とても興味深いです。

イスラエルは、紛争のイメージが強いものの、世界各地に離散したユダヤ人が築き上げた独自の文化を持つ。

高利貸やホロコースト、パレスチナ問題といったイメージとは異なる、ユダヤの魅力に迫ります。

室町~安土桃山時代には、ユダヤ人の血を引く宣教師が日本に滞在していたという事実、熊本の人吉城地下遺構がユダヤ教の沐浴施設「ミクヴェ」に似ている可能性など、日本との深い関わりを紐解きます。

そして、隠れユダヤ人が存在した可能性を探求し、その痕跡を追います。

なるほど、イスラエルの文化的多様性ですか。高利貸やホロコーストとは違う面にも触れるんですね。熊本の人吉城地下遺構、とても気になります。隠れユダヤ人の話も、楽しみです。

日ユ同祖論の探求:酒井勝軍の視点とその影響

日本人とユダヤ人は同祖?酒井勝軍が唱えた驚きの説とは?

日本人はユダヤの失われた十支族の末裔、という説。

第五章では、日ユ同祖論の提唱者である酒井勝軍の視点に焦点を当てます。

酒井勝軍の主張や、日本語とヘブライ語の類似性、そして、彼の思想が現代に与える影響について考察します。

✅ 日ユ同祖論は、日本人とユダヤ人が血縁関係にあるという説で、言語や文化に共通点が見られると主張されています。

✅ 日本語とヘブライ語には類似した単語が多数存在し、神社の配置や紋章、祭りの習慣などにも共通点が指摘されています。

✅ 徳島県にはユダヤ文化との関連を示す証拠があり、遺伝子レベルでも日本人とユダヤ人に共通点が見られるという研究があります。

さらに読む ⇒ エキサイトニュース出典/画像元: https://www.excite.co.jp/news/article/Japaaan_114641/酒井勝軍の日ユ同祖論について、科学的根拠はないものの、興味深い内容ですね。

日本語とヘブライ語の類似性を、3000語以上の類似語彙の存在を根拠としているというのも、興味深いですね。

昭和初期に酒井勝軍が提唱した日ユ同祖論に焦点を当て、日本人がユダヤの失われた十支族の末裔であるという説を紹介します。

科学的根拠はないものの、両民族間の興味深い共通点に注目します。

酒井は、失われた十支族が東へ向かい、混血を経て日本に定着したと主張し、物部氏や秦氏の子孫であると唱えました。

古代ヘブライ人を含む様々な渡来人との混血によって日本文化が形成されたとし、日本語とヘブライ語の類似性を、3000語以上の類似語彙の存在を根拠に示唆します。

そして、地名や単語が数千年経っても変化しにくいという点を重視し、その証拠を考察します。

酒井勝軍、初めて聞きました!日本語とヘブライ語の類似性が3000語以上もあるって、すごいですね!なんだか、ワクワクしてきました!

本日の記事では、日ユ同祖論をテーマに、日本とユダヤの様々な側面から、その関係性を紐解きました。

興味深い内容ばかりでしたね。

本日はありがとうございました。

💡 古代から現代まで、日本とユダヤの歴史的な関係を多角的に考察しました。

💡 言語、文化、そして歴史的背景を通じて、日ユ同祖論の謎に迫りました。

💡 様々な視点から、日本とユダヤの深いつながりを改めて認識しました。