大友宗麟とは?キリスト教受容と九州制覇の夢、その生涯を紐解く?大友宗麟の生涯:戦国武将、キリシタン大名、そして臼杵城

戦国時代の九州を席巻した大友宗麟。若き日の家督相続から、キリスト教への傾倒、南蛮貿易の推進、そして内政と戦乱の狭間で揺れる激動の生涯を描く。海外との交流を重視し、国際都市を築き上げた一方で、宗教対立と家臣団の離反に苦しむ。栄光と衰退、二つの顔を持つ宗麟の生涯は、今もなお歴史の舞台で輝き続ける。

宗教観の対立と内政の変化

宗麟のキリスト教への傾倒、何が家庭を混乱させた?

正室や長男との対立、家庭内での混乱。

宗麟のキリスト教への傾倒は、家臣団や家族との間に軋轢を生み、内政に暗い影を落とします。

宗教観の違いが、夫婦関係にまで影響を及ぼすという事実は、切ないですね。

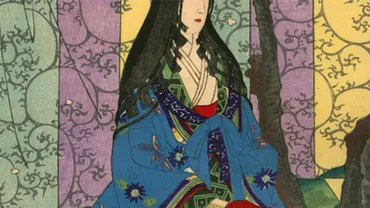

✅ 奈多夫人は、九州一の美女として知られ、大友宗麟に略奪婚される形で正室となり、宗麟との間に子をもうけました。

✅ 宗麟がキリスト教を信仰する中、奈多夫人は神道を信仰し、宗麟の側室たちへの不満から祈祷を行なったり、宗麟のキリスト教信仰に反発し、宗麟との関係が悪化しました。

✅ 奈多夫人は、宗麟との間で男児を複数出産しましたが、宗麟は側室を抱え続け、そのことで奈多夫人は不満を抱いていました。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/230384宗教観の違いから、夫婦関係が悪化し、長男にキリスト教徒の処刑を命じるなど、家庭内は混乱したのですね。

信仰心の強さが、時に人を苦しめることもあるという、歴史の教訓を感じます。

宗麟のキリスト教への傾倒は、家臣団の離反を招き、内政に影を落とすことになります。

特に、正室である奈多夫人は日本古来の神仏を深く信仰しており、宗麟のキリスト教への傾倒を激しく批判しました。

宗教観の違いから夫婦間の対立は深刻化し、最終的には、長男にキリスト教徒の処刑を命じるなど、家庭内は混乱します。

宗麟はキリスト教への信仰を深める一方で、家庭内での対立を深めていくという、複雑な状況に陥りました。

宗麟は、キリスト教を保護する一方で、禅宗に帰依するなど、宗教に対する強い関心を持ち続けていました。

宗教観の違いで夫婦関係がここまで悪化してしまうとは…驚きです。宗麟の複雑な心境が伝わってきますね。

戦乱の時代と衰退の始まり

大友宗麟の死が意味することとは?大友家の運命は?

大友家の衰退決定。勢力縮小につながった。

晩年、宗麟は島津氏との激戦を繰り広げ、大友家は衰退していきます。

本拠地とした臼杵城は、宗麟の最後の希望の象徴だったのかもしれません。

✅ この記事は、戦国時代の九州で勢力を誇った大友氏に焦点を当て、大友宗麟の生涯と臼杵城について解説しています。

✅ 大友宗麟は、内紛やキリスト教の保護などを経て勢力を拡大し、九州探題や左衛門督に任官され、大友氏の全盛期を築きました。

✅ 宗麟は家臣との対立から臼杵城に拠点を移し、天然の要害を生かした堅固な城を築いたと推測できます。

さらに読む ⇒城びと - お城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/1290耳川の戦いでの敗北が、大友家の衰退を決定づけたんですね。

臼杵城での防衛戦も、最期は叶わなかったという事実は、非常に残念です。

キリスト教への傾倒は島津氏との対立を深め、宗麟は日向への進軍を試みますが、耳川の戦いで敗北を喫します。

この敗戦は、大友家の衰退を決定づける大きな要因となりました。

また、戸次川の戦いでも敗北し、大友家は劣勢に立たされます。

宗麟は豊臣秀吉に援軍を要請し、臼杵城を最期の防衛拠点とします。

フランキ砲を活用して島津軍を撃退しますが、島津氏の降伏を見届けることなく病没します。

宗麟の死は、大友家の衰退を決定づけるものでした。

大友家の最盛期を知っているだけに、衰退していく姿は見ていて辛いですね。臼杵城での戦いにも注目したいです。

宗麟の遺したものと歴史的評価

大友宗麟、栄光と没落…その要因は?

南蛮貿易とキリスト教への傾倒。

宗麟の生涯は、激動そのものでした。

キリスト教への傾倒、家臣団との確執、そして戦乱。

宗麟の遺したものは、現代の私たちに何を語りかけるのでしょうか。

✅ 大友宗麟は、イエズス会士を保護し、キリスト教を日本に広めることに貢献しましたが、同時に禅を修め、多方面にわたる文化にも関心を示しました。

✅ 宗麟はキリスト教の軍事的・経済的な利益に期待し、領地を拡大しましたが、一方で、キリスト教を敵視する夫人との対立もありました。

✅ 宗麟は、九州の覇者を目指し、キリスト教徒としての日々に励みましたが、最終的には領国統治から手を引きました。

さらに読む ⇒日本文教出版|小学校・中学校・高校の教科書/デジタル教科書・教材出典/画像元: https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/history/history036/宗麟は、進取の気性に富んだ人物だったようですね。

南蛮貿易による経済発展を推し進めた功績は、高く評価されるべきでしょう。

しかし、キリスト教への過度な傾倒が、結果的に大友氏の衰退を早めたという点は、歴史の皮肉を感じさせます。

大友宗麟は、進取、開明、英傑の人として評価されています。

彼は海外交流を重視し、領地を国際的な舞台へと発展させました。

宗麟の推進した南蛮貿易は、大分を南蛮文化発祥の地としての地位を確立させました。

しかし、宗麟のキリスト教への過度な傾倒は、結果的に大友氏の衰退を早めることにもつながりました。

宗麟の生涯は激動に満ち、家督争いやキリスト教への傾倒、そしてそれに伴う内政の混乱や戦乱など、様々な出来事が複雑に絡み合っています。

彼が築いた城郭は、激動の時代を物語る象徴として、今もその存在を示しています。

宗麟の生涯は本当に波乱万丈ですね。彼の残した功績と、その後の大友家の衰退を考えると、色々な思いが巡ります。

大友宗麟の生涯は、まさに激動そのものでしたね。

彼の決断が、大友氏の盛衰を大きく左右したことがよく分かりました。

💡 大友宗麟は、キリスト教受容と南蛮貿易を通じて、領地の発展を目指しました。

💡 宗教観の違いから家臣や家族との関係が悪化し、晩年は島津氏との戦いに敗れました。

💡 宗麟の生涯は、戦国時代の複雑さを象徴し、今もなお多くの人々に興味を持たれています。