山鹿素行の思想と武士道?江戸時代の武士道とは!!?

武士道の真髄に迫る!山鹿素行の「士道」と、儒学・国学が築いた日本の思想世界を紐解く。

💡 山鹿素行は、儒教に基づいた独自の武士道「士道」を提唱した人物です。

💡 士道は、戦乱の終息した江戸時代において、武士が社会に貢献することを重視した思想です。

💡 山鹿素行の思想は、武士の役割や精神について深く考察したものです。

それでは、山鹿素行の思想と武士道について詳しく見ていきましょう。

山鹿素行と武士道

山鹿素行の思想で武士はどんな存在だった?

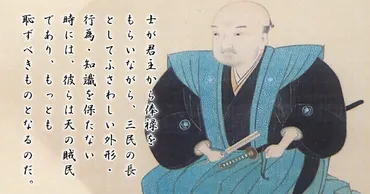

三民の師範

山鹿素行は、武士のあり方をどのように捉えていたのでしょうか?。

公開日:2017/12/15

✅ 山鹿素行は、朱熹による儒学解釈を批判し、孔子自身の教えを直接学ぶ「古学」を提唱しました。彼は、朱子学が孔子の思想を歪めていると主張し、自身の学問を「聖学」と呼びました。

✅ 山鹿素行は、武士の役割や精神について独自の考え方「士道」を提唱しました。士道は、戦国時代までの「武士道」とは異なり、戦乱の終息した江戸時代において、武士が社会に貢献し、徳を積むことを重視する思想です。

✅ 山鹿素行は、士道を通じて、武士が単なる戦闘員ではなく、社会の秩序維持や発展に貢献する存在として、武士社会を肯定的に捉えていました。彼は、武士は政治に関与し、社会を導く役割を果たすべきだと主張しました。

さらに読む ⇒日本史はストーリーで覚える!出典/画像元: https://motomiyatakahiro.hatenablog.com/entry/2017/12/15/131706山鹿素行の士道論は、武士の役割や精神について深い考察を示していますね。

山鹿素行は、儒教に基づく「士道」を提唱し、武士のあり方を説きました。

素行は、武士は天下の賤民ではなく、三民の師範としての職務を全うすべきだと主張しました。

素行の士道論は、融通の利かない「理」ではなく、現実的な「情」に重きを置いています。

武士道の根底にある「仁」や「誠」といった徳目は、武士が正義と情けを兼ね備え、信頼に基づく改革や平和な世を築くことを可能にしたと考えられています。

山鹿素行の士道論は、戦国時代とは異なる江戸時代の武士のあり方を示すもので、興味深いですね。

素行の理想とする人物像

素行はどんな人物像を理想とした?

権威に屈しない強い意志を持つ人

武士は、戦場での活躍以外にどのような役割を担っていたのでしょうか?。

✅ 江戸時代の武士は、戦場で活躍する機会が激減し、学問が基礎的な素養となりました。しかし、武士は普段、どのように生活し、何によって日々の糧を得ていたのでしょうか?

✅ 当時の武士は、戦闘者としての自負を持ちながらも戦闘行為を禁じられていたため、その存在意義を改めて問う必要がありました。そこで武士は、政治行政への進出と「人間性を磨いて人々のお手本になる」という役割を担うことで、自身の存在意義を見出そうとしました。

✅ 特に後者は、儒教的な武士道と言えるもので、「己の心身を正しくして、その徳によって国を平和に保つべきである」という思想が武士の間で浸透していきました。この思想は、儒学の「修身斉家治国平天下」に通じるものであり、武士たちは儒学を通じて自身の生き方を模索したと考えられます。

さらに読む ⇒煉誠館 大東流合気武術・神変自源流居合術の古流武術道場 大阪、奈良を中心に活動出典/画像元: https://rensei-kan.com/blog/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%82%88/素行の理想とする人物像は、現代社会においても学ぶべき点が多いと感じます。

素行は、「士道」の中で「大丈夫」という言葉を用いて、権威や権力に屈せず、義心を貫き、命をかけても物事をやり遂げる強い意志を持つ人物像を理想として示しました。

現代社会においても、素行の教えから「志」を大切にし、困難に立ち向かう精神を学ぶことが重要です。

武士は、単なる戦闘員ではなく、社会に貢献する存在だったんですね。

江戸時代~近現代の日本思想

江戸時代~近現代の日本思想で活躍した重要人物は?

儒学者と国学者

江戸時代の儒学者と国学者は、どのような思想を持っていたのでしょうか?。

公開日:2020/08/05

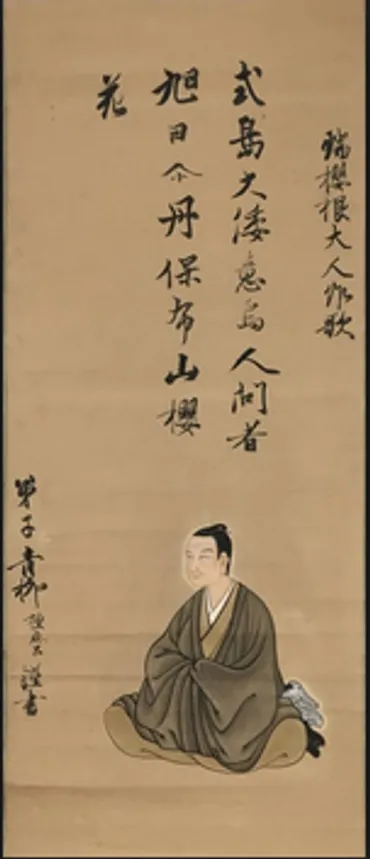

✅ 本居宣長は、儒教や仏教的な価値観よりも、人間の情や「もののあはれ」を大切にするという主情主義的な人間観を持っていた。

✅ 宣長は、儒教や仏教的な価値観では捉えきれない人間の心の奥深さを、歌や物語の世界に見ていた。そして、社会的な責任感も、個人の心の真情から生まれてくるものだと考えていた。

✅ 宣長は、人間の心の奥底にある情を表現する歌や物語こそ、人間の真の姿を表すものだと主張し、その創造性を高く評価していた。

さらに読む ⇒ウェブマガジンプロメテウス出典/画像元: https://mzprometheus.wordpress.com/2018/07/05/nsm9motoorinorinaga/本居宣長の思想は、人間の心の奥深さを重視したもので、現代においても共感を呼ぶものだと思います。

江戸時代~近現代の日本思想では、儒学者と国学者それぞれ重要な人物とその思想が生まれます。

儒学者では、朱子学の林羅山、陽明学の中江藤樹、古学の山鹿素行、伊藤仁斎、荻生徂徠などが挙げられます。

国学者では、契沖、荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤などが挙げられます。

彼らは、それぞれ異なる視点から儒学や日本の伝統文化を解釈し、独自の思想体系を確立しました。

江戸時代~近現代の日本思想は、多様で興味深いですね。

儒学者の思想とその影響

江戸時代の儒学は、どんな学派を生み出し、社会にどんな影響を与えたか?

朱子学、陽明学、古学など。社会秩序と道徳に影響

林羅山、中江藤樹、山鹿素行の3人の思想は、それぞれどのような特徴があるのでしょうか?。

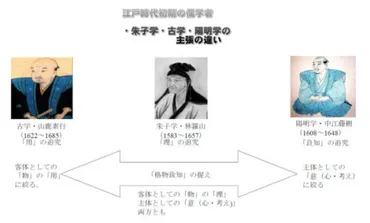

✅ この記事は、江戸時代初期の儒学者である林羅山(朱子学)、中江藤樹(陽明学)、山鹿素行(古学)の3人の思想体系を比較し、それぞれの思想の特徴を説明しています。

✅ 林羅山の朱子学は「理」の思想で、江戸幕府の安定と秩序維持に貢献しました。中江藤樹の陽明学は「良知」の思想で、朱子学の「理」に対する疑問を提起し、個人の心の重要性を主張しました。

✅ 山鹿素行の古学は「用」の思想で、武士の役割や士道を重視し、尊皇愛国の思想を展開しました。特に、素行の思想は、後の時代における武士道や赤穂浪士の討ち入りにも影響を与えたとされています。

さらに読む ⇒社会科関連徒然語り出典/画像元: https://syakaika-turezure.com/razan-toujyu-soko/各学派の思想は、社会や文化に大きな影響を与えたことが分かります。

儒学者は、朱子学、陽明学、古学といったさまざまな学派を生み出し、それぞれの思想は、社会や文化に大きな影響を与えました。

林羅山は朱子学を官学化し、上下定分の理に基づく身分秩序と敬を重視した思想を展開しました。

中江藤樹は朱子学への批判から生まれた陽明学を日本に紹介し、実践を重視し、孝と良知に基づく知行合一を説きました。

山鹿素行は朱子学の抽象性を批判し、周公・孔子の教えに立ち戻った古学を提唱し、武士のあり方である士道を確立しました。

伊藤仁斎は朱子学の形式性を批判し、『論語』を重視した古義学を提唱し、仁と誠を重視し、人々の愛を説きました。

荻生徂徠は古文辞学を提唱し、古典を当時の言葉で理解することで、先王の道を明らかにしようとした思想を展開しました。

儒学者の思想は、江戸時代の社会や文化を形作った重要な要素ですね。

国学の思想とその影響

国学は日本の何を重視した学問?

日本の伝統文化

国学は、日本の伝統文化を研究する学問分野ですが、どのような特徴があるのでしょうか?。

公開日:2023/05/02

✅ 国学は、江戸時代に始まった日本独自の思想や精神を研究する学問で、古典を研究することで本来の日本のあるべき姿を探求することを目的としています。

✅ 国学を代表する4人の学者は「国学の四大人」と呼ばれ、それぞれが古事記や万葉集などの古典を研究し、独自の思想を確立しました。

✅ 国学の四大人である荷田春満は国学の創始者、賀茂真淵は万葉集研究、本居宣長は古事記の注釈書「古事記伝」の執筆で知られており、彼らの研究は現代でも古典研究や日本文化理解に大きな影響を与えています。

さらに読む ⇒HugKum(はぐくむ) | 小学館が運営する乳幼児~小学生ママ・パパのための育児情報メディア出典/画像元: https://hugkum.sho.jp/471961国学は、日本の文化や精神を深く理解する上で重要な学問分野だと思います。

国学は、日本の伝統文化を深く研究し、独自の思想体系を確立した学問分野です。

契沖は国学の祖として、古典を文献学的に研究することを提唱しました。

荷田春満は契沖の研究を受け継ぎ、古語研究を通して日本古代の精神を探求しました。

賀茂真淵は荷田春満に学び、外来思想の影響のない古代の精神を探求し、『万葉集』から「高く直き心」と「ますらをぶり」を見出しました。

本居宣長は国学の大成者として、賀茂真淵に師事し、日本古来の精神である「まごころ」を重視しました。

また、『源氏物語』を通して「もののあわれ」を文芸の本質としました。

平田篤胤は古道と神道を結びつけた復古神道を体系化し、天皇の絶対性と日本の優越性を説きました。

国学の四大人と言われる人物たちは、それぞれ個性的な思想を持っていたんですね。

山鹿素行の思想は、武士の役割や精神について深い考察を示しており、現代社会においても学ぶべき点が多いと感じます。

💡 山鹿素行は、儒教に基づいた独自の武士道「士道」を提唱しました。

💡 士道は、戦乱の終息した江戸時代において、武士が社会に貢献することを重視した思想です。

💡 山鹿素行の思想は、武士の役割や精神について深く考察したものです。