戦争 80年目の記憶を辿る~戦没者の遺品、証言、そして未来への継承~?戦争の記憶を未来へ繋ぐ記録と証言

日中戦争勃発から終戦、そして戦後へ。特別企画展「銃後の人々と、その戦後」は、戦地へ向かう人々を支えた銃後の人々の姿、戦没者の遺族の苦悩、そして戦後の復興と、戦争の記憶を未来へ繋ぐ取り組みを資料と証言で紐解きます。出征遺家族の資料、遺族の体験記、公文書館の記録などを通し、戦争の悲劇を風化させず、平和への願いを込めた展示です。

💡 戦没者の遺品や資料、証言を通して、戦争の悲劇や人々の苦悩を記録し、後世に伝える取り組み。

💡 遺骨収集事業や遺族の苦悩、戦後の復興など、戦争を様々な角度から捉え、記憶を風化させない努力。

💡 戦争体験者の証言映像や、資料の公開を通じて、平和の大切さを訴え、未来へ繋ぐための活動。

本日は、戦争に関する様々な記録や証言を通して、その記憶を未来へ繋ぐための取り組みをご紹介していきます。

それでは、深く掘り下げていきましょう。

出征と銃後の支え:戦争の始まりと人々の生活

日中戦争、壮行会…当時の人々の暮らしを伝える展示とは?

出征、助け合いに焦点を当てた資料展示。

日中戦争、太平洋戦争における出征の様子、兵士を見送る人々の思い、そして戦争の始まりと人々の生活について焦点を当てます。

そこから見えてくるものとは?。

✅ 日中戦争、太平洋戦争において、多くの男性が出征し、見送る家族や郷土の人々は、軍歌を歌い、日の丸を振ってその門出を祝った。

✅ 出征する兵士は、家族から千人針や寄せ書きで武運を祈られ、特に初期は盛大な見送りが慣例であった。しかし、戦争の激化とともに、その規模は縮小していった。

✅ 出征した兄を亡くした田村行子さんは、戦争の悲惨さを語り、二度と戦争を起こしてはならないという強い思いを抱き、平和を願っている。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/943189戦争の悲劇と、二度と繰り返してはならないという強い思いが伝わってきますね。

戦争の激化とともに見送りの規模が縮小していく様子も、時代の変化を物語っています。

日中戦争の勃発から物語は始まります。

多くの人々が家族と離れ、戦地へと向かいました。

彼らを送り出す壮行会や、隣組、婦人会による助け合いなど、銃後の人々は様々な形で彼らを支えました。

昭和館では、終戦65周年を記念し、特別企画展「銃後の人々と、その戦後~出征遺家族の資料を中心として~」を開催し、この時代の様子を資料と証言を通して振り返りました。

この展示は、出征の風景、銃後の助け合いに焦点を当て、当時の人々の生活を伝えています。

壮行会の様子や、銃後の人々の支えなど、当時の人々の生活が具体的に描写されていて興味深いですね。特に、昭和館の特別企画展の詳細が気になります。

戦地での記録と家族への思い:戦没者の情報と遺族の苦悩

戦没者の死を記録した資料、何が公開された?

死亡状況に関する聴き取り資料

戦地での記録、戦没者の情報、そして遺族が抱える苦悩に迫ります。

遺骨収集事業は、外交問題だけでなく、国内においても様々な課題を抱えています。

公開日:2023/05/27

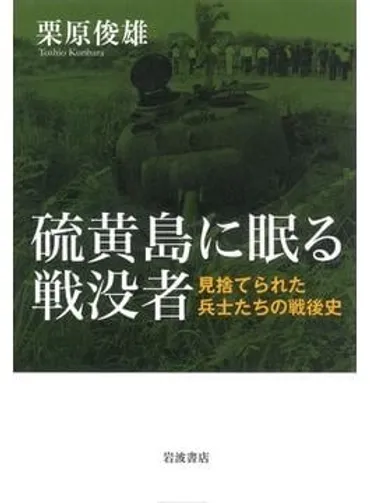

✅ 著者は、硫黄島での遺骨収集事業を軸に、戦没者の遺骨収集の実情やDNA鑑定による身元確認の変遷をまとめている。

✅ 遺骨収集事業は外交上の問題だけでなく、国内の硫黄島でも遺族の思いに応えられていない現状があり、国の「責務」として認識されていなかったことなど、法律上の無関心が事業を制約してきた。

✅ 近年、関係者の思慕の情や、政治的立場を超えて戦争犠牲者を弔うべきという雰囲気が醸成されつつあり、厚生労働省の対応にも変化が見られる。遺骨収集を通して、死者を尊ぶことについて読者に問いかけている。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/14917576遺骨収集事業の現状や、遺族の思いに応えられていない現状、そして法的な課題についても触れられています。

近年、関係者の思いが変化しつつある点が注目されます。

厚生労働省は、先の大戦中に海外で亡くなった戦没者の死亡状況に関する聴き取り資料を公開しました。

これらの資料は、戦後、帰還した元上官等から聴き取りを行い、死亡認定事務処理のために作成されたもので、死亡者の氏名、生年月日、本籍地、部隊名、死亡日、死亡の状況、帰還者の氏名などが記録されています。

資料は、旧陸軍・旧海軍別に、死亡地域ごと、死亡年月日順に掲載され、個人識別情報(氏名・生年月日・本籍地、帰還者の氏名など)は黒塗り処理されています。

一方、仙台市の後藤城紀さんは、父の出征と硫黄島での戦死、母の悲しみについて回想し、栗原市の高橋義雄さんは、父の戦死公報が届いた日の家族の変化を語るなど、戦没者の遺族の苦悩も存在しました。

遺族の苦悩や、個人の情報が黒塗りされている点から、戦争の傷跡の深さを改めて感じます。資料公開によって、少しでも真実が明らかになることを願います。

次のページを読む ⇒

終戦80年。戦後の食糧難や遺族の苦悩、そして復興への道。体験記や資料から戦争の記憶を後世へ。平和への願いを込めた証言と記録。