平城宮跡を巡る旅 - 天平文化と藤原不比等の権勢を感じ取る?とは!?

平城宮跡を2度目に歩くならコレ!朱雀門や大極殿を巡り、藤原不比等の権勢と天平文化に浸る旅へ。光明皇后の物語も音声解説で!

💡 平城宮跡は、奈良時代に都として栄えた場所です。

💡 藤原不比等は、平城京遷都の立役者であり、その後も朝廷内で大きな影響力を持ちました。

💡 光明皇后は、聖武天皇の皇后として、仏教の普及や社会事業に貢献しました。

では、早速ですが、平城宮跡を巡る旅へ出発しましょう!。

平城宮跡を巡る旅 - 天平文化と藤原不比等の権勢を感じ取る

平城宮跡の゛2回目゛ルートの魅力は?

天平文化と藤原不比等を感じよう

平城宮跡は、奈良時代の人々の暮らしや政治の様子を知る貴重な場所ですね。

✅ この記事は奈良時代の平城宮における政治と文化の華やかさを、具体的な歴史事実に基づいて描写しています。

✅ 元明天皇の遷都から聖武天皇、孝謙天皇(称徳天皇)の時代まで、大極殿での元日朝賀、朱雀門で行われた歌垣、東院庭園など、平城宮における重要な出来事と、それに関わる人物たちの行動が紹介されています。

✅ 特に、瑞祥、儀式、歌垣、政治権力継承といった要素を通じて、当時の華やかな宮廷文化と、天皇を中心とした政治体制のあり方が具体的に示されています。

さらに読む ⇒ 史跡ナビ出典/画像元: https://shisekinavi.com/heijokyuato/平城宮跡を巡る旅を通して、天平文化の華やかさと藤原不比等の権勢を感じ取ることができます。

平城宮跡の「2回目に歩きたいルート」は、朱雀門や大極殿などの復原された建物、法華寺、海龍王寺を巡り、天平文化と藤原不比等の権勢を感じ取る旅を提案する。

ルートは、朱雀大路から始まり、朱雀門、第一次大極殿、東院庭園、桜梅神社、法華寺、海龍王寺と進む。

各スポットには、平城京の栄華と藤原不比等の影響力が、歴史的な背景や建物の特徴などを交えて解説されている。

朱雀門、大極殿、東院庭園…まるでタイムスリップしたようです!

光明皇后 - 仏教への帰依と社会事業

光明皇后はどんな人物だった?

仏教に深く帰依した皇后

光明皇后は、聖武天皇の皇后として、多くの功績を残しましたね。

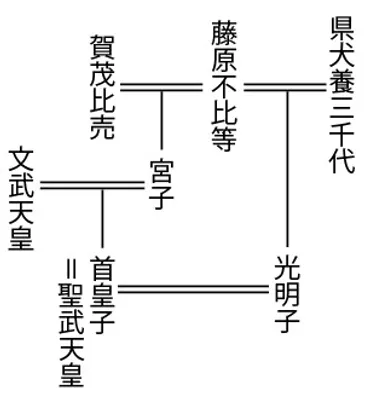

✅ 記事は、光明皇后についての講演録音が公開されることを告知し、光明皇后の生涯、特に生まれた時代背景や父である藤原不比等の生い立ちについて解説しています。

✅ 特に藤原不比等の兄である貞恵について触れ、彼が若くして亡くなったことや、その才能が活かされなかったことが父である鎌足にとって大きな悲しみであったことを述べています。

✅ また、藤原不比等が壬申の乱の際に立場的に負けた側であったにも関わらず、その後頭角を現し、持統天皇の時代に太政大臣に抜擢された高市皇子について説明しています。

さらに読む ⇒日本の歴史 解説音声つき出典/画像元: https://history.kaisetsuvoice.com/Koumyoushi01.html光明皇后の生涯と社会事業について知ることは、当時の社会状況を知る上で非常に重要です。

光明皇后に関する音声解説は、父藤原不比等と母県犬養三千代の紹介から始まり、首皇子(後の聖武天皇)との結婚、そして皇后になるまでの道のりを詳しく解説している。

光明皇后は仏教に深く帰依しており、国分寺・国分尼寺や大仏の造営、施薬院・悲田院の設立など、社会事業にも積極的に取り組んだ。

光明皇后の仏教への深い信仰心と社会事業への熱意が伝わってきます。

元明天皇の即位と藤原不比等の台頭

光明皇后はどのように皇后の座に就いたのか?

元明天皇の即位に繋がる道程

元明天皇の即位と平城京遷都は、藤原不比等の権力拡大と密接に関係しています。

公開日:2010/01/22

✅ 平城京遷都は、天皇の権威から藤原氏の権威への移行を示すものであり、藤原不比等が自身の血統を継ぐ孫である首皇子(後の聖武天皇)を天皇の位につけようとした壮大な計画であったと考えられる。

✅ 藤原不比等は、唐の都長安をモデルとした宮都建設を通じて法治国家の実現を目指していたが、その一方で権力に対する強い執着も持ち合わせていた。

✅ 藤原不比等の息子たち(藤原四子)は優秀な官僚として国を支えていたが、天然痘によって相次いで亡くなったことで国家は大混乱に陥り、聖武天皇の政治にも影響が出た。

さらに読む ⇒平城京クロニクル 対談 都遷り ――寧楽の京と、そのあと先千田稔×里中満智子 安藤寿和子・構成 Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)出典/画像元: https://wedge.ismedia.jp/articles/-/724?page=3&layout=b平城京遷都は、藤原氏の権勢を示す象徴的な出来事であり、日本の歴史に大きな影響を与えました。

光明皇后が皇后になるまでの道のりは、元明天皇の即位と平城京遷都へと繋がる重要な出来事である。

元明天皇は、文武天皇の死後、7歳の首皇子が即位するには若すぎるため、中継ぎの天皇として即位した。

元明天皇の即位は、以前に皇后を務めた女帝とは異なる、異例中の異例と言える。

元明天皇の即位翌年には、藤原不比等が右大臣に昇進し、政界のトップに立った。

藤原不比等の戦略的な行動が、平城京遷都へと繋がったのですね。

平城京遷都 - 唐の長安を模倣した都

平城京遷都の本当の理由は?

謎のままです

平城京は、唐の長安を模倣して建設された壮大な都だったのですね。

✅ 710年、元明天皇は藤原京から平城京へ都を移しました。藤原不比等が都を移すことを強く主張し、元明天皇はそれに従ったとされています。

✅ 藤原京は唐の都・長安を参考に条坊制を採用した壮大な都でしたが、わずか16年で放棄されました。理由は、藤原京が長安の模倣に失敗していたこと、または藤原不比等が権力を強め、娘の宮子が産んだ首皇子の成長を見守るためなど、諸説あります。

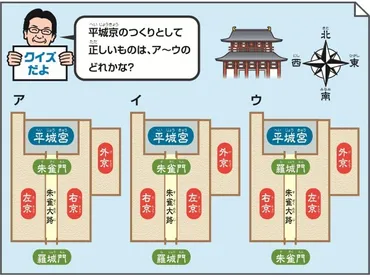

✅ 平城京は東西約6キロメートル、南北約5キロメートルの規模をもち、中心部に平城宮が置かれました。朱雀大路が都の中心を貫き、東西に右京と左京が設けられました。2007年には都の外とされていた場所から十条大路跡が発掘され、平城京は更に広かった可能性が示唆されています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/14794365平城京遷都の背景には、様々な要因が考えられますが、藤原不比等の影響力が大きかったことは間違いありません。

平城京遷都は、文武天皇の時代に計画されていたものの、文武天皇の死によって一時棚上げにされていた。

元明天皇は、和銅元年(708)に遷都の詔を出し、和銅三年(710)に藤原京から平城京への遷都が実現した。

遷都の理由は、藤原京が狭くなったため、あるいは中国の思想「天子南面す」にそぐわないためなど、様々な説がある。

しかし、最近の調査では、藤原京は平城京よりも広かったことが判明しており、遷都の理由は依然不明である。

平城京は、唐の長安を模倣して建設されたが、東側には外京と呼ばれる張り出しが設けられた。

この外京は、蘇我氏の影響力を封じ、飛鳥の法興寺を移転させる目的があったと考えられている。

藤原京と平城京の比較は、当時の政治体制の変化を知る上で重要ですね。

藤原不比等の娘たち - 皇室への嫁入りと藤原氏の権力拡大

藤原氏の隆盛を築いたのは誰?

藤原不比等

藤原不比等の娘たちの皇室への嫁入りは、藤原氏の権力拡大に大きく貢献しました。

公開日:2019/05/26

✅ 藤原不比等は、父である中臣鎌足の影響もあり、下級官僚から政治の世界に入りました。しかし、壬申の乱での立場から、政治的に優遇されることはありませんでした。

✅ その後、草壁皇子の息子である軽皇子(文武天皇)に仕え、大宝律令の制定に貢献することで、朝廷内の要職に昇進しました。

✅ 藤原不比等の娘である藤原宮子は文武天皇に嫁ぎ、後の聖武天皇の母となり、藤原氏の隆盛に貢献しました。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/huhito_fuziwara藤原不比等の娘たちは、それぞれに異なる個性と能力を持ちながらも、歴史に大きな足跡を残しました。

藤原不比等は、娘を皇室に嫁がせることで藤原氏の勢力を拡大した。

その中でも特に有名なのが、文武天皇の夫人となった藤原宮子と、聖武天皇の皇后となった光明子の二人である。

藤原宮子は、文武天皇との間に聖武天皇をもうけ、光明子は、聖武天皇の皇后として、従来の慣例を破って藤原氏出身でありながらその地位に就いた。

これは、藤原氏が政治的な権力を強めるための戦略と考えられている。

光明子は、将来天皇となる男子を産むことはできませんでしたが、孤児や貧窮者、病人の救済を行うなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいました。

藤原氏の権力拡大と、その過程で生まれた対立、そして光明子の社会貢献活動など、藤原不比等の二人の娘は、日本の歴史に大きな影響を与えた人物と言えるでしょう。

藤原不比等の娘たちは、単なる皇室への嫁入りではなく、政治的な戦略の一環だったのですね。

平城宮跡を巡る旅を通して、奈良時代の政治と文化、そして藤原不比等の権勢について理解を深められたのではないでしょうか。

💡 平城宮跡は、奈良時代の都の遺構であり、当時の政治と文化を知る貴重な場所です。

💡 藤原不比等は、平城京遷都を推進し、その後も朝廷内で大きな影響力を持ち続けた人物です。

💡 光明皇后は、聖武天皇の皇后として、仏教の普及や社会事業に貢献し、後世に名を残しました。