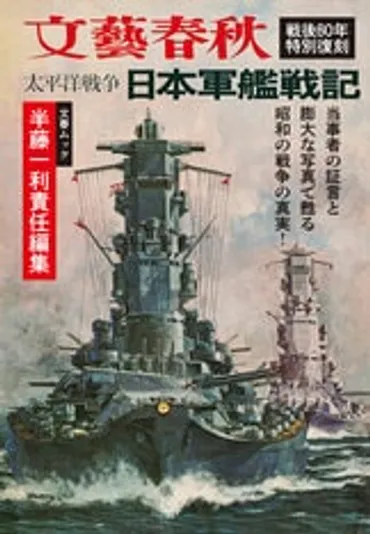

半藤一利の生涯と昭和史:戦争体験と平和への願いとは?半藤一利が遺した記録と平和へのメッセージ

東京大空襲を経験した半藤一利。墨田区で育ち、歴史研究へと繋がった少年時代。文藝春秋での活躍、そして作家としての顔。戦後日本が忘れてはならない戦争の教訓を伝える。半藤氏の戦争観、自衛隊への提言、護憲派への警鐘…その思想は、14歳の壮絶な体験から生まれた。戦後80年、今こそ過去を振り返り、未来を考える。

歴史研究者としての軌跡

半藤一利氏の戦史研究のきっかけは?

文芸春秋入社後の資料収集と取材。

半藤一利さんの代表作である『日本のいちばん長い日』。

この作品を通して、日本の近現代史を多角的に分析し、…。

✅ 昭和20年8月14日正午から24時間の間に起きた出来事を、埋もれていた資料と綿密な取材に基づいて再現したノンフィクション作品。

✅ 広島への原爆投下、ソ連軍の満州侵略という状況下で、日本政府がポツダム宣言への対応を決めかねている中、陸軍の徹底抗戦派との対立を描いている。

✅ 本書は、半藤一利氏による同作品の文庫版であり、8月15日を巡る緊迫した一日を活写した作品。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167483159数々の賞を受賞した作品を通して、半藤さんの歴史研究が評価されていることがわかります。

奥様の夏目末利子さんとの関係も素敵ですね。

文藝春秋社でのキャリアの中で、半藤氏は『日本のいちばん長い日』をはじめとする近現代史に関する著作を多数発表し、数々の賞を受賞。

妻は夏目漱石の孫である半藤末利子。

文芸春秋が故半藤一利氏が担当した戦史研究の復刻版を出版し、半藤氏の戦争観に注目が集まっている。

戦史研究への関心は、文芸春秋入社後に資料収集や軍人への取材を通して芽生え、週刊文春での連載「人物太平洋戦争」で様々な軍人との出会いを通じて深まっていった。

半藤氏の作品は、日本の近現代史を知る上で非常に貴重な資料です。私も改めて読み返してみようと思います。

戦争と軍事に対する考察

半藤氏が警鐘!日本人が理解不足なのは何?

軍隊と自衛隊に関する理解

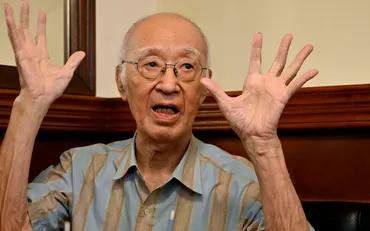

半藤一利さんは、集団的自衛権の解釈改憲や秘密保護法など、現代の社会情勢に対しても強い関心を持っていました。

メディア統制への…。

✅ 作家の半藤一利氏は、安倍政権による集団的自衛権の解釈改憲などの政策を、メディア統制を行った戦前の軍国主義と重ねて見ており、憲法9条の空洞化を危惧している。

✅ 秘密保護法によってメディアが萎縮し、自由に発言できなくなる状況は、戦前と似た構図であり、解釈改憲が実現すれば、自衛隊の軍隊化へと進み、「ノー・リターン・ポイント」に達すると警鐘を鳴らしている。

✅ 安倍首相が解釈改憲を急ぐ理由については推測するも、デフレ脱却で国民の警戒心を解き、段階的に政策を進めてきたことに用心すべきだと述べている。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/v4?id=seikaiinterview-hando-01_201406260001現代の社会問題を、戦前の状況と重ねて考察している点が興味深いです。

半藤さんの警鐘を真摯に受け止める必要がありそうですね。

半藤氏は、戦後日本人が軍隊の持つ怖さを理解していないと指摘し、自衛隊による安全を考える上で、軍隊の持つ統帥権や独断専行権といった問題を考慮する必要性を説いた。

2015年と2017年に「サンデー毎日」で、保阪正康氏、青木理氏との鼎談を行い、世代を超えた3名は、安倍晋三首相への批判で共通認識を持っていた。

護憲派の軍事への嫌悪感が、自衛隊を理解する上での壁になっていると指摘し、左派が平和憲法という言葉の誤用から論理的誤りを犯し、右派も同様に軍事に関する理解が不足していると分析した。

結果として、軍事に対する無知が左右双方に存在し、その理解不足が日本社会の課題であると結論づけた。

半藤氏の冷静な分析は、私達が現代社会の問題を考える上で、非常に参考になります。歴史の知識は、未来を考える上でも重要ですね。

晩年と未来へのメッセージ

半藤一利氏が「絶対」を嫌った理由は?

東京大空襲での死の淵からの生還体験。

半藤一利さんの晩年の活動を通して、戦争の記憶を風化させないことの重要性が語られています。

隅田川ボート記念碑の建設委員会の会長も務め…。

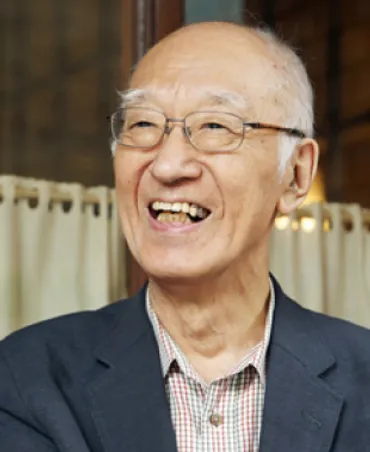

✅ 昭和史研究の第一人者である作家の半藤一利さんが90歳で亡くなり、過去のインタビュー記事が再公開された。

✅ 記事では、半藤さんの少年時代の東京大空襲の経験や、戦争への認識の変化が語られている。

✅ 中学校での軍事教練の様子や、マリアナ諸島を巡る攻防戦をきっかけに日本全体が戦争色を強めていった様子が描写されている。

さらに読む ⇒文春オンライン | 世の中の「ほんとう」がわかります出典/画像元: https://bunshun.jp/articles/-/42824?page=1晩年まで精力的に活動されていたことに頭が下がります。

戦争体験を語り継ぐことの重要性を改めて感じました。

半藤一利氏は、東京大空襲の体験から「絶対」という言葉を嫌い、戦争の現実を深く認識していた。

晩年には隅田川ボート記念碑の建設委員会の会長を務めるなど、墨田区との関わりを深め、著書『隅田川の向う側ー私の昭和史ー』などを通して、墨田区の歴史や文化についても深く造詣が深かった。

その原点は、14歳で体験した東京大空襲での死の淵からの生還体験にあった。

この記事は、戦後80年を迎え、過去の戦争を振り返ることの重要性を示唆している。

自民党の戦史勉強会を立ち上げるなど、その活動は多岐にわたった。

東京大空襲の体験から、晩年の活動まで、半藤さんの人生観が凝縮されていますね。私も、過去の戦争についてもっと学びたいです。

半藤一利さんの生涯を通して、戦争の悲惨さと平和の尊さを学びました。

歴史を学ぶことの大切さを改めて感じました。

💡 半藤一利は、少年時代を墨田区で過ごし、戦争の悲劇を経験するとともに、平和への強い願いを持つようになった。

💡 編集者、作家として活躍し、近現代史に関する著作を多数発表し、歴史の真実を後世に伝えようと尽力した。

💡 晩年まで、戦争の記憶を風化させないために、社会問題に対して考察し、平和な社会の実現を願っていた。