日本の恩給制度は、戦後73年でどう変わった?戦没者遺族への恩給制度とは!?

戦没者や戦傷病者とその遺族への支援!恩給制度の仕組みや受給資格、手続き、問い合わせ先まで詳しく解説。遺族年金、弔慰金など、知っておきたい情報が満載です。

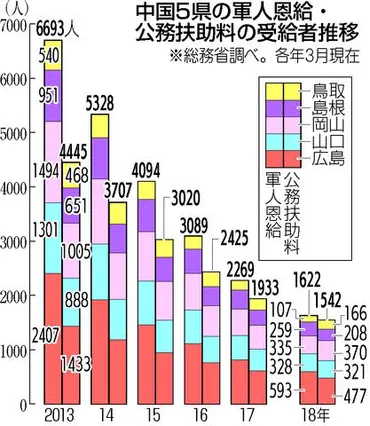

💡 戦後73年が経過し、旧軍人に国が支給する軍人恩給と戦没者の妻が主な対象になる公務扶助料を受給する人が急減している。

💡 受給者の高齢化が主な原因であり、今後数年で受給者数が1万人を下回る可能性もある。

💡 戦争体験の証言を次世代に伝えるための活動の強化が求められている。

それでは、第一章「日本の恩給制度の歴史と厚生労働省による援護」についてお話します。

日本の恩給制度の歴史と厚生労働省による援護

日本の恩給制度はいつから始まった?

明治8年

本章では、日本の恩給制度の歴史と、厚生労働省による援護について詳しく解説していきます。

✅ 戦後73年が経過し、旧軍人に国が支給する軍人恩給と戦没者の妻が主な対象になる公務扶助料を受給する人が急減しており、特に過去5年間で大きく減少しています。

✅ 受給者の高齢化が主な原因であり、今後数年で受給者数が1万人を下回る可能性もあることから、戦争体験の証言を次世代に伝えるための活動の強化が求められています。

✅ 遺族会が担ってきた追悼行事の運営も担い手不足が深刻で、行政が引き継ぐケースも出てきています。遺族会の高齢化が進んでいることから、戦争体験を記録・保存し、次世代に伝承するための取り組みがますます重要になっています。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86366戦後73年が経過し、恩給制度の現状や課題が浮き彫りになってきましたね。

日本の恩給制度は、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、その後、大正12年に現在の恩給法が制定されました。

戦後、軍人恩給は一時廃止されましたが、昭和28年8月に復活しました。

現在では、恩給法の適用を受ける者は、軍人及びその遺族が主になっています。

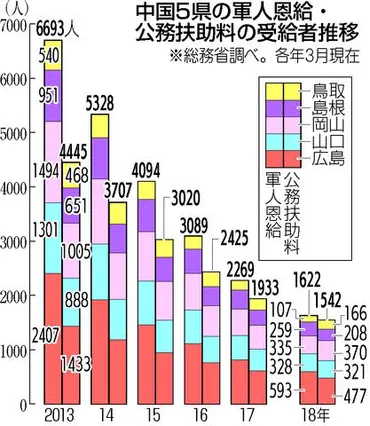

厚生労働省は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、軍人軍属等の公務傷病等により障害や死亡となった者、またはその遺族に対して、障害年金・遺族年金・遺族給与金・弔慰金を支給して援護を行っています。

毎年5月末に「支給通知書」と「援護年金受給者のしおり」が送付されます。

住所変更、振込先変更、受給者死亡など、必要な手続が発生した場合は、厚生労働省までご連絡ください。

受給者が亡くなられた場合、未支給年金は相続人からの請求に基づきお支払いされ、過誤払金は返還していただきます。

障害年金受給者が亡くなった場合、扶養親族は遺族年金等を請求することができます。

加給の対象である扶養親族が減少した場合、扶養加給額が減額されます。

お問い合わせは、厚生労働省社会・援護局援護・業務課まで。

なるほど、戦後73年が経過した今、恩給制度の現状について詳しく知ることができました。ありがとうございます。

戦傷病者戦没者遺族等援護法の目的と支給対象者

戦傷病者戦没者遺族等援護法の目的は?

国家補償による援護

本章では、戦傷病者戦没者遺族等援護法の目的と支給対象者について詳しく解説していきます。

公開日:2020/06/02

✅ この記事は、太平洋戦争後の日本における旧軍人・軍属と民間人に対する政府の対応について、恩給・補償制度を中心に説明しています。特に、旧軍人・軍属には恩給制度が設けられ、戦傷病者や戦没者遺族には補償がなされた一方、空襲被害を受けた民間人には一切補償がなかったことを指摘しています。

✅ また、原爆被爆者、シベリア抑留者、中国残留邦人など、特定の民間人グループに対しては、それぞれ独自の援護措置がとられてきたことも紹介しています。

✅ さらに、第二次世界大戦を戦った欧米諸国では、軍人・民間人の垣根なく補償がなされていたこと、日本における民間人に対する補償の欠如が、戦後補償裁判を引き起こした背景などを紹介することで、日本の戦後補償制度の現状と課題を浮き彫りにしています。

さらに読む ⇒太平洋戦争とは何だったのか出典/画像元: http://historyjapan.org/summary-compensation-for-war-damage戦後補償制度の現状と課題について、改めて考える必要があると感じました。

戦傷病者戦没者遺族等援護法は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的とする法律です。

支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。

戦後補償制度について、詳しく知ることができました。ありがとうございます。

特別弔慰金

戦没者遺族への弔慰金、誰がもらえる?

恩給法対象外遺族

本章では、特別弔慰金について詳しく解説していきます。

✅ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

✅ 支給対象者は、令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、一定の順位による最も先順位のご遺族お一人です。

✅ 支給内容は、額面25万円、5年償還の記名国債で、毎年1回償還日以降に年5万円ずつ支払いを受けられます。

さらに読む ⇒神奈川県ホームページ出典/画像元: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f667/p7938.html戦没者の方々の犠牲に対して、国として弔慰の意を表すための制度なのですね。

戦没者等の遺族に対して、終戦記念日の節目において国から支給される弔慰金です。

対象者は、戦没者等の死亡に関し、恩給法や援護法による年金給付を受ける権利のない遺族です。

支給内容は、5年償還の記名国債で、額面は25万円です。

特別弔慰金について、詳しく説明していただきありがとうございます。

戦没者等の妻・戦傷病者等の妻・戦没者の父母等に対する特別給付金

戦没者や戦傷病者遺族への支援は?

国債で慰藉金支給

本章では、戦没者等の妻・戦傷病者等の妻・戦没者の父母等に対する特別給付金について詳しく解説していきます。

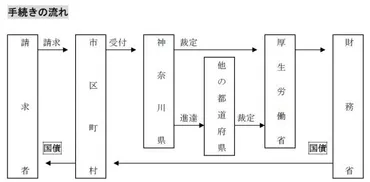

✅ 「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案」は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給を令和5年度以降も継続するための法律案です。

✅ この法律案は、戦没者等の妻の精神的痛苦に対する国の特別の慰藉という目的があり、反対する理由が見当たらないとされています。

✅ しかしながら、この法案は官僚主導で作られており、国会議員は官僚の指示に従っているだけではないかという懸念があります。また、不正受給の危険性も指摘されています。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/184652/posts/548592戦没者の方々の遺族の方々に対する国の支援制度について、改めて考える必要があると感じました。

戦没者等の妻に対して、心の傷と経済的な困難に対する慰藉として支給されます。

対象者は、恩給法や援護法による年金給付を受ける権利のある戦没者の妻です。

支給内容は、5年償還の記名国債です。

戦傷病者等の妻に対して、夫の障害による精神的苦痛に対する慰藉として支給されます。

対象者は、恩給法や援護法による年金給付を受けている戦傷病者等の妻です。

支給内容は、5年償還の記名国債です。

戦没者の父母等に対して、子を失った悲しみと孤独に対する慰藉として支給されます。

対象者は、恩給法や援護法による年金給付を受ける権利のある戦没者の父母等です。

支給内容は、5年償還の記名国債です。

詳細は、お住まいの市町の援護担当課にご確認ください。

戦没者等の遺族に対する特別給付金について、詳しく知ることができました。ありがとうございます。

戦傷病者特別援護法による援護

戦傷病者特別援護法は誰を支援している?

戦傷病者

本章では、戦傷病者特別援護法による援護について詳しく解説していきます。

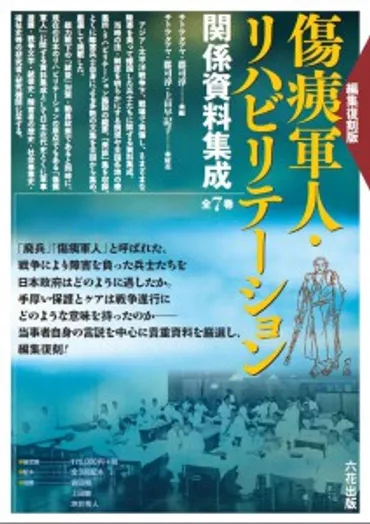

✅ 「廃兵」「傷痍軍人」と呼ばれた戦争で障害を負った兵士に対する日本政府の対応を、当事者自身の言説を中心に貴重な資料を収集し、編集復刻した書籍。

✅ 当時の法・制度、療養所・リハビリテーション施設の概要、「美談」集に加え、障害兵士自身による多数の文集を収録。

✅ 総力戦下の「銃後」対策・動員政策であると同時に、現在の日本のリハビリテーションの原点でもある「傷痍軍人」に関する資料集成として、日本近代史、軍事援護、戦争文学、銃後史、障害者の歴史、社会事業史、福祉史等の研究者・研究機関に貢献する内容となっている。

さらに読む ⇒六花出版出典/画像元: https://rikka-press.jp/syouigunjin-rehabilitation/戦傷病者に対する具体的な支援制度が、このように存在していたことを初めて知りました。

戦傷病者特別援護法は、先の大戦において、公務上負傷し、又は疾病にかかり、今なお障害を有する軍人、軍属又は準軍属であった方に対して、戦傷病者手帳が交付されるとともに、療養の給付、補装具の支給及び修理、日本旅客鉄道株式会社各社乗車券の取扱い、戦傷病者相談員の設置などの援護を行っています。

戦傷病者特別援護法について、詳しく説明していただきありがとうございます。

本日は、日本の恩給制度の歴史と現状についてお話しました。

💡 戦後73年が経過し、恩給制度の受給者が急減している。

💡 受給者の高齢化が主な原因であり、戦争体験の証言を次世代に伝えるための活動が重要になっている。

💡 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、厚生労働省は、軍人軍属等の公務傷病等により障害や死亡となった者、またはその遺族に対して、障害年金・遺族年金・遺族給与金・弔慰金を支給して援護を行っている。