カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件 - 登山者の恐怖と教訓は?日高山脈カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件の真相

1970年、日高山脈で発生した福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件。食料を求めて執拗に迫るヒグマ、散り散りになる登山者たち… 犠牲者の手記と、事件の鍵を握る人物の証言から、恐怖と絶望が蘇る。登山リスクと備えの重要性を問いかける衝撃の実話。半世紀を経て語られる真実が、ヒグマ対策と教訓を今に伝える。

手記が語る教訓

ヒグマとの遭遇… 興梠氏の手記が語る恐怖とは?

逃走劇、仲間の死、そして絶望的な状況。

事件後、犠牲者の手記が公開され、その詳細な記録が世に知られることとなりました。

手記から、何が見えてくるのでしょうか。

事件の教訓を紐解きます。

公開日:2017/02/06

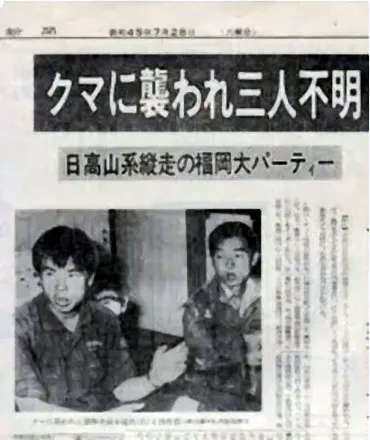

✅ 1970年7月、日高カムイエクウチカウシ山で、福岡大学ワンダーフォーゲル同好会がヒグマに襲われ、3名が犠牲となる遭難事故が発生しました。この事故は、当時の新聞やテレビで大きく報道され、全国に衝撃を与えました。

✅ 事故は、テントへのヒグマの複数回の襲撃によって始まりました。メンバーは、ヒグマの出現に遭遇し、テントを襲撃された際に、逃げるなどの対応を取りましたが、最終的に3名が死亡しました。

✅ 遭難事故後、生存者はハンターの要請や他パーティーへの支援を求めました。一方で、事故の教訓として、ヒグマに対する警戒心と安全対策の重要性が改めて認識されました。

さらに読む ⇒元山岳部部長の登山講座出典/画像元: https://yukinoshingun.com/past-sounan-kamueku/手記には、恐怖と絶望が克明に描写されていますね。

ヒグマの恐ろしさ、仲間の死、そして絶望感。

読むのが辛いです。

事件後、犠牲者の興梠盛男氏の手記が残されており、事件の詳細な記録が残されている。

手記は、ヒグマとの遭遇、逃走劇、そして仲間を失う恐怖を克明に描写している。

ヒグマは、食料を求めて執拗にテントに接近し、部員たちは必死に逃げ惑い、岩を投げつけて対抗するも、さらなる追跡を受ける。

興梠氏は必死に逃げ、テントに辿り着くが、そこには誰もいなかったという絶望的な状況だった。

この手記と事件は、登山におけるヒグマとの遭遇のリスク、そして準備と対応の重要性を浮き彫りにした。

手記から、当時の状況が手に取るように分かります。登山におけるリスク管理の重要性を、改めて痛感しますね。

繰り返される悲劇と教訓

ヒグマによる事件、なぜ起きた?

準備不足、知識不足、食べ物の味を覚えた、などが原因。

事件から約50年が経ち、この事件の鍵を握る人物が、初めて口を開きました。

過去の教訓を振り返り、現在に活かせる教訓を探ります。

公開日:2024/02/28

✅ 北海道テレビ放送の沼田博光さんが、タンチョウを呼び戻そうと奮闘する地元農家の姿を7年にわたり追ったドキュメンタリー映画を制作した。

✅ 映画制作のきっかけは、フランスのプロデューサーからの依頼でタンチョウを調査したこと。長沼町でのタンチョウを呼ぶ計画を知り、興味を持って撮影を開始した。

✅ 映画では、農家の苦悩や地域の歴史に焦点を当て、過疎化が進む中で子どもたちが誇れる町にしたいという思いを描いている。俳優の上白石萌音さんがナレーターを務める。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240130/se1/00m/020/007000c現在でもヒグマによる被害は発生しており、この事件の教訓は決して風化させてはいけません。

事件から得られる教訓を、今一度肝に銘じたいですね。

この事件は、登山者の準備不足やヒグマに対する知識不足が被害を拡大させた要因の一つとして挙げられている。

過去には、北海学園大学パーティーへの襲撃や、室蘭の会社員の行方不明事件も発生しており、ヒグマが人を襲う原因として、人間の食べ物の味を覚えた、荷物を取り返そうとした、威嚇によって敵と認識した、背中を見せた、などの要因が考えられる。

2019年にもカムイエクで同様の事件が発生しており、ヒグマとの遭遇を避けるための教訓は今も重要である。

事件発生から約50年、事件の鍵を握る人物である吉田博光氏(仮名)が初めて口を開き、事件の記憶が今もなお鮮明で、夜も眠れないほどの苦しみを抱えていると語った。

事件は当時の社会に大きな衝撃を与え、ヒグマによる獣害の深刻さを改めて浮き彫りにした。

事件の当事者の証言は、非常に貴重ですね。当時の状況をより深く理解することができます。そして、ヒグマ対策の重要性を再認識させられます。

未来への警鐘

ヒグマとの事故、50年間起きてない秘訣は?

対策と意識改革!万全の準備が大切。

事件は、登山におけるヒグマとの遭遇のリスクと、その対策の重要性を浮き彫りにしました。

未来への警鐘を鳴らす事件です。

✅ 1970年7月、北海道日高山脈で福岡大学ワンダーフォーゲル部のパーティーがヒグマに襲われ、3名が死亡した。

✅ パーティーはヒグマに複数回襲撃され、食料を奪われ、テントを破壊されるなどした。救助要請を試みるも、下山中に再びヒグマに遭遇し、メンバーが襲われた。

✅ 事件は、ヒグマの執拗な襲撃と、登山者の危機への対応、そして山岳地帯の危険性を浮き彫りにした。

さらに読む ⇒怖いお話.net【厳選まとめ】出典/画像元: https://kowaiohanasi.net/fukuokadai-wangerubu事件から50年が経過し、登山者の意識は向上しましたが、ヒグマの脅威は今も存在します。

油断せず、常に注意を払うことが大切ですね。

事件後、ヒグマに対する対策や登山者の意識改革が進み、この事件以降50年間、登山者によるヒグマの死亡事故は発生していない。

日本各地でクマによる人身被害は現在も発生しており、ヒグマは通常人間を恐れて逃げるが、不意の遭遇や子を守る状況、捕食目的で人間に危害を加える場合もあることを肝に銘じるべきである。

現在でも、登山者はヒグマの習性を理解し、万全の準備と適切な対応を心がけることが不可欠である。

興梠盛男氏の手記は、この悲劇を風化させることなく、登山者への注意喚起を促し続けている。

この事件を風化させないことが重要ですね。犠牲者のためにも、そして未来の登山者のためにも、教訓を語り継ぐべきです。

今回の事件は、自然の脅威と人間の弱さを改めて認識させてくれるものでした。

そして、安全対策の重要性を教えてくれます。

今一度、気を引き締めて行動しましょう。

💡 日高山脈カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件は、登山者の準備不足とヒグマへの知識不足が招いた悲劇である。

💡 ヒグマは通常人間を恐れるが、食料への執着や縄張り意識から攻撃することがあるため、注意が必要である。

💡 事件は、登山におけるリスク管理の重要性、ヒグマ対策の必要性を私たちに教えている。過去の教訓を活かし、安全な登山を心がけよう。