日本の戦争被害者補償問題:未解決の課題と、戦後80年目の問い?民間人への補償はどうあるべきか? 欧州との比較から見える日本の課題

日本の戦争被害者補償制度は、旧軍人に手厚く、民間人には「受忍」を強いる現状。戦後80年近く経っても未解決の課題が山積する中、旧軍人への巨額の補償に対し、空襲被害者への救済は不十分。欧州の平等な補償とは対照的に、人権と国際法に基づいた、より包括的な支援が求められています。憲法理念と照らし合わせた制度改革が急務です。

💡 戦後80年近く経っても、空襲などの戦災被害者に対する救済は、未だに十分な補償が行われていない現状があります。

💡 日本政府は旧軍人への補償は手厚い一方、民間人には「被害の受忍」を求めており、その姿勢が問題視されています。

💡 欧州諸国では、民間人への補償が手厚く行われており、国際人道法と人道主義に基づいた制度設計がなされています。

それでは、日本の戦争被害者補償制度の現状と課題、そして欧州との比較を通して、私たちが考えるべきことを探っていきましょう。

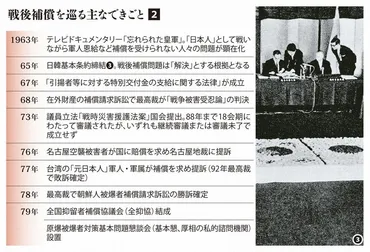

日本の戦争被害者補償制度の歴史と現状

日本、戦争被害者への補償は?軍人と民間人の差は?

軍人には手厚く、民間人には限定的。

日本における戦争被害者補償制度は、過去の歴史的経緯や政治的思惑、官僚組織の抵抗など様々な要因が複雑に絡み合い、現在も解決に至っていません。

詳細を見ていきましょう。

✅ 太平洋戦争の空襲被害者救済法案は、戦後80年となる通常国会でも成立せず、自民党内の無関心さが浮き彫りになった。

✅ 石破首相は救済に前向きな姿勢を示したが、厚生労働省が「被害者数は想定以上」などと難癖をつけるなど、官僚組織の抵抗が法案成立を阻んだ。

✅ 過去にも法案成立の機運はあったものの、党内での協力が得られず、受忍論を超えた議論がされなかったことなど、政治的な壁が法案の成立を阻んだ。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/424304自民党内の無関心さや、官僚組織の抵抗が法案成立を阻むという現状は、非常に残念です。

救済に前向きな姿勢を示している方もいるだけに、もどかしいですね。

日本の戦争被害者補償制度は、欧州とは対照的に、国家の「臣民」を「お国のため」に犠牲になった場合に重点を置いています。

具体的には、軍人には恩給法に基づく恩給や障害年金、遺族への扶助料が支給され、軍人以外の戦傷病者や戦没者遺族にも年金等が支給されています。

原爆被爆者には医療費補助や手当が支給されますが、対象は限定的です。

シベリア抑留者には慰労金が、中国残留孤児には老齢基礎年金の満額支給と生活支援が行われていますが、補償額は限定的です。

一方で、財産上の損害に対する補償立法は、引き揚げ者を除いて存在しません。

戦後80年近く経っても、空襲などの戦災被害者に対する救済法案は成立せず、問題は未解決のままです。

日本政府は、旧軍人には手厚い補償をしてきましたが、民間人には「被害の受忍」を求めてきました。

旧軍人軍属への補償は総額60兆円に及ぶ一方、民間被害者への補償は原則として行われていません。

この姿勢は、財政問題や国際関係への影響を懸念する背景から続いています。

近年、空襲被害者を中心に救済を求める声が高まっていますが、政府は消極的な姿勢です。

なるほど、日本と欧州の制度の違いは、国家の価値観の違いを表しているようですね。軍人と民間人、どちらを重視するのかという点が、制度設計に大きく影響しているのが興味深いです。

「受忍論」と救済の課題

戦争被害の救済、何が問題?被害者の願いは?

受忍論と賠償放棄。調査・支援を求めている。

民間人への補償を求める声が高まる一方で、政府は「戦争被害受忍論」を理由に消極的な姿勢を貫いています。

この問題について深く掘り下げていきましょう。

公開日:2025/08/15

✅ 空襲や沖縄戦の被害者、シベリア抑留者、元戦犯とその遺族らが、戦後80年の節目に国による補償を求め、合同記者会見を行った。

✅ 日本政府は、元軍人や軍属への補償は手厚く行う一方、民間人戦争被害者に対しては「戦争被害受忍論」を理由に、補償をせず、社会福祉政策での対応としてきた。

✅ ノーベル平和賞受賞者も日本政府の「戦争被害受忍論」を批判し、民間人への補償の必要性を訴えている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250815/k00/00m/040/107000c「戦争被害受忍論」という考え方は、当時の時代背景を考えると理解できなくもないですが、現代の価値観とは相容れない部分も多いように感じます。

ノーベル平和賞受賞者も批判している点も重要ですね。

「受忍論」は、戦争という非常事態下では国民は被害を等しく受忍すべきで、国家は補償義務を負わないとする考え方です。

この考え方は最高裁判決でも支持されてきました。

しかし、国際的な流れや国民保護法の現状を踏まえ、受忍を強いられる状況を変えたいという声が高まっています。

戦時中は民間人への給付金制度も存在しましたが、占領軍によって停止されました。

被害者は、サンフランシスコ講和条約で賠償請求権を放棄されたことや、「戦争被害受忍論」により救済が阻まれてきました。

高齢化が進む中、被害者は国家賠償ではなく、調査や慰霊、生存者への少額の支援を求めています。

「受忍論」という言葉は初めて聞きました。国民は皆平等であるべきだという考え方からすると、少し違和感を覚えます。国家が国民を守る、という視点が大切だと思います。

次のページを読む ⇒

日本の戦争犠牲者補償は不平等! 憲法理念に反し、民間人への補償が不十分。欧州に見習い、人道的に平等な補償を!