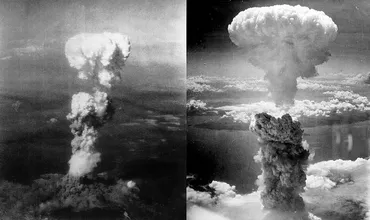

エノラ・ゲイと原爆投下の真実とは? 記憶と記録、そして未来への問いかけ(?)広島・長崎への原爆投下と、その後の記録、証言から読み解く

1945年8月6日、広島に原爆が投下された。被爆から80年、エノラ・ゲイ搭乗員の証言を通して、核兵器の脅威と戦争の記憶を紐解く。圧倒的な破壊力、正当化される歴史認識、そして風化する記憶。著者は、偏りのない視点から歴史を学び、言葉の力を信じ、核兵器廃絶を願う。過去の取材ファイルを開き、現代の問題点を炙り出す。歴史的視点と対話が、未来への希望を灯す。

💡 原爆投下を行った米軍搭乗員の証言から、任務遂行時の心情や、その後の罪悪感、苦悩に迫ります。

💡 エノラ・ゲイの実機展示を巡る議論や、歴史的解釈の違いを通して、複雑な歴史的背景を考察します。

💡 戦争体験と自己の内省、未来への警鐘を通して、核兵器廃絶と平和への願いを共有します。

本日は、原爆投下に関する多角的な視点をご紹介します。

まずは、この記事で皆様にお伝えしたい3つの重要なポイントです。

原爆投下と記憶の継承

広島原爆投下、何が人類を震撼させた?

圧倒的な破壊力と大量の死者。

本章では、原爆投下に関わった米軍搭乗員の証言に着目します。

彼らがどのように任務を記憶し、その重圧と向き合ったのかを探ります。

公開日:2025/08/12

✅ この記事は、広島と長崎に原爆を投下した米軍搭乗員たちの晩年の証言をまとめたもので、彼らが任務をどのように記憶し、罪悪感を持っていたのかを探求しています。

✅ 搭乗員たちは任務の詳細を語り、原爆投下後の街の惨状を語る一方で、任務の遂行を「完璧だった」と表現するなど、複雑な心情を吐露しています。

✅ 核兵器の脅威が増大する現代において、歴史的な視点からこの証言を読み解き、核兵器管理の問題点や教訓について考察する必要性を訴えています。

さらに読む ⇒クーリエ・ジャポン出典/画像元: https://courrier.jp/news/archives/407661/搭乗員たちの複雑な心情が伝わってきますね。

任務を「完璧だった」としながらも、原爆の破壊力に畏怖したという心情は、現代の私たちにも深く突き刺さります。

1945年8月6日、アメリカ軍は広島に原子爆弾「リトル・ボーイ」を投下し、人類史上初の核兵器使用という歴史的瞬間を迎えた。

爆弾を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の航法士、セオドア・バンカークは爆発直後の光景に衝撃を受け、任務を「完璧だった」と表現しながらも、その圧倒的な破壊力に畏怖の念を抱いた。

原子爆弾は、爆心地で強烈な閃光と熱線を放ち、瞬時に大量の死者を出した。

広島市は、1945年末までに約14万人が死亡したと推計している。

同じく原爆投下任務に参加したチャールズ・オルバリーは、極秘作戦会議の厳重な警備状況を回想した。

セオドア・バンカークさんの証言は、本当に考えさせられますね。任務を遂行した側の複雑な感情を理解することは、歴史を学ぶ上で非常に重要だと感じました。

エノラ・ゲイと歴史の解釈

エノラ・ゲイ、その名は母への愛?原爆展示の論争とは?

機体名は母に由来。展示内容巡り、被爆者と博物館で対立。

この章では、原爆開発と投下の背景、そしてエノラ・ゲイという機体の存在意義について考察します。

歴史的視点から、多角的に見ていきましょう。

✅ 原子爆弾開発のきっかけは、1939年のアインシュタインの手紙であり、アメリカはマンハッタン計画を開始し、日本への原爆投下を決定した。

✅ 日本でも原爆開発の試みがあり、陸軍が理研に依頼し「ニ号研究」と名付けられたが、同時期に連合国も原爆開発を進めていた。

✅ 広島市が投下目標に決定され、長崎市が予備目標となった。新聞記事で原爆の起爆方法がほぼ的中する報道もあった。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E6%8A%95%E4%B8%8Bエノラ・ゲイの機体名に込められた意味や、博物館での展示内容の違いは興味深いですね。

歴史的解釈の多様性を感じさせられます。

エノラ・ゲイという機体名は、搭乗員ポール・ティベッツの母親の名前に由来する。

彼は母親への尊敬の念を込め、機体にその名を刻んだ。

しかし、スミソニアン航空宇宙博物館におけるエノラ・ゲイの展示は、原爆投下の是非に関する議論を避けるような内容であり、被爆者からは抗議の声が上がっている。

一方、原爆開発の拠点となったロスアラモスの科学博物館では、原爆開発を「誇るべき技術」として展示し、異なる解釈が対立している。

エノラ・ゲイの名前の由来や、展示内容の違いは知りませんでした。歴史的な事実を多角的に見る必要性を感じました。

次のページを読む ⇒

原爆投下から80年。搭乗員の証言と歴史的視点から核兵器の脅威を問う。記憶の風化、開発加速…今こそ過去から学び、言葉の力で未来を拓け。