藤原公任とは何者? 平安貴族・三舟の才、その生涯と和歌の世界を探る!平安貴族・藤原公任:三舟の才、歌人としての顔

平安の才人、藤原公任。高貴な血筋に生まれ、政治家として、そして和歌・漢詩・管弦に秀でた文化人として活躍。藤原道長との複雑な関係、四納言としての活躍、和歌への情熱、そして晩年の出家…。『和漢朗詠集』編纂など、その多才な才能と波乱万丈の生涯を描く。心深く姿清げな和歌観は現代にも響く。

歌人としての才能と和歌への情熱

公任、歌壇への影響大!代表作と和歌観は?

『和漢朗詠集』編纂、清く簡潔な和歌観。

藤原公任は、歌人としても高い評価を受けていました。

今回は、彼の歌人としての側面を詳しく見ていきましょう。

彼の代表作である『和漢朗詠集』についても触れていきます。

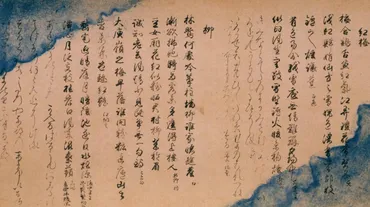

✅ 『和漢朗詠集』は、平安時代中期の歌謡集で、藤原公任によって編纂されました。

✅ 朗詠に適した約590首の漢詩と約220首の和歌が収録されており、春、夏、秋、冬、雑の五部に分かれています。

✅ 現存する写本には、粘葉本や雲紙本などがあり、源氏物語やその他の作品にも引用されています。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=767『和漢朗詠集』は、今でも様々な作品で引用されているんですね。

彼の和歌観、「心深く姿きよげ」という言葉が印象的です。

公任は和歌の才能を高く評価され、特に『和漢朗詠集』の編纂は彼の代表的な業績の一つです。

また、私的な歌集『拾遺抄』は、勅撰和歌集『拾遺和歌集』の原型となり、歌壇に大きな影響を与えました。

彼は自身の和歌観を反映した撰集を複数手掛け、自身の思想を表現しています。

その和歌観は、「心深く姿きよげ」であるべきと説き、心と姿の調和、簡潔さを重視しました。

晩年には、娘たちの死を経験し、出家を決意。

和歌の才能は道長にも認められ、娘の婚礼の際に和歌を依頼されるなど、その才能は多方面から認められました。

『和漢朗詠集』は、今でも研究されているんですね。歌集を通して、公任の思想に触れられるのは興味深いですね。

晩年の苦悩と出家、そしてその死

藤原公任、晩年の出家理由と最晩年の活動は?

娘たちの死が出家理由。和歌と文化に生涯を捧げる。

藤原公任の晩年は、どのようなものだったのでしょうか。

政治的な苦境、そして出家という決断。

彼の人生の終末に迫ります。

公開日:2023/12/03

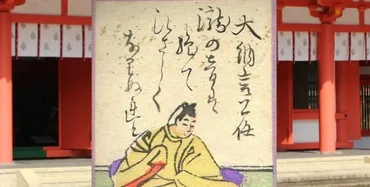

✅ 藤原公任は、平安時代中期の公卿であり、和歌・管弦・漢詩に優れた才能を持つ「三舟の才」と謳われた人物でした。

✅ 彼は名門の生まれで、15歳で昇殿を許され、順調に出世しましたが、晩年は官位に恵まれず、最終的には出家しました。

✅ 藤原公任は、清少納言をはじめ、多くの女流歌人とも交流があり、『拾遺抄』を撰者として歌人としての名声を高め、小倉百人一首にも彼の歌が選ばれています。

さらに読む ⇒戦国武将列伝Ω 武将辞典出典/画像元: https://senjp.com/kintou/晩年は、政治的な道からは遠ざかったのですね。

娘たちの死も重なり、心境の変化があったのでしょう。

彼の最期の姿がどのようだったのか、気になりますね。

政治的には大納言にとどまりましたが、文化人として活躍した藤原公任。

晩年には、政治的な出世に恵まれず、娘たちの死をきっかけに出家。

40代半ばで権大納言に昇進するものの、政治の中枢からは徐々に遠ざかりました。

76歳で死去するまで、その生涯を和歌と文化に捧げました。

彼の和歌は、情景を鮮やかに描写することで知られ、同時代から高い評価を得ています。

紫式部との関係については様々な説がありますが、その詳細は分かっていません。

晩年の姿は、切ないですね。政治の世界から離れ、出家したことが、彼の心境を物語っているように感じます。

現代に受け継がれる足跡

藤原公任は何を成し遂げた?和歌と判決文に注目!

和歌編纂と判決文への貢献。代表作は「和漢朗詠集」。

藤原公任の残した足跡は、現代にも影響を与え続けています。

彼の功績がどのように受け継がれ、現代に生きているのかを見ていきましょう。

✅ 和漢朗詠集は、藤原公任が撰者とされる漢詩と和歌をまとめた詩歌集で、後一条天皇への贈り物や藤原教通への引出物として編纂されたと伝えられています。

✅ 皇居三の丸尚蔵館収蔵の「雲紙本和漢朗詠集」は最古の遺例の一つで、2024年8月27日に国宝に指定され、筆者は源兼行とされています。

✅ 平等院鳳凰堂は藤原道長の別荘「宇治殿」を起源とし、阿弥陀堂の扉の色紙形も源兼行が揮毫したと伝えられています。

さらに読む ⇒okadoのブログ~yoritomo-japan~出典/画像元: https://okadosblog.blogspot.com/2024/09/blog-post_6.html彼の残した和歌は、今も多くの人々に影響を与えているんですね。

彼の血筋が絶えてしまったのは残念ですが、その功績は永遠に残るでしょう。

藤原公任は、父の死後、藤原道隆との対立、藤原道長への接近など権力闘争に巻き込まれました。

娘を道長の息子の正室にするなど、様々な手段で関係を築きました。

彼の功績は、判決文に懲役年数を記載するようになったこと、そして和歌の編纂に貢献した点です。

彼の代表作には、「和漢朗詠集」などがあります。

晩年には、万寿3(1026)年、満60歳で出家。

彼の血筋は、孫の代で途絶えてしまいました。

彼の残した和歌は今もなお、多くの人々に影響を与え続けています。

藤原公任の功績は、現代にも受け継がれているんですね。和歌や文化を通して、彼の存在を感じられるのは素晴らしいです。

本日は、藤原公任についてご紹介しました。

政治の世界、文化の世界で活躍した彼の生涯は、まさに波乱万丈でしたね。

彼の残した足跡は、今も私たちに影響を与え続けています。

💡 藤原公任は、政治家、歌人、文化人として、平安時代を彩った多才な人物であった。

💡 『和漢朗詠集』の編纂など、歌人としての功績は高く評価され、現代にも影響を与えている。

💡 晩年は政治的な苦境と娘たちの死を経験し、出家。その生涯を通して、和歌と文化に貢献した。