戦後補償制度とは?日本と世界の制度の違いと、その課題とは?日本の戦後補償制度の現状と、今後の課題

戦後日本の補償制度は、「お国のため」の犠牲者を重視し、軍人への手厚い補償が特徴。恩給や遺族年金が中心で、約50兆円が支払われた。一方、原爆被爆者やシベリア抑留者への支援はあったものの、空襲被害者への補償は限定的。公務員の傷病・死亡にも給付金制度があり、金額は障害の程度や死因によって異なる。戦後補償の実態を、詳細な金額とともに解説。

💡 戦後補償制度の重要ポイントは、戦後の日本において、戦争被害者に対する補償のあり方です。

💡 軍人への手厚い補償と、その他の戦争被害者との間で生じる不均衡について焦点を当てます。

💡 制度の現状と問題点を明らかにし、今後の課題について考察します。

それでは、まず日本の戦後補償制度の全体像を把握し、その歴史的背景から、具体的な制度の内容、そして残された課題について、順を追って解説していきます。

戦後補償制度の根幹と、その歴史的背景

日本の戦後補償、欧州と何が違う?

明治憲法的な「お国のため」という視点。

戦後補償制度は、戦争被害を受けた人々への補償の枠組みを指します。

日本政府は「戦争被害受忍論」に基づき、民間人への補償を制限し、解決が遅れています。

歴史的背景と、その影響についてです。

公開日:2025/08/15

✅ 戦後補償を求める団体が、日本政府の「戦争被害受忍論」を批判し、戦後80年の節目に速やかな解決を求めている。

✅ 政府は元軍人や軍属には手厚い補償を行う一方、民間人戦争被害者は切り捨てており、その理由として「国民全体が被害を受けたので我慢すべき」という論理(受忍論)を主張している。

✅ この受忍論は、民間人の戦争被害を一般の社会福祉政策で対応するという政府の立場を支え、原爆死者への償いなど、多くの問題の解決を妨げている。

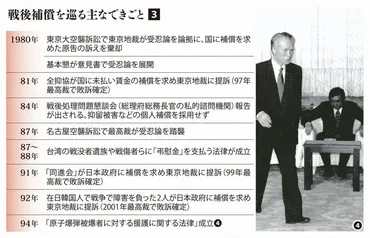

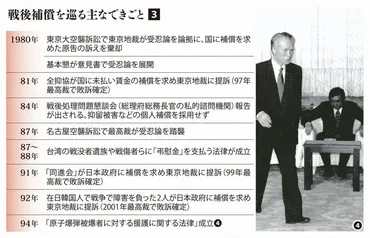

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20250815/k00/00m/040/107000c政府が「国民全体が被害を受けた」という理由で、民間人の補償を制限している点は、少し理解に苦しむ部分もあります。

多くの方々が苦しんでいる現状を考えると、更なる解決を望みます。

日本の戦後補償制度は、欧州諸国の人権や平等負担の観点とは異なり、明治憲法的な「お国のため」という視点に基づいて構築されました。

これは、国家の「臣民」の被害を「受忍」させる前提のもと、戦死者や「お国のため」に尽くした人々の援護を重視する姿勢を反映しています。

なるほど。明治憲法下の価値観が、戦後補償にも影響を与えているというのは、興味深いですね。国家の「臣民」という考え方が、制度にどのように反映されているのか、もっと詳しく知りたいです。

軍人への手厚い補償と、その詳細

旧軍人への手厚い補償、総額は?

約50兆円!恩給や年金が支給。

次に、軍人への手厚い補償について詳しく見ていきましょう。

令和7年4月1日を基準日とした特別弔慰金や、恩給制度の詳細、そしてその支給対象者について解説します。

✅ 令和7年4月1日を基準日として、戦没者などの遺族に対し、優先順位に基づき「第十二回特別弔慰金」が支給されます。

✅ 支給対象者は、恩給や遺族年金受給者がいない場合に、戦没者の妻や父母、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族となり、優先順位が定められています。

✅ 支給内容は額面27万5,000円、5年償還の記名国債で、請求期限は令和10年3月31日までです。詳細は保健福祉総務課へ問い合わせてください。

さらに読む ⇒マイ広報紙出典/画像元: https://mykoho.jp/article/092011/9486945/9603561軍人への補償が手厚いのは理解できますが、その詳細な制度内容や、恩給の支給額など、具体的な数字を知ることで、より制度への理解が深まりますね。

具体的には、軍人に対する補償が手厚く、恩給法に基づき、本人とその遺族に給付が行われました。

階級に応じた恩給や、在職年数に応じた最低保障、障害の程度に応じた加算がなされ、遺族には年金型の扶助料や公務扶助料が支給されました。

旧軍人への給付総額は約50兆円に達しています。

また、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、軍人(恩給法の適用を受けない)・軍属・準軍属に対しても、障害年金や遺族年金が支給されました。

特に、戦没者等の遺族に対しては、精神的痛苦を慰謝するために特別給付金と特別弔慰金が支給されています。

特別給付金は、遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の父母等、または公務扶助料等を受けている戦没者の妻に支給されます。

一方、特別弔慰金は、遺族年金等の受給権者がいない戦没者の遺族に対して、国債が支給されます。

旧軍人の方々への給付総額が約50兆円というのは、驚くべき数字ですね。これだけの金額が、どのように使われてきたのか、もう少し掘り下げて知りたいところです。

次のページを読む ⇒

原爆、シベリア抑留、中国残留孤児…様々な補償の実態を解説。公務員の傷病・死亡給付金も詳細に網羅。補償格差、空襲被害者の現状にも言及。