日高山脈ヒグマ襲撃事件とは?生存者の証言から学ぶ教訓(日高山脈、ヒグマ、獣害、登山事件?)日高山脈ヒグマ襲撃事件の記録:生存者の証言と教訓

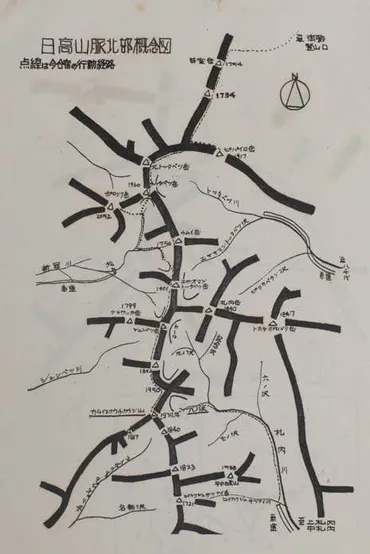

1970年夏、日高山脈で起きた衝撃のヒグマ襲撃事件。登山中の大学生5人が、執拗に人間を襲うヒグマに遭遇。食料を巡る攻防、逃走劇、そして絶望。ヒグマの脅威と登山者の無力さを浮き彫りにする。事件から50年、生存者が語る真実とは?過去の教訓を未来へ。食料管理とヒグマ対策の重要性を問いかける、昭和・平成最悪の獣害事件。

事件の真相:ヒグマの生態と人間の無力さ

なぜヒグマは人間を襲う?食料管理が重要な理由は?

食べ物を狙い、食料管理が甘いと執拗に襲う。

ヒグマ襲撃事件は、登山史上最悪の獣害事件として知られています。

事件の背景には、ヒグマの生態に関する知識不足、そして食料管理の甘さがありました。

この事件は、私たちに多くの教訓を残しています。

✅ 1970年に日高山脈カムイエクウチカウシ山で発生した福岡大学ワンダーフォーゲル同好会によるヒグマ襲撃事件は、3人が死亡した登山史上最悪の獣害事件として語り継がれている。

✅ 事件は、ヒグマが食料を求めてテントを襲撃し、学生たちが逃げ出したところを襲われたもので、ヒグマの生態に関する知識不足が原因とされている。

✅ 過去には、大雪山系でヒグマが人間の食べ物を狙う事例もあり、ヒグマの鋭い嗅覚と食料への執着が、登山者にとって大きな脅威となることが示唆されている。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/magazine/42266ヒグマの嗅覚の鋭さや、一度食べ物の味を覚えたヒグマの執拗さには、本当に驚かされます。

食料管理の重要性、そしてヒグマに対する知識を持つことの大切さを改めて感じました。

この事件は、人間を執拗に襲うヒグマの恐ろしさを浮き彫りにした。

ヒグマは体長2メートルという凶暴な個体であり、その嗅覚は非常に優れており、人間の食べ物を一度でも知ると執拗に狙う習性がある。

この事件は、食料の適切な管理が重要であること、そして登山におけるヒグマ対策の重要性を示している。

当時、食料管理の甘さ、そしてヒグマへの知識不足が、この悲劇を招いた要因の一つとして考えられる。

ヒグマの生態系の知識不足が、こんな悲劇を生んでしまったんですね。登山をする上での知識って、本当に重要なんだって改めて感じました。

生還への道:恐怖と希望の狭間で

ヒグマの脅威が象徴する事件とは?

人間の無力さ、そして深い傷跡。

事件は多くの犠牲者を出し、深い傷跡を残しました。

生存者は、恐怖と絶望の中、必死に生き抜く道を探しました。

この事件は、自然の脅威に対する人間の無力さ、そして生命の尊さを教えてくれます。

公開日:2025/05/15

✅ 1970年7月26日、日高山脈縦走中のパーティーがヒグマに襲われ、A氏、B氏、C氏の3名が遭難した。

✅ 7月14日に入山し、順調に縦走を続けていたが、7月25日の夕方から熊が出没し、26日にB氏とC氏、27日にA氏が行方不明となった。

✅ 本報告書は、事件の経過、行動記録、関係者の手記などを基に作成され、犠牲者の冥福を祈り、クラブ再建への教訓とすることを目的としている。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450/2事件の惨劇を考えると、胸が締め付けられます。

残された人々の心には、計り知れない傷が残ったことでしょう。

自然の脅威への向き合い方を、改めて考えさせられます。

事件後、太田、辻、坂口は岩陰で一夜を明かし、平野は鳥取大学登山部のテントに避難し、生き残りをかけた。

しかし、杉村は行方不明のままとなり、事件の痛ましさを際立たせた。

この事件は、単なる遭難事故ではなく、ヒグマという自然の脅威に対する人間の無力さを象徴している。

事件後、ヒグマは射殺されたが、残された人々の心には深い傷跡が残った。

事件から時間が経っても、きっと心の傷は癒えないでしょうね…。自然の力って、本当に怖いものだと改めて感じました。

教訓と継承:未来への警鐘

50年経っても眠れない事件とは?未来への教訓は?

ヒグマ事件。クマ鈴、食料管理、ゴミ持ち帰りが重要。

事件から約50年が経ち、事件の教訓は現代の登山者にも活かされています。

当事者の証言、そして過去の教訓を活かし、未来へと繋いでいくことが重要です。

公開日:2020/11/21

✅ 1970年に起きた福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件から50年が経過し、事件の当事者の証言が公開された。

✅ 事件は、登山ブームで人が山に入る機会が増えた一方、ゴミの知識不足からヒグマを引き寄せ、死者3名という悲惨な結果を招いた。

✅ 記事では、加害グマの剥製や三毛別羆事件と比較し、クマの危険性に対する認識や、現代社会での教訓を考察している。

さらに読む ⇒はてなブックマーク出典/画像元: https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/41275事件を語る吉田氏の言葉は、重みがありますね。

過去の教訓を活かし、未来へと繋いでいくことの大切さを改めて感じました。

クマ鈴の携帯、食料管理、ゴミの持ち帰りは、登山者として当然のこととして徹底したいです。

事件から約50年が経ち、事件の謎を解く鍵を握る吉田博光氏(仮名)が初めて口を開き、事件を振り返った。

彼は「今でも思い出すと眠れない」と語り、事件が自身に与えた深い傷跡を吐露した。

この事件は、過去の教訓として現代の登山者にも活かされるべきであり、クマ鈴の携帯、食料の適切な管理、ゴミの持ち帰りが重要であることを改めて教えている。

この事件は、昭和・平成を通じて最悪のヒグマによる獣害事件として記憶され、未来への警鐘として語り継がれていく。

事件から50年も経って、初めて語られたっていうのが、すごいですね。過去の教訓を活かすって、本当に大切なんだと改めて感じました。

今回の記事を通して、日高山脈ヒグマ襲撃事件の悲劇と、そこから得られる教訓を学びました。

自然の脅威を理解し、安全な登山を心がけることの大切さを改めて認識しました。

💡 1970年の日高山脈ヒグマ襲撃事件の概要と、登山史におけるその重要性を振り返ります。

💡 事件の背景にある、当時の登山文化とヒグマの生態に関する知識不足について考察します。

💡 生存者の証言から、恐怖と絶望、そして生還への道のりを学びます。