知覧特攻から歴史認識、平和教育まで。戦後80年を考える、未来への問い?戦後80年、歴史の継承と平和への願い

戦後80年。特攻隊員の遺書から現代の平和教育まで、過去の教訓を活かし、未来を照らす提言。戦争の記憶を風化させず、個々の人生に光を当て、多様な価値観を尊重する社会へ。石破首相の見解、不戦の誓い、歴史認識の世代間ギャップ…私たちが今、向き合うべき課題とは?

💡 特攻隊員の記憶を辿り、知覧再訪を通して戦争を自分ごととして考える姿勢を深めます。

💡 過去の悲劇を繰り返さないための不戦の誓いを、次世代へ伝えるための活動を紹介します。

💡 戦後80年を機に、平和教育の重要性を見つめ直し、具体的な方法論を提案します。

本日は、戦後80年をテーマに、歴史の記憶を未来へ繋ぐための様々な取り組みや、平和教育の重要性について掘り下げていきます。

特攻隊員の記憶と知覧への再訪

特攻隊員の゛本音゛を知るには? 記憶継承の秘訣とは?

遺書や手記を読み、想像力を働かせ、自問自答する。

知覧特攻平和会館への再訪を軸に、特攻隊員の遺書や手記から彼らの葛藤や本音に迫り、戦争を「自分ごと」として考えることの意義を考察しています。

✅ 記事は、2つのロゴのデザインをSVG形式で記述したもので、パスデータを用いて様々な形状を表現しています。

✅ ロゴのデザインは、線や曲線、図形を組み合わせたもので、複雑な形状を描いています。

✅ デザインには、文字や記号のような要素は見当たらず、抽象的な形状で構成されています。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1016200SVG形式によるロゴデザインの解説は、抽象的な表現方法が印象的です。

特攻隊員の心情と対比することで、戦争の悲劇をより深く感じさせる工夫かもしれませんね。

戦後80年を目前に、筆者は14歳の時に知覧特攻平和会館を訪れた経験を振り返り、特攻隊員の遺書や手記から彼らの葛藤や本音を知りたいと願った。

大学生になってからは、特攻隊員の死生観を研究し、日記や手紙を通して沈黙や言外の思いに想像力を巡らせ、自問自答を繰り返すことが、戦争を「自分ごと」として考え続ける道だと考える。

2025年5月には、知覧を再訪し、特攻制度の実態を改めて見つめ直す予定だ。

1944年、日本は劣勢となり、特攻が最後の手段として編成され、本土出身者だけでなく、植民地出身者も徴兵の対象となった。

筆者は、特攻隊員だけでなく、この時代の犠牲になった全ての若者の人生を想像し、記憶を継承することの重要性を訴える。

知覧特攻平和会館は、二度と特攻を繰り返さないという思いから、遺品や遺書を集めて開館し、個々の隊員の人生に光を当て、戦争を「自分ごと」として考え続ける姿勢を読者に促している。

特攻隊員の遺書や手記から当時の心情を読み解き、自分自身も知覧を訪れた経験をお話しされていて、非常に興味深いです。個人的な体験と歴史を結びつける表現は、共感を呼びますね。

歴史認識と次世代への継承

戦争の悲劇を未来へ!継承に必要なものは?

体験の伝承と、過去の反省

神戸空襲の記憶を後世に伝える活動を通して、戦争体験者の高齢化が進む中で、過去の悲劇を繰り返さないための「不戦の誓い」の継承について考察しています。

公開日:2023/06/07

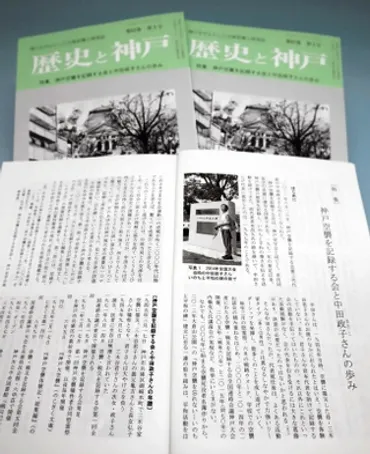

✅ 神戸空襲の記憶を後世に伝えるため活動した市民団体「神戸空襲を記録する会」前代表の中田政子さんの功績をしのぶ特集が、神戸史学会発行の冊子で組まれた。

✅ 中田さんは母親の胎内で空襲に遭い、幼少期に姉を亡くすという経験から、語り部活動や慰霊碑建立などを通して、生涯にわたり不戦への思いを市民に伝え続けた。

✅ 戦争体験者の高齢化が進む中で、中田さんは戦跡ウオークや子ども向けのお話し会など、多様な活動を通して、市民目線で平和への願いを広げ、その功績を関係者や家族が語っている。

さらに読む ⇒@kobeshinbun出典/画像元: https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/202306/0016443597.shtml神戸空襲の記憶を伝える市民の活動は素晴らしいですね。

多様な活動を通して若い世代に平和への願いを伝えている点が印象的です。

太平洋戦争終結80年を迎え、戦争体験者の高齢化が進む中で、過去の悲劇を繰り返さないための「不戦の誓い」の継承が重要性を増している。

解決されていない戦争のトラウマや補償の問題、そして「自国優先主義」の台頭の中で、日本がなぜ戦争を始め、敗戦後他国と戦争せずにいられたのかという問いが改めて重要性を帯びている。

神戸市の市民団体「神戸空襲を記録する会」は、体験者の手記編纂、講演、犠牲者の名簿作成を通して空襲被害を伝え、若い世代の参加を促す活動をしている。

三田市では、三田空襲の「追体験ツアー」が開催され、体験者の証言を基に、当時の状況を肌で感じる試みがなされている。

しかし、共同通信の世論調査では、戦争に対する認識の年代差が広がっており、「侵略戦争だった」とする割合は減少傾向にある一方で、「自衛の戦争だった」という認識は若年層で増加している。

アジア諸国への加害の側面をどう受け止め、伝えていくかが課題となっている。

戦争体験者の証言を基にしたツアーや、若い世代への啓発活動は、非常に重要だと思います。戦争を知らない世代に、どう伝えていくのか、考えさせられますね。

次のページを読む ⇒

戦後80年、平和への道を探る。首相談話、歴史教育、対話…未来を拓くために、今、私たちができることとは?石破首相の見解も注目。