北海道命名150周年!松浦武四郎とは?蝦夷地探検と北海道開拓の功績とは?松浦武四郎の生涯:蝦夷地探検、北海道命名、そして未来への遺産

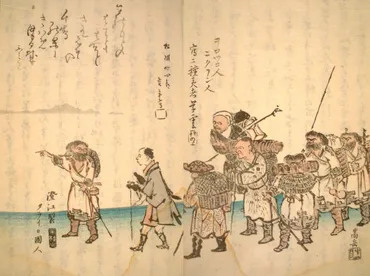

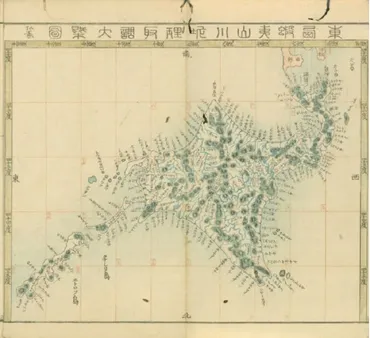

幕末の探検家、松浦武四郎。16歳で旅立ち、蝦夷地(北海道)を6度調査し、詳細な記録と地図を残した。アイヌ民族を尊重し、地名選定にも貢献。「北加伊道」提案は不採用も、その精神は今も息づく。北海道開拓を支え、多才な才能を発揮した彼の足跡を、記念館や顕彰碑で辿ろう。多様性への理解を深める、武四郎の生涯と功績。

「北海道」命名の背景:明治維新と地名選定

北海道命名、誰の功績?アイヌへの敬意とは?

松浦武四郎。「北加伊道」を提案。

明治維新後の蝦夷地の名称選定において、松浦武四郎は「北海道」の命名に大きく貢献しました。

その背景には何があったのでしょうか。

公開日:2017/08/18

✅ 2018年に北海道命名150年、松浦武四郎生誕200年を記念し、北海道博物館で特別展が開催される。

✅ 松浦武四郎は、蝦夷地を6回踏査し、北海道の名称を提案した人物であり、アイヌ文化への理解も深かった。また、幕末には情報収集・発信にも尽力した。

✅ 晩年には旅を繰り返し、古物収集を行い、その集大成として書斎「一畳敷」や「武四郎涅槃図」を制作。松浦武四郎の関連資料は、各地に保存されている。

さらに読む ⇒集まれ!北海道の学芸員出典/画像元: http://www.hk-curators.jp/archives/3357武四郎の提案した「北加伊道」が最終的に「北海道」になったのですね。

アイヌ民族への敬意を込めた提案だったと知り、感動しました。

明治維新後、蝦夷地の名称を検討する際、武四郎は「北加伊道」を提案。

「加伊」は、アイヌの人々がお互いを呼び合う言葉に由来し、アイヌ民族への敬意を込めたものでした。

最終的には「北海道」として採用され、武四郎は地名選定に大きく貢献しました。

明治政府は、蝦夷地を北海道と改称するにあたり、松浦武四郎の意見が大きな役割を果たしましたが、その決定は8月15日の太政官布告であり、7月17日は単なる提案日に過ぎません。

明治天皇の意向を受け、蝦夷地開拓の重要性が高まり、松浦武四郎が御用掛に任命され、改名案を提出するよう指示された背景があります。

松浦武四郎が提案した「北加伊道」という名称が、アイヌ語に由来していたというのは大変興味深いですね。その提案が最終的にどのような形で実現したのか、さらに詳しく知りたいです。

北海道開拓と三重県との繋がり:人々の移住と苦労

北海道開拓で最も苦労したことって何?

開墾困難な土地での作業や荒地での開拓。

北海道開拓は、多くの人々の移住と苦労によって支えられました。

松浦武四郎は、開拓使として、どのような役割を果たしたのでしょうか。

公開日:2021/11/26

✅ この記事は、北海道の名付け親である松浦武四郎の功績と生涯を紹介しています。彼は幕末に蝦夷地を6度にわたり探査し、アイヌ文化を内地に紹介しました。

✅ 武四郎は全国を旅して地理や文化を調査し、蝦夷地に代わる名称として「北加伊道」を上申しました。また、アイヌの人々の生活や文化を記録し、100冊以上の著作を出版しました。

✅ 武四郎は、ロシアの脅威から蝦夷地を守るため調査を決意し、調査をもとに開拓を推進。晩年は大台ヶ原の調査を行い、71歳でその生涯を終えました。

さらに読む ⇒空間情報クラブ|インフォマティクス運営のWebメディア出典/画像元: https://club.informatix.co.jp/?p=15368開拓民の苦労は想像を絶するものだったでしょうね。

富良野で今も伊勢弁が聞かれるというのも、歴史を感じます。

明治政府は、官営工場の建設やヨーロッパ式農業の指導、移民募集による原野開拓を進め、全国から多くの人々が北海道へ移住しました。

三重県からも多くの人々が北海道へ移住し、富良野盆地を中心に集団移住。

当時の開拓は困難を極め、開墾困難な土地の割り当てや、荒地での作業など、開拓民は多大な苦労を重ねました。

富良野では現在でも伊勢弁が聞かれることがあります。

松浦武四郎は、開拓使として北海道の開拓にも尽力しましたが、明治3年に辞任しました。

松浦武四郎が開拓にも尽力したというのは、初めて知りました。彼の多才さに改めて驚かされますね。

松浦武四郎の遺産:顕彰と未来への継承

松浦武四郎の功績を伝える場所は?

歌碑、顕彰碑、記念館など69か所。

松浦武四郎の遺産は、現在どのように顕彰され、未来に継承されているのでしょうか。

公開日:2019/10/14

✅ 松浦武四郎記念館は、北海道の名付け親である松浦武四郎の生誕200年を記念し、彼の生涯や蝦夷地調査、全国各地の探検に関する資料を展示している。

✅ 記念館には、松浦武四郎の貴重な資料1,503点が国の重要文化財に指定されており、約2ヶ月ごとに展示替えが行われる。アクセスは車、公共交通機関、徒歩が可能。

✅ 松浦武四郎は、16歳から日本全国を旅し、蝦夷地調査を6回実施。晩年には明治政府の役人として開拓に携わり、68歳で大台ケ原に登山するなど、冒険家としても活躍した。

さらに読む ⇒松阪市つーしん - 松阪市の観光、グルメ、イベント、生活、便利情報を住民目線で発信します出典/画像元: https://matsusaka-2shin.com/matsuuratakeshiro-kinenkan/松浦武四郎記念館では、彼の生涯と功績を詳しく知ることができるのですね。

また、武四郎の功績を学び直す機会があるのは素晴らしいですね。

松浦武四郎は、探検家、地誌学者、作家、出版者、骨董収集家と多岐にわたる顔を持つ人物でした。

彼の功績を未来へ伝えるため、北海道各地には歌碑、顕彰碑、宿泊碑、説明板など69か所が設置されています。

また、松浦武四郎記念館では、彼の生涯と功績を映像やパネル展示で紹介しています。

渚滑川連携研究会は、武四郎がアイヌの人々と共に蝦夷地を踏査したこと、詳細な記録を残したこと、そして人権家としての側面を重視し、武四郎の功績を学び直す機会を提供しています。

松浦武四郎の功績を未来に伝えるために、様々な取り組みが行われているのですね。特に、渚滑川連携研究会の活動に興味を持ちました。

松浦武四郎は、蝦夷地探検、北海道命名、そして開拓に大きく貢献した人物です。

彼の遺産は、今もなお私たちに様々な示唆を与えてくれます。

💡 松浦武四郎は、蝦夷地を6回探検し、詳細な記録を残しました。

💡 武四郎は、北海道の名称を提案し、命名に貢献しました。

💡 松浦武四郎の功績は、北海道の開拓と発展に大きく影響を与えました。