カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件とは? 昭和の獣害事件を徹底解説!福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件の真相

1970年、北海道日高山脈で起きた、昭和・平成最悪の獣害事件。福岡大学ワンダーフォーゲル部を襲ったヒグマ。恐怖と絶望、そして教訓。生き残った部員の証言、記録に残る惨劇の真相。ヒグマとの遭遇、リスク管理、そして安全な登山とは?50年間封印された真実が明かされる。ヒグマ問題を再考し、登山のリスクと対策を考察する。

生々しい記録と生存者の証言

ヒグマ襲撃の恐怖、登山者はどう対処した?

安全な場所への移動を試みたが、再び襲われた。

この章では、事件に関する生々しい記録と、生存者の証言に焦点を当てます。

当時の状況がどのように記録され、伝えられているのか、そしてそこから何が読み取れるのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/05/15

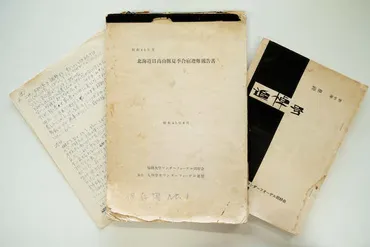

✅ 1970年に北海道日高山脈で発生した福岡大ワンゲル部のヒグマ襲撃事件の報告書を、YAMA HACKが公開。

✅ 事件から35年後に元編集部員が記録を公開することを決意し、当時の写真や報告書を基に当時の状況を伝えている。

✅ クマとの遭遇は100%防げないものの、クマの生態を知り、マナーを守ることで、互いを尊重し合うことが重要と示唆している。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450生存者の手記からは、ヒグマに襲われた際の恐怖や絶望が伝わってきます。

鳥取大学ワンダーフォーゲル部のテントに助けを求めたものの、再び襲われるという事実は、本当に痛ましいですね。

事件の詳細な記録は、生存者や当時の手記、そしてYAMAHACK編集部による報告書によって明らかになっています。

手記からは、ヒグマに襲われた際の詳細な状況、恐怖、そして絶望が伝わってきます。

ヒグマはテント周辺を徘徊し、登山者はその接近に怯えながら、安全な場所への移動を試みました。

鳥取大学ワンダーフォーゲル部のテントに助けを求めたものの、再び襲われるという悲劇が起きました。

この事件は、記録として残されていることが重要ですね。35年後に記録が公開されたことは、事件の風化を防ぎ、教訓を後世に伝えるために意義深いと思います。

事件の背景と残された影響

カムエクでのヒグマ襲撃、何が問題? 継続性示唆って?

偶発的遭遇や捕食、問題の継続性を示唆。

この章では、事件の背景にあるヒグマの生態、そして事件が残した影響について掘り下げていきます。

現代の登山者にとって、この事件から何を学び、どのように活かせるのかを探ります。

公開日:2019/08/02

✅ 2019年7月にカムイエクウチカウシ山の八の沢カール付近で発生したヒグマによる事故について、1回目の事故は男性登山者がクマに襲われ軽傷を負い、2回目の事故では男性登山者が重傷を負いヘリで救助された。

✅ 1回目の事故は登山道で、2回目の事故はテント設営中に発生し、両方の事故とも加害グマが人間に近づいてきた可能性が指摘されている。

✅ 過去の同様の事故の教訓を踏まえ、今回の事故の詳細を分析し、今後の対策の必要性を示唆している。

さらに読む ⇒元山岳部部長の登山講座出典/画像元: https://yukinoshingun.com/reiwa-kamuekujiko/ヒグマが人間を襲う状況は、一概には言えませんが、見通しの悪い場所や、食料を求めての接近など、様々な要因が考えられます。

事件後も同様の事故が起きていることは、問題の根深さを感じます。

事件の背景には、ヒグマが人間を襲う状況、特に見通しの悪い場所での偶発的な遭遇や、稀にみられる捕食目的での襲撃といったリスクが存在しました。

事件後、ヒグマは射殺されましたが、2019年にも同山域でヒグマによる襲撃事件が発生しており、カムイエクウチカウシ山におけるヒグマ問題の継続性を示唆しています。

事件の鍵を握る人物である吉田博光氏(仮名、87歳)は、50年間封印してきた胸の内を初めて明かしました。

事件の背景には、ヒグマの行動特性や人間の行動が複雑に絡み合っているんですね。2019年にも同様の事故が起きたということは、対策の継続が必要ということでしょう。

教訓と今後の課題

登山者の安全を守るには?ヒグマ対策の最重要ポイントは?

知識、装備、状況把握!ヒグマ対策が鍵!

この章では、この事件から得られる教訓と、今後の課題について考察します。

ヒグマとの共存を目指すために、私たちが何をすべきか、具体的な対策を提示します。

✅ 北海道の登山では、ヒグマとの遭遇を避けるため、事前の出没情報確認と、クマ鈴だけでなく、声出しやホイッスルなど、複合的な音による存在アピールが重要。

✅ ヒグマは人里にも現れる可能性があり、特に6月から10月にかけて活動が活発になるため注意が必要。登山前に自治体やSNSで最新の情報を収集し、危険な場所への登山は避けるべき。

✅ クマ撃退スプレーなど、推奨されるクマ対策グッズを携行し、正しい使用方法を理解しておくことが重要。万が一に備え、有効射程距離や風向きの確認を徹底する。

さらに読む ⇒モウラ北海道 - 道内の観光・グルメ・おでかけ情報満載出典/画像元: https://moula.jp/articles/life/entry-6590.html登山者はヒグマに関する知識を深め、適切な装備と対応策を準備し、常に状況を把握することが大切だと改めて感じます。

今回の事件は、ヒグマとの共存を考える上で、非常に重要な教訓となりますね。

この悲劇は、登山者がヒグマと遭遇した際の対応、リスク管理、情報収集の重要性を改めて浮き彫りにしました。

登山者はヒグマに関する知識を深め、適切な装備と対応策を準備し、常に状況を把握し、安全な登山を心がける必要があります。

今回の事件は、ヒグマとの共存について考えるための貴重な教訓となり、登山者に対して、ヒグマの生態を理解し、適切な対策を講じることの重要性を訴えています。

ヒグマ対策は、登山者だけの問題ではないのかもしれません。ヒグマの生態や行動を理解し、私たち人間がどう関わっていくべきか、社会全体で考える必要がありそうですね。

本日の記事では、カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件について詳しく解説しました。

この事件から得られる教訓は、現代の登山者にとって非常に重要であり、ヒグマとの共存を目指すための第一歩となるでしょう。

💡 1970年に発生した福岡大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件は、人間の過ちとヒグマの生態が複雑に絡み合った悲劇。

💡 事件の教訓は、ヒグマに関する知識、適切な装備、そして情報収集とリスク管理の重要性を示唆。

💡 現代の登山者は、過去の教訓を活かし、ヒグマとの共存を目指し、安全な登山を行う必要がある。