清少納言と紫式部、二人の才女はライバルだったのか?二人の関係とは!?

平安時代の才女、清少納言と紫式部。二人の関係はライバル?それとも?定子と彰子のサロンを舞台に、文学と権力争いの渦を描く!

💡 清少納言と紫式部は、ともに平安時代の才女として知られています。

💡 二人の作品は、現代でも多くの人に読まれています。

💡 二人の関係は、ライバル関係であったという説が有力です。

それでは、二人の才女の関係について詳しく見ていきましょう。

二人の才女と二人の主君

平安時代の才女、清少納言と紫式部はどんな関係だった?

異なる主君に仕えた

清少納言と紫式部は、才能豊かな女性でありながらも、それぞれの立場の中で苦悩を抱えていたことが伺えますね。

公開日:2021/09/24

✅ 清少納言と紫式部は、仕えた女性が政治上のライバル関係にあったため、二人もライバルとして扱われるようになった。

✅ 江戸時代の国学者の評価により、清少納言の『枕草子』は理知的で面白い「をかし」、紫式部の『源氏物語』は言葉にしにくい心情を表す「もののあはれ」とされ、二人の作品が平安時代の女流文学の代表として扱われるようになった。

✅ 紫式部が『紫式部日記』の中で清少納言を批判していることから、二人には確執があったと考えられる。紫式部は清少納言の学識を高く評価していなかった可能性があり、政治的な立場から清少納言の評価を下げようとしたとも考えられる。

さらに読む ⇒クイズ専門情報サイト QUIZ BANG出典/画像元: https://www.quizbang.net/read/trivia/trivia_word/20845/二人の才女が、それぞれ異なる立場から当時の社会や権力構造を反映している様子がうかがえます。

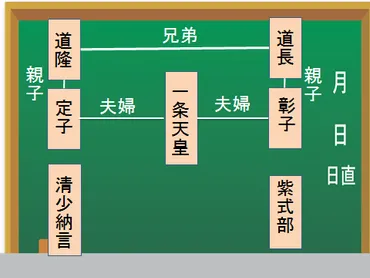

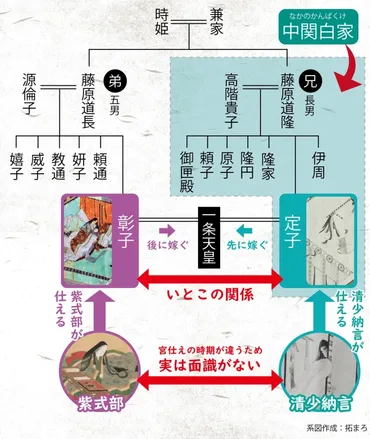

平安時代中期、一条天皇の後宮には、藤原道隆の娘である定子と、藤原道長の娘である彰子の二人がいました。

定子は一条天皇の正妻として、彰子は側室として後宮に入りました。

しかし、定子の家は道隆の死後、権力が衰え、彰子の家は道長によって繁栄していきました。

その結果、定子は後宮での地位を失い、彰子の地位が上昇していきました。

定子と彰子は、それぞれ清少納言と紫式部という才女を側近に持ち、二人はそれぞれ定子と彰子のサロンで活躍しました。

清少納言は定子のサロンでの日々を『枕草子』に、紫式部は彰子の出産を『紫式部日記』に記録しました。

また、紫式部は道長から依頼されて『源氏物語』を執筆したともいわれています。

清少納言と紫式部は、それぞれ定子と彰子の家臣として、二人の主人の権力争いに巻き込まれた立場にありました。

しかし、二人が宮中で仕えた時期は重なっておりません。

清少納言は定子が亡くなった後、宮仕えを辞め、紫式部は彰子が後宮に入内してから宮仕えを始めました。

そのため、二人は直接的なライバル関係にあったとは考えられません。

なるほど、二人の才女がそれぞれの主役に仕えていたとは!当時の宮廷政治の複雑さを改めて感じます。

ライバル関係?複雑な二人の関係

清少納言と紫式部はなぜライバル関係と言われるの?

権力争いの中心人物だったから

なるほど、時代の価値観や社会構造が、二人の関係に影響を与えていたのですね。

公開日:2022/05/27

✅ 「紫式部日記」における清少納言への批判について論じ、清少納言の漢籍の教養に対する紫式部の嫉妬心やジェンダー差別的な側面を指摘しています。

✅ 清少納言は紫式部によって「得意そうな顔で偉そうにしている人」と批判され、漢籍の教養をひけらかしていることが問題視されていますが、実際には紫式部自身も漢籍の教養を持ち、清少納言の才能を妬んでいた可能性が示唆されています。

✅ 紫式部と清少納言のライバル関係は、当時の社会における女性たちの地位や、漢籍の教養に対する価値観、さらには男性中心的な社会構造の中で女性が抱える葛藤を反映していると考えられます。

さらに読む ⇒ウェブマガジンプロメテウス出典/画像元: https://mzprometheus.wordpress.com/2022/05/21/nhr9seitomurasaki-2/ジェンダー差別的な側面や、才能に対する嫉妬心など、当時の社会における複雑な人間関係が垣間見えます。

ではなぜ、清少納言と紫式部はライバル関係にあるとされているのでしょうか?それは、二人がそれぞれ定子と彰子のサロンの中心人物であり、それぞれの主人の権力争いを象徴する存在であったからです。

また、紫式部が『紫式部日記』の中で清少納言を批判的に記述していることも、二人の関係がライバル関係であったという印象を与えています。

しかし、二人の関係は、複雑で単純なライバル関係では片付けられない側面も持ち合わせています。

清少納言は、宮中では有名人で、『後撰和歌集』の撰者でもある清原元輔の娘として、紫式部もその噂を聞いていた可能性があります。

また、紫式部は『源氏物語』を通して、清少納言の文学作品に影響を与えたとも考えられています。

二人には、主人の権力争いの中で、それぞれが活躍する場があり、文学作品を通して、それぞれの才能を発揮しました。

二人の関係は、平安時代の人々の複雑な人間関係、権力争い、そして文学への情熱を垣間見せるものです。

ライバル関係というよりは、むしろ複雑な人間関係だったのかもしれませんね。

清少納言:才女の素顔

清少納言はどんな性格だった?

知的で多面的

清少納言は、才女としてだけでなく、一人の女性としても魅力的な人物だったことがわかります。

✅ 清少納言は、966年頃に歌人である清原元輔の娘として生まれました。清少納言は、歌や漢学を学ぶ環境に恵まれた裕福な家庭で育ち、のびのびとした少女時代を送ったと推測されています。

✅ 清少納言は16歳頃に橘則光と結婚し、翌年には長男を産みましたが、約9年後に離婚しました。清少納言は、夫を「お人よしで小心者」と感じていたようです。

✅ 清少納言は、宮中に出仕中に「枕草子」を執筆しました。これは、華やかな宮廷生活を清少納言自身の感性で切り取った随筆です。清少納言は歌が苦手だったという説もある中、和歌や物語とは異なる新しいジャンルを開拓したと言えるでしょう。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/culture/223161/才女としての才能だけでなく、女性としての葛藤や繊細な部分も見られる、人間味あふれる人物像ですね。

清少納言は、平安時代中期の歌人・作家で、知的で明るく社交的な性格だったとされています。

彼女は、父親が著名な歌人であったことから幼少期から漢学を学び、教養の高さを活かしたユーモアあふれる会話や歌のやり取りで周囲を魅了していました。

また、自身の作品「枕草子」では、毒舌な一面も垣間見ることができ、自分の思ったことを率直に表現していたようです。

一方で、彼女はクセ毛に悩んでいたというコンプレックスを抱えており、容姿に自信がなかったことも伺えます。

さらに、宮仕え当初は緊張から泣きそうになったり、歌の下の句を頼まれた際に不安を感じたりするなど、繊細な一面も見られました。

清少納言は、明るく社交的な性格でありながらも、毒舌やコンプレックス、繊細さなど、様々な側面を持つ魅力的な女性であったと言えるでしょう。

清少納言は、現代でも多くの人に親しまれる才女ですが、彼女自身も悩みやコンプレックスを抱えていたんですね。

『枕草子』にみる清少納言の多面性

清少納言はどんな性格だった?

機知に富み、繊細で優しい

清少納言の多面性、特にその対比的な性格が、作品を通して伝わってきます。

公開日:2024/02/10

✅ 清少納言は、平安時代中期の歌人で、歌人・清原元輔の娘として生まれました。

✅ 彼女は一条天皇の中宮・藤原定子に仕え、定子のために「枕草子」を執筆しました。

✅ 清少納言は、定子に仕えながら、その才覚と教養で周囲を魅了し、定子との深い信頼関係を築いたことが「枕草子」を通して伺えます。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1163671清少納言は、知的で機敏なだけでなく、繊細な優しさも持ち合わせていたんですね。

清少納言は、『枕草子』を通じて、知的な会話を楽しむ明るく社交的な性格、勝ち気な一面、そして繊細で優しい心を併せ持つ人物像が浮かび上がります。

彼女は和歌や漢詩の知識を生かし、定子や貴族たちと機知に富んだやり取りを楽しみ、ダジャレやジョークで周囲を沸かせます。

しかし、時には調子に乗りすぎて周囲を困らせる場面も見られます。

また、彼女は男勝りで負けず嫌いな一面も持ち、相手を言い負かすような発言や行動をすることもありました。

一方で、清少納言は周囲の人々への気遣いや思いやりも忘れていません。

彼女の言葉には、時に辛辣で痛烈なものが感じられる一方で、ユーモアや愛情も込められています。

『枕草子』は、単なる日記や随筆ではなく、清少納言自身の性格や価値観、当時の宮廷社会の雰囲気を色濃く反映した作品と言えるでしょう。

そこには、知的で機敏な女性でありながらも、繊細で優しい心を持ち、周囲の人々との関係を大切にする清少納言の姿が生き生きと描かれています。

清少納言の性格が、作品に色濃く反映されているのがよくわかります。

清少納言と紫式部:共通点と相違点

清少納言と紫式部、共通点も多いけど、何が違うの?

作品と性格、経歴、評価

清少納言と紫式部は、共通点も多いですが、個性的な面も持ち合わせていますね。

✅ 紫式部と清少納言は、どちらも優れた文学作品の作者であり、宮廷で働いていた女房で、中級~下級貴族の出身であるなど、多くの共通点があります。

✅ 一方で、作品ジャンルの違いや性格の違いから、2人は対照的な存在でもあります。紫式部は物語「源氏物語」の作者で、内向的な性格であるのに対し、清少納言は随筆「枕草子」の作者で、明るく社交的な性格をしています。

✅ 2人の作品はどちらも現代でも読まれ、1000年以上前に書かれたとは思えないほど、現代人にとって共感できる内容であることから、当時の文化水準の高さを示しています。

さらに読む ⇒【公式】家庭教師のアルファ|プロ家庭教師の上質な指導出典/画像元: https://alpha-katekyo.jp/tips/tips240/時代背景や個人の境遇が、才能ある二人を異なる方向へと導いたのかもしれません。

清少納言と紫式部は、ともに平安時代中期の女性で、優れた文学作品を残した点、宮仕えを経験した点、中級~下級貴族の出身である点、次女として生まれた点、地方で暮らしていた経験がある点、和歌が百人一首に選ばれている点など多くの共通点があります。

しかし、文学作品の内容や作風、性格、経歴、評価などには違いが見られます。

清少納言は『枕草子』というエッセイ集を著しました。

内容は、日常生活で感じたことや思ったことを、短い文章でつづったものです。

ユーモアや風刺に富み、現代でも読者の心を捉える魅力的な作品です。

一方、紫式部は『源氏物語』という長編小説を著しました。

内容は、光源氏という架空の貴公子を中心に、平安貴族の恋愛や生活を描いたものです。

心理描写や美文が特徴で、日本文学史上最高傑作の一つに数えられています。

性格面では、清少納言は機知に富み、世相をよく観察する人物として知られています。

一方、紫式部は繊細で感情豊かな人物として知られています。

経歴面では、清少納言は宮中での経験が豊富で、特に藤原道長の后である彰子に仕えていました。

一方、紫式部は宮中での経験は少ないものの、夫の藤原宣孝が官位を得たことで、宮中に出入りする機会がありました。

評価面では、清少納言は『枕草子』がそのユーモアと風刺で高く評価され、現代でも人気の作品です。

一方、紫式部は『源氏物語』の文学的価値が高く評価され、日本文学の最高峰として位置づけられています。

このように、共通点も多いですが、文学作品の内容や作風、性格、経歴、評価などには違いが見られます。

それぞれの作品や人物像を比較することで、平安時代という時代をより深く理解することができます。

それぞれの個性や才能が輝き、時代を超えて愛される作品を生み出したんですね。

清少納言と紫式部の関係は、複雑で興味深いものだったことがわかりました。

💡 清少納言と紫式部は、それぞれ才能豊かな女性であり、時代を代表する文学作品を創作しました。

💡 二人の関係は、ライバル関係というよりも、当時の社会構造や価値観、個人の性格が複雑に絡み合ったものでした。

💡 二人の作品は、現代でも多くの人に愛され、平安時代の文化水準の高さを示しています。