藤原道長は、なぜそんなに権力を持ったの?藤原道長の生涯とは!?

平安時代を陰ながら操った藤原兼家! 権力争い、愛娘の悲劇、そして未来への布石… 彼の生涯は、華麗なる一族の栄光と影を描く壮絶な物語!

💡 藤原道長は、平安時代の中期に活躍した貴族です。

💡 彼は、摂関政治の全盛期を築き、天皇をも凌ぐほどの権力を持ちました。

💡 彼の功績と人物像は、歴史書や文学作品を通して、現在でも語り継がれています。

それでは、藤原道長の生涯について詳しく見ていきましょう。

藤原兼家の生涯:権力闘争と一族の繁栄

藤原兼家はどのようにして権力を得たのでしょうか?

外戚と政治手腕

藤原兼家は、まさに権力への執念を感じますね。

公開日:2024/01/07

✅ 藤原兼家は、兄・兼通との権力争いに明け暮れ、執念深く出世を重ねた人物です。

✅ 兼家は、兄の妨害を乗り越え、あらゆる手段を用いて出世し、氏長者への道を切り開きました。

✅ しかし、兼家は兄の恨みを買っており、兄は兼家を陥れるためにあらゆる手段を用い、兼家を左遷しようと画策していました。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1163243藤原兼家の生涯は、まさに波乱万丈ですね。

藤原兼家は、平安時代中期の貴族で、藤原道長の父であり、藤原北家九条流の一族です。

彼は延長7年(929年)に生まれ、父は藤原師輔、母は藤原盛子でした。

師輔は右大臣で、九条流の祖ですが、出世争いでは兄の実頼に劣り、摂政関白にはなりませんでした。

しかし、娘を天皇に嫁がせて外戚となり、九条流の勢力は実頼の小野宮流を凌ぐようになりました。

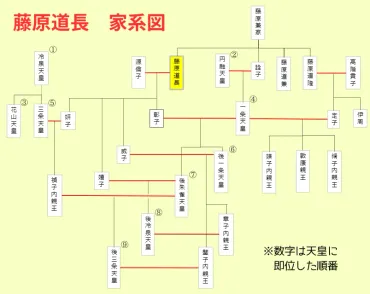

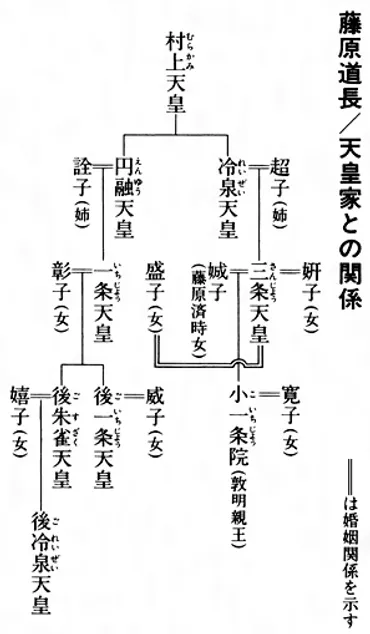

村上天皇の時代、兼家の姉・安子は村上天皇の中宮となり、兼家は天皇の義理の弟となりました。

兼家は村上天皇の時代には左京大夫、春宮亮を務め、安和の変では兄・伊尹とともに権力を握りました。

冷泉天皇の時代には、長兄・伊尹に気に入られ、次兄・兼通に代わって蔵人頭に任命され左近衛中将も兼ねました。

安和の変では、左大臣・源高明が謀反の罪を着せられて失脚し、兼家は兄・伊尹に協力して権力を握ったともされています。

円融天皇の時代には、兄・兼通との対立が激化し、兼通は兼家を恨みました。

兼通が病死した後、兼家は右大臣に抜擢され、朝堂に復帰。

娘の詮子を円融天皇の女御に入れ、懐仁親王(後の 一条天皇)を誕生させました。

兼家は詮子を中宮にしようと考えていましたが、実現することはありませんでした。

藤原兼家の権力闘争は、平安時代初期の貴族社会の権力争いを象徴していると思います。

藤原道長:摂関政治の確立と権力掌握

藤原道長はどのように権力を得たのか?

天皇の外祖父になった

藤原道長は、まさに才覚のある人物だったんですね。

✅ 藤原道長は、負けず嫌い、男らしく豪胆、気前が良い、亭主関白、自信家、気が強いなどの性格を持っていた。

✅ 彼は、家柄と運に恵まれ、政治的な地位を手に入れ、栄華を極めた。

✅ しかし、同時に冷酷な一面も持ち合わせており、姪である定子の産んだ敦康親王を排斥したというエピソードがある。

さらに読む ⇒源氏びより | 〜源氏物語をどこよりも詳しくやさしく解説〜出典/画像元: https://ryoutei-senryu.jp/michinaga/藤原道長の性格は、彼の権力掌握に大きく影響を与えたのでしょうね。

藤原道長は、摂関政治の全盛期を築いた人物として知られています。

その権力の土台を築いたのは、彼の父である藤原兼家でした。

兼家は、熾烈な政争を勝ち抜き、摂政・関白の地位を獲得しました。

その際に重要なのは、天皇の外祖父になることであり、兼家は孫を一条天皇として即位させることで、その地位にたどり着きました。

道長は、兼家の五男として生まれ、父の死後に発生した後継者争いを経て、権力を獲得しました。

彼は、自身の娘である彰子を一条天皇に嫁がせ、天皇の外祖父となることで、絶大な権力を手に入れました。

しかし、一条天皇にはすでに正妻がいたため、道長は「皇后」と「中宮」という2つの呼び方を用いて、彰子を正妻の立場に押し上げました。

道長は、このように巧みな戦略と権謀術数により、摂関政治の全盛期を築き、平安時代の歴史に大きな影響を与えました。

彼の功績と人物像は、歴史書や文学作品を通して、現在でも語り継がれています。

藤原道長の権力基盤は、天皇の外戚という立場にあることが大きかったと思います。

藤原道長の功績:摂関政治の確立と文化への貢献

藤原道長はどんな政治体制を確立した?

摂関政治

藤原道長の文化への貢献は、本当に素晴らしいですね。

✅ 藤原氏は、大化の改新で活躍した中臣鎌足を祖とし、平安時代にかけて権力を強めていった一族です。

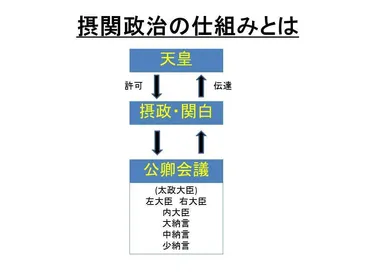

✅ 藤原氏は、天皇家との姻戚関係を築き、権力争いを勝ち抜き、摂政・関白の地位に就くことで、徐々に政治の実権を握っていきました。

✅ 藤原氏は、摂関政治を通じて、天皇を操り、政治を裏から支配し、平安時代における貴族政治を確立しました。

さらに読む ⇒塾講師バイト・アルバイト求人、現役塾講師の150,000件以上の口コミが見られる求人サイト|塾講師ステーション出典/画像元: https://www.juku.st/info/entry/1349藤原氏は、平安時代の政治と文化に大きな影響を与えたのですね。

藤原道長は平安時代中期に活躍した貴族で、摂関政治を確立し、政治・文化の両面で大きな影響を与えた人物です。

彼は巧みな戦略と人脈を駆使して権力を掌握し、天皇をも凌ぐほどの影響力を持つようになりました。

道長の功績としては、摂関政治の確立、文化への貢献、そして天皇の妃の座に娘たちを送り込み、藤原家の勢力を拡大したことなどが挙げられます。

彼は政治家としての才覚だけでなく、和歌の才能にも優れており、有名な和歌「この世をば」の作者としても知られています。

道長の生涯は、権力争い、政治戦略、文化への貢献など、様々な要素が絡み合ったドラマティックなものであり、彼の人生を通して平安時代の歴史をより深く理解することができます。

藤原道長の功績は、摂関政治の確立と文化への貢献に尽きると思います。

藤原道長の権力基盤:一上と内覧の役割

藤原道長が権力を握るために利用した役職は?

一上と内覧

一上と内覧は、藤原道長にとって強力な武器だったんですね。

公開日:2018/02/22

✅ 藤原道長は、平安時代中期に「一上」と「内覧」という役職を兼ね、朝廷内の最高権力者として政治を行った。

✅ 「一上」は、摂政・関白を除く筆頭大臣のことで、官僚のリーダーとして官奏や陣定など重要な会議を主導した。

✅ 「内覧」は天皇の補佐役である摂政・関白が持つ権限で、天皇が閲覧する文書の検閲権を持ち、政治への影響力を強めていた。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/fuziwara_mitinaga藤原道長は、一上と内覧を巧みに利用して権力を掌握したんですね。

藤原道長は平安時代中期に、天皇の外戚という立場を利用して最高権力者として君臨した人物です。

その権力の源泉は、彼が担っていた『一上(いちのかみ)』と『内覧(ないらん)』というポジションにあります。

一上とは、当時の官僚制度において、大納言・内大臣・右大臣・左大臣の中で一番位の高い官僚を指します。

基本的には左大臣が務めましたが、摂政・関白が権力を握っている場合は、左大臣よりも位が低い右大臣などが一上になることもありました。

内覧とは、天皇の補佐役である摂政・関白が持つ、天皇が目にする文書を検閲する権限のことです。

摂政・関白は政務執行権限を持たない代わりに、内覧を通して政治に大きな影響力を与えていました。

藤原道長は、一上として官僚たちのリーダーとなり、陣定(じんのさだめ)と呼ばれる重要会議を主導しました。

また、内覧を通して重要な文書を検閲することで、天皇の政治判断に影響を与えていました。

このように、藤原道長は一上と内覧というポジションを巧みに利用することで、平安時代において権力の頂点に君臨したのです。

一上と内覧という役職を通して、藤原道長の権力掌握の仕方がよく分かりました。

藤原道長と藤原兼家:親子二代にわたる権力闘争

藤原道長の権力は誰の功績があってのもの?

藤原兼家

藤原道長と藤原兼家は、親子二代にわたって権力闘争を繰り広げてきたのですね。

✅ 藤原道長は平安中期の公卿で、藤原兼家の五男です。

✅ 娘を次々と后に立て、外戚として内覧、摂政、太政大臣を歴任し、権勢を振るって栄華を極めました。

✅ 晩年には出家し、法成寺を造営しました。関白になった事実はありませんが、御堂関白と呼ばれ、日記「御堂関白記」を残しています。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%81%93%E9%95%B7-124699藤原道長の権力は、藤原兼家が築いた基盤があってこそだったんですね。

藤原道長の権力掌握は、彼の父である藤原兼家の功績があってこそ成し得たものです。

兼家は、娘を天皇に嫁がせることで外戚となり、権力基盤を築き、その勢力を利用して孫である懐仁親王(後の 一条天皇)を即位させました。

道長は、父の築いた基盤を受け継ぎ、さらに自身の娘である彰子を一条天皇に嫁がせることで、天皇の外祖父となり、絶大な権力を手に入れました。

彼は、巧みな戦略と人脈、そして権謀術数により、摂関政治の全盛期を築き、平安時代の歴史に大きな影響を与えました。

藤原道長の権力掌握の裏には、父の藤原兼家の功績があったんですね。

藤原道長の生涯は、権力と策略、そして文化への貢献に満ちたものでした。

💡 藤原道長は、摂関政治を確立し、平安時代において絶大な権力を持ちました。

💡 彼は、娘を天皇の妃に立て、外戚として権力を掌握しました。

💡 藤原道長の功績は、歴史書や文学作品を通して現代でも語り継がれています。